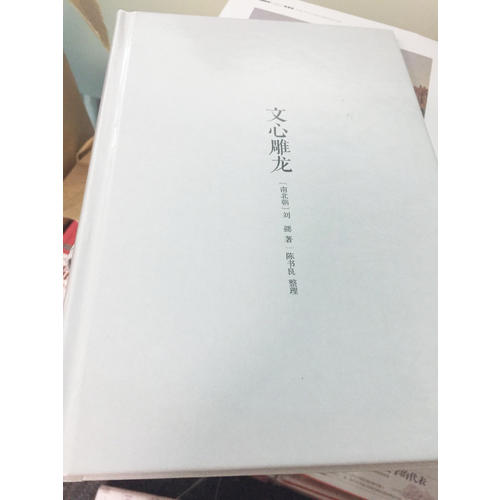

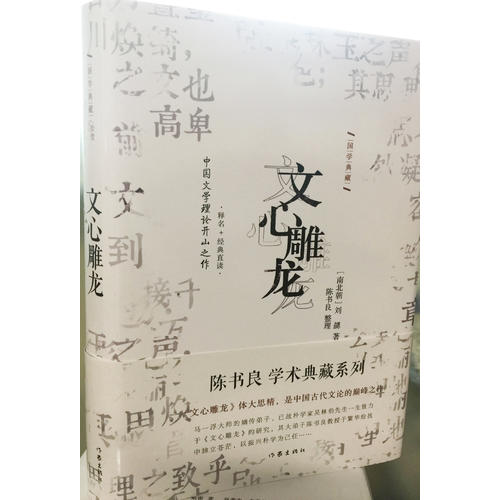

文心雕龍》是中國南朝文學理論家劉勰創作的一部理論系統、結構嚴密、論述細致的文學理論專著,它的研究歷來是學術中的顯學。

已故樸學家吳林伯先生是馬一浮大師的嫡傳弟子,一生致力于《文心雕龍》的研究,見解幽深而獨到,堪稱業界,他的大弟子陳書良教授于繁華紛擾中獨立蒼茫,以振興樸學為己任,繼承先師衣缽,將《文心雕龍》研究延續下來,發揚光大,以饗后學。

陳書良對《文心雕龍》原文進行了艱難的探索。本書原文部分系文字上采用黃叔琳本,按照“三準論”將其篇次重新排列。另外,在前賢對它校注的基礎上針對一些聚訟紛紜、莫衷一是之處,略陳陋見。凡前賢鴻筆已舉,概不復陳;而管見雖淺,聊作引玉之磚。另外本書譯文基本采用郭晉稀先生(《白話文心雕龍》,并對其相應作了改動。

-

-

-

劉勰(約465—520),字彥和,南朝梁代人,中國歷史上重要的文學理論家、文學批評家。劉勰三十二歲開始寫作《文心雕龍》,歷時五年,后出仕做官,先后做過縣令、步兵校尉、東宮通事舍人,晚年回到定林寺出家。雖歷任多官職,但劉勰其名不以官顯,而以文彰。一部《文心雕龍》奠定了其在中國文學批評史上的重要地位。

整理者簡介

陳書良,湖南長沙人,出生于1947年,湖湘書香世家;1978年考取武漢大學魏晉隋唐文學研究生,1981年獲碩士學位,享受國務院特殊津貼專家;現為湖南省文史館館員、湖南商學院中文系主任、教授;學術上服膺陳寅恪先生“以詩證史,以史證詩”的治學方法,承繼樸學傳統,醉心六朝文化,獨立特行,著作甚豐,人稱“六朝人物”。

序方銘

前

文心雕龍》釋名

3 / 凡例

5 / 名目

9 / 及時單元 道

18 / 第二單元 才

24 / 第三單元 氣

30 / 第四單元 物

32 / 第五單元 心

40 / 第六單元 象

45 / 第七單元 志

51 / 第八單元 風

62 / 第九單元 文

78 / 第十單元 體

92 / 第十一單元 奇

101 / 第十二單元 賦

110 / 第十三單元 隱

117 / 第十四單元 采

127 / 第十五單元 通變

134 / 第十六單元 規矩

140 / 第十七單元 司契

150 / 第十八單元 圓

文心雕龍》直讀

上篇

155 / 原道第

160 / 征圣第二

164 / 宗經第三

169 / 正緯第四

173 / 辨騷第五

178 / 明詩第六

184 / 樂府第七

189 / 詮賦第八

194 / 頌贊第九

199 / 祝盟第十

204 / 銘箴第十

209 / 誄碑第十二

214 / 哀吊第十三

219 / 雜文第十四

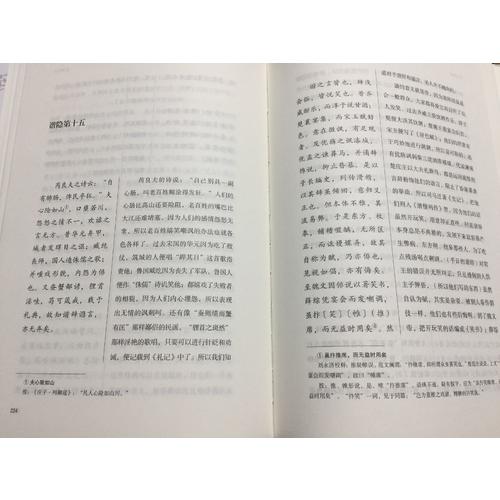

224 / 諧隱第十五

229 / 史傳第十六

239 / 諸子第十七

245 / 論說第十八

252 / 詔策第十九

258 / 檄移第二十

263 / 封禪第二十

268 / 章表第二十二

274 / 奏啟第二十三

280 / 議對第二十四

286 / 書記第二十五

下篇

295 / 神思第二十六

300 / 體性第二十七

304 / 養氣第二十八

308 / 風骨第二十九

313 / 附會第三十

317 / 通變第三十

322 / 事類第三十二

327 / 定勢第三十三

333 / 情采第三十四

338 / 镕裁第三十五

342 / 聲律第三十六

347 / 練字第三十七

353 / 章句第三十八

358 / 物色第三十九

363 / 麗辭第四十

367 / 比興第四十

372 / 夸飾第四十二

376 / 隱秀第四十三

380 / 指瑕第四十四

385 / 總術第四十五

389 / 時序第四十六

398 / 才略第四十七

407 / 知音第四十八

412 / 程器第四十九

416 / 序志第五十

參考文獻

及時單元 道

一、道 41處

1.附合于天道的重文的儒道

心生而言立,言立而文明,自然之道也。(《原道》)

文心之作也,本乎道……(《序志》)

按 《文心雕龍》之“道”,除下列2.3.4義明顯表現為政治主張、老莊之道或一般方法門徑外,其含義是爭議頗大的。這場爭論構成了1949年后《文心雕龍》研究熱烈的爭鳴特色。范文瀾《注》、劉永濟《校釋》及吳師《義疏》認為“原道”之道純為儒道,陸侃如認為是儒、佛、道三者的統一體(見《文史哲》1961年三期《“文心雕龍”論道》),而馬宏山則認為道是“佛性”(見《中國社會科學》1980年四期《論“文心雕龍”的綱》)。應該肯定的是,研究者都抓住了要害,即“原道”之道是弄清《文心雕龍》文論體系的關鍵。對此,我們的看法是:道是附合于天道的重文的儒道。

(1)道的及時形式是“自然”

文心雕龍》之道有“自然”“神理”“太極”“道心”“天命”“神道”等別名。我們敘述這些,想說明的問題是:

及時,以上名稱都是“道”,這是諸家皆無異議的。

第二,其中多數來源于儒家經典,而且嚴格依其本義立論。如“形而上者謂之道”(《夸飾》)引自《易 系辭上》;“道心惟微”(《原道》)引自《書 大禹謨》;“人文之元,肇自太極”(《原道》)語本《易 系辭上》“易有太極,是生兩儀”;“天道難聞”(《征圣》)語本《論語 公冶長》“夫子之文章,可得而聞也,夫子之言‘性’與‘天道’,不可得而聞也”;“夫神道闡幽,天命微顯”(《正緯》)語本《論語 為政》“五十而知天命”和《易 觀卦彖辭》“圣人以神道設教”。這就確切地證明,范、劉、吳諸家將劉勰的道釋為儒道,是持之有故的,而任何不顧本義,在佛典中尋找上述詞語出處的做法都是不嚴肅的。

第三,道的另兩個別名“神理”“自然”,范文瀾等沒有在儒家經籍中尋到出處,馬宏山卻引證《弘明集》,釋為“佛性”。而這,是導致馬立論的根據。

我認為“神理”“自然”不應從佛典中尋出處,尤其是“自然”一詞,是道的及時形式,必須深入探討,不能停留在表面的出處上。

首先看“神理”。按《周易 系辭》韓注:“神也者,變化之極,妙萬物而為言,不可以形話者也。”“神”是神妙的意思。《莊子 繕性》:“道,理也。”“理”與“道”是同義詞。“神理”即“神道”。這個詞魏晉時用得很多,如曹植《武帝誄》:“聰鏡神理”,王融《三月三日曲水詩序》:“設神理以景俗,敷文化以柔遠”,謝靈運《從游京口北固應詔詩》:“事為名教用,道以神理超”,皆是。李善在《文選 三月三日曲水詩序》注曰:“神理猶神道也。《周易》曰:圣人以神道設教而天下服。”

再看“自然”。我認為這個詞恰好說明了道的及時形式的本質。《原道篇》:“夫豈外飾,蓋自然耳。”語出于《老子 二十五章》:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”《老子》原意是道虛無不可視觸,不便于學習;不得已,就學習天地。但天地太寥廓廣大,不知從何學起,不得已,就學習天地間常見的事物(“自然”)。這樣,并不是說《文心》之道出于老、莊。周秦之際,諸子各自都認為自己的“道”極妙至善,都竭力用文辭描述“道”。有趣的是,他們仿佛采用了近幾十年在現代科學領域里發展起來的仿生學,一致以自然來說明“道”。例如,江河是自然的重要組成。《老子 七十八章》說:“天下莫柔弱于水。”老子看到了柔弱,而這是他的“道”的重要特征。《韓詩外傳》卷三記孔子談“智者樂水”:“夫水者,緣理而行,不遺小間,似有智者;動而下之,似有禮者;蹈深不疑,似有勇者,障防而清,似知命者;歷險致遠,卒成不毀,似有德者。”孔子看到了“智”“禮”“勇”“知命”“德”,而這些正是他的“道”的組成內容。《文心雕龍》的“道”就展現了這種“法自然”色彩的胎記。正如老子認為“萬物蕓蕓”都不過是“道之華”(現象)一樣,劉勰認為,“夫玄黃色雜,方圓體分,日月疊璧,以垂麗天之象;山川煥綺,以鋪理地之形,此蓋道之文也。”(《原道》)從這個意義出發,“自然”“道心”“神理”“太極”都是道的及時形式的別名。

但是,《文心雕龍》之道,雖然采用了習慣的仿生解釋,因而帶有老子“道法自然”的色彩,然而它并非主張“因任自然”“絕圣棄智”,而是與“征圣”“宗經”聯合起來,和儒道合而為一。

(2)道的第二形式是儒道

以儒道去附合天道,始自孔子。按《論語 泰伯》:“子曰:大哉堯之為君也。巍巍乎,唯天為大,唯堯則之。蕩蕩乎,民無能名焉!巍巍乎,其有成功也,煥乎,其有文章。”孔安國注:“則,法也。美堯能法天而行化也。”又如《述而》:“天生德于予”,提出了德以配天的命題。這以后,逐漸形成了儒學“天人感應”的一個特點。漢初陸賈《新語》,以《道基》為首,主張“王道”;賈誼《新書》的《道術》、揚雄《法言》的《問道》,都主張文源于“天道”。

劉勰繼承了前人的這一觀念。《原道》云:“仰觀吐曜,俯察含章,高卑定位,故兩儀既生矣。惟人參之,性靈所鐘。是謂三才。為五行之秀,實天地之心。心生而言立,言立而文明,自然之道也。”值得注意的是,“言立”“文明”都是指的儒家文辭,“自然之道”的“自然”是道的及時形式,“道”是道的第二形式。“自然之道”的意思是符合自然的儒道。以前,《文心》的研究者往往認為“自然之道”用詞重疊,不好解釋。其實,這正是劉勰儒道附合于天道的觀點的流露。以后,“道沿圣以垂文,圣因文而明道”之“道”,就是儒道、天道的合稱了。

孔子的天道觀是唯心。如《八佾》:“獲罪于天,無所禱也。”《顏淵》云:“死生有命,富貴在天。”誠如侯外廬《中國思想通史》及時卷說:“‘天’在這里,……是有意志的人格神。”《文心雕龍》認為“天道”或“天命”,圣人可以把握而一般人不能把握,只有通過圣哲的經典才能認識道;于是“神道難摹”與“神理設教”也就統一了起來。所以,劉勰的道是屬于唯心主義的范疇的。

(3)道在內容上有重文的傾向

孔、孟的儒道,以“仁”為中心,包括“禮”“義”“智”“信”等,是一個政治理論范疇。《文心雕龍》之道,在內容上是否有所側重呢?我們認為,《文心》之道是重文的。《原道》篇宣稱“辭之所以能鼓天下者,乃道之文也”。明白地告訴我們,他著眼于“道之文”。檢閱《文心雕龍》全書,的確,劉勰的“征圣”“宗經”的內容都側重在文。如《征圣》云:“然則圣文之雅麗,固銜華而佩實者也。天道難聞,猶或鉆仰,文章可見,胡寧勿思。若征圣立言,則文其庶矣。”顯然,“征之周孔”,主要不是征道德,而是使“文有師”。又如《宗經》,從文采、用事方面分析了《易》《書》《詩》《春秋》的“殊致”后,說:“至根柢盤深,枝葉峻茂,辭約而旨豐,事近而喻遠,是以往者雖舊,余味日新,后進追取而非晚,前修文用而未先。可謂太山偏雨,河潤千里者也。”顯然,劉勰“宗經”,也不是單宗儒經之教義,而是“稟經以制式,酌雅以富言”,從文學上學習的。

由此看來,《文心雕龍》之道本身就偏重于文,這也是其不同于以后中國文論屢次出現的“文以載道”之“道”的特點。如韓愈揭橥“原道”的大旗,實質卻與劉勰大異其趣。按韓愈《答劉正夫書》云:“或問:‘為文宜為師?’必謹對曰:‘宜師古圣賢人。’曰:‘古圣賢人所為書具存,辭皆不同,宜何師?’必謹對曰:‘師其意,不師其辭。’”韓愈尊儒排佛,他“原道”,是原儒家之“道”,“師其意”;而劉勰“原道”,則著重在“道之文”。

至此,我們可以得出小結:構成《文心雕龍》理論體系之“道”,是偏重于文的儒道。這種“道”有仿生自然的習慣觀念,像孔子一樣,附合于“天道”,因而也帶有唯心主義的先天胎記。

2.一定的政治主張或學說

諸子者,入道見志之書。(《諸子》)

諸子以道術取資。(《才略》)

按 《史記 孔子世家》:“吾道非耶?吾何為于此?”道指一定的政治主張或學說。

3.老、莊道家之道

乃正始明道,詩雜仙心。(《明詩》)

莊周述道以翱翔。(《諸子》)

4.一般的門徑、方法

然矢言之道蓋闕,庸器之制久淪。(《銘箴》)

若夫立文之道,惟字與義。(《指瑕》)

按 《爾雅 釋宮》:“一達謂之道路。”后引申指門徑、方法。如《左傳 定公五年》:“吾未知吳道。”注:“道猶法術也。”

二、神道 2處

神妙的道

夫神道闡幽,天命微顯。(《正緯》)

神道難摹,精言不能追其極。(《夸飾》)

按 《易 觀卦 彖辭》:“觀天之神道,而四時不忒,圣人以神道設教,而天下服矣。”孔穎達疏:“微妙無方,理不可知,目不可見,不知所以然而然,謂之神道。”神道為道的異名。

三、神教 2處

神妙的道

緯隱,神教也。(《正緯》)

神教宜約。(《正緯》)

按 《全宋文》卷三六顏延之《庭誥》:“崇佛者本在于神教,故以治心為先。”《易 觀卦 彖辭》:“圣人以神道設教。”神教即神道。

四、神理 7處

神妙的道

若乃河圖孕乎八卦,洛書韞乎九疇,玉版金縷之實,丹文綠牒之華,誰其尸之,亦神理而已。(《原道》)

神理共契,政序相參。(《明詩》)

按 出處及解釋見前“道”條第1義。

五、天道 1處

道

天道難聞,猶或鉆仰。(《征圣》)

按 “天道”一詞見于《尚書 湯誥》《國語 周語下》《左傳 昭公十八年》及《莊子》《荀子》等典籍,各家含義不同;而《征圣》所用出于《論語 公冶長》:“夫子之文章,可得而聞也;夫子之言‘性’與‘天道’,不可得而聞也。”《征圣》所謂“難聞”,正是“不可得而聞”的省略說法。天道即道的異名。

六、道心 3處

道

道心惟微,神理設教。(《原道》)

莫不原道心以敷章,研神理而設教。(《原道》)

按 彥和語本《書 大禹謨》:“人心惟危,道心惟微。”此二句實為枚賾將《荀子 解蔽》引《道經》“人心之危,道心之微”改竄而入。

七、自然 10處

1.道

心生而言立,言立而文明,自然之道也。(《原道》)

云霞雕色,有逾畫工之妙,草木賁華,無待錦匠之奇,夫豈外飾,蓋自然耳。(《原道》)

按 劉勰將“自然”導入文論,體現了他的道的及時形式。參見前“道”條第1義。阮籍《通老子論》:“道者法自然,《易》謂之‘太極’,《春秋》謂之‘元’,《老子》謂之道也。”孫綽《游天臺山賦》:“運自然之妙有。”《文選》李善注:“自然,謂道也。”又何晏《無名論》:“自然者,道也。”

2.原來、本質

豈非自然之恒資,才氣之大略哉。(《體性》)

高下相須,自然成對。(《麗辭》)

按 《漢書 賈誼傳》:“孔子云:少成若天性,習慣如自然。”自然即原來、本來之意。

八、天命 1處

道

夫神道闡幽,天命微顯。(《正緯》)

按 《論語 為政》:“五十而知天命。”朱熹注:“天命,即天道之流行而賦于物者,乃事物所以當然之故也。”天命是道的異名。

九、太極 1處

道

人文之元,肇自太極。(《原道》)

按 《易 系辭上》:“易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。”漢儒據宇宙構成論,大多認為太極是天地未分時的混濁,或北元或北辰。而玄學則主體無之說。他們都將太極作為道的異名,并且其含義還有“太古”的意思。彥和對“馬鄭諸儒”(《序志》)極為稱道,對劉歆、揚雄、桓譚等也表示贊美,說明了他對儒學古文派的尊崇。所以,他的太極是按漢儒的理論論述的。他提出:“人文之元,肇自太極。”認為“仰觀吐曜,俯察含章,高卑定位,故兩儀既生矣。惟人參之,性靈所鐘,是謂三才”。按《系辭下》本有“三才之道”之說。漢儒認為三才即天道、地道、人道。鄭玄曰:“太極函三為一,相并俱生。是太極生兩儀,而三才已具矣。”三即三才。據此,似乎劉勰接受了漢儒的宇宙構成論。但是,他在《正緯》篇說:“神道闡幽,天命微顯。”和古文學派明白斷定道就是元氣的態度比較起來,表現了怯懦的退步。他對“太極”的理解,像對“神理”“天道”等同義詞的理解一樣,是唯心主義的。

第二單元 才

十、才 102處

1.天資

積學以儲寶,酌理以富才。(《神思》)

才為盟主,學為輔佐。(《事類》)

按 《論語 子罕》:“既竭吾才。”《孟子 告子》:“非天之降才爾殊也。”唯心主義哲學家認為才是天賦的能力。劉勰也同此舊談,認為“才有天資”“才為盟主,學為輔佐”,才是決定文章成敗的因素。

2.才華、文才

慷慨以任氣,磊落以使才。(《明詩》)

我才之多少,將與風云而并驅矣!(《神思》)

3.有才華的人

然其文辭麗雅,為詞賦之宗,雖非明哲,可謂妙才。(《辨騷》)

陳思之表,獨冠群才。(《章表》)

按 《國語 術語》:“夫管子,天下之才也。”才又可作才人的代稱。

4.(三才)專有名詞,指天、地、人

惟人參之,性靈所鐘,是謂三才,為五行之秀,實天地之心。(《原道》)

十一、性 26處

1.天資

駢拇枝指,由侈于性。(《熔裁》)

才難然乎,性各異稟。(《才略》)

按 《荀子 正名》:“生之所以然者謂之性。”《呂覽 本生》注:“天,性也。”性,是人的天賦。又按董仲舒《元光元年舉賢良對策》:“性者,生之質也;情者,人之欲也。”陸機《演連珠》:“情生于性。”劉勰認為性表示作者的個性,這種“性”生發感情,影響風格(體),從而創立了“體性”論。

2.生命

歲月飄忽,性靈不居。(《序志》)

按 《左傳 昭公八年》:“今宮室崇侈,民力凋盡,怨讟并作,莫保其性。”杜注:“性,生也。”

十二、才性 3處

天賦的能力與稟性

才性異區,文體繁詭。(《體性》)

按 吳師《義疏》引《孟子 告子》:“富歲子弟多賴,兇歲子弟多暴。非天之降才爾殊也。”東漢趙岐注:“非天降下才性與之異。”《荀子 榮辱》:“材性知能,君子小人一也。”才即是性,但才指功能言,性指本質言。又《世說新語 文學》注引《魏志》:“會嘗論才性同異,傳于世。四本者,言才性同、才性異、才性合、才性離是也。”論才與性的關系,是魏晉時的清談命題之一。劉借才性用于文論,意為天賦的能力和稟性,并認為這是造成風格多樣化的根源。

十三、才思 1處

天賦的資分和思緒

夫經典沉深,載籍浩瀚,實群言之奧區,而才思之神皋也。(《事類》)

按 陸機《薦張暢表》:“暢才思清敏。”《詩品 謝惠連》:“小謝才思富捷。”《南史 褚裕之傳》:“仲寶少孤貧,篤志好學,有才思。”晉葛洪《抱樸子 辭義》開始接觸到才思與文章寫作的關系,他說:“夫才有清濁,思有修短,雖并屬文,參差萬品。”范曄《獄中與諸甥侄書》亦云:“文章轉進,但才少思難。”劉勰研究了“才分不同,思緒各異,或制首以通尾,或尺接以寸附”(《附會》)的現象,認識到由于天分和思路不同,造成文章不同的寫作效果,這是極有見地的。但是,劉鰓不知社會實踐對作家才思所起的鍛煉作用,錯誤地把儒家經典當作才思的源泉。這是需要批判的。

十四、才情 1處

天賦的才分和情性

斯乃舊章之懿績,才情之嘉會也。(《隱秀》)

按 《世說新語 賞譽》:“許玄度送母,始出都,人問劉尹,玄度定稱所聞不?劉曰:才情過于所聞。”

十五、才分 1處

天資

且才分不同,思緒各異。(《附會》)

按 《魏志 楊俊傳》:“俊雖并論文帝,臨菑才分所長,不適有所據當。然稱臨菑猶美,文帝常以恨之。”才分即天賦、天資。

十六、才力 4處

天賦的才智

才力居中,肇自血氣。(《體性》)

而才力沉膇,垂翼不飛。(《才略》)

按 《淮南子 修務訓》:“才力不能相一也。”又曹植《求自試表》:“志或郁結,欲逞其才力。”《詩品 謝瞻》:“其源出于張華,才力苦弱。”

十七、才略 2處

才能識略

才略第四十七(《才略》)

褒貶于才略。(《序志》)

按 《后漢書 藏洪傳》:“才略智數。”《晉書 明帝紀》:“太子性至孝

蓋藝苑之秘寶也。觀其苞羅群籍,多所折衷,于凡文章利病,抉摘靡遺。綴文之士,茍欲希風前秀,未有可舍此而別求津逮者。

——黃叔琳

論文則《文心雕龍》,評史則《史通》,二書不可不觀,實有益于后學焉。

——黃庭堅

篇章既富,評鷺遂生。東則有劉彥和之《文心》,西則有亞里士多德的《詩學》,解析神志,包舉洪纖,開源發流,為世楷模。

——魯迅

讀了《文心雕龍》這部書,可以了解我國從先秦到南朝齊代的文學發展史,文學理論的原則與脈絡,文學題材的分類與流變,文學批評與文學鑒賞的標準與風范,它可以說是當時的一部文學百科全書。

——王元化

特別值得買,內容豐富,特別喜歡,特別高興

特別值得買,內容豐富,特別喜歡,特別高興

質量好,可讀

好!!!!

這個很詳細的解釋,不過古人寫的東西感覺不感冒。

詩詞文論必讀杰作!!!

專業性比較強!

沒有想象中那么厚,還是值得一看

沒有想象中那么厚,還是值得一看

很好,先收藏一下

品質不錯!

想考古代文論,買來細看~厚厚的一本質量好好

挺好挺好的

書的質量很好,包裝不錯,沒有出現擠壓折頁的現象

書的質量很好,包裝不錯,沒有出現擠壓折頁的現象

非常完美特別好

《文心雕龍》必讀!經典!

很值得細細品味

當當網,值得信賴

中國古典文學,應該多讀讀,多學習一下!

店慶滿一百減五十優惠太多了!可惜我沒生活費了只買了三百多的,還是窮啊555。

中國古代文論的精粹

質量很好 值得購買

質量很好,包裝精美

質量很好,包裝精美

書很好很喜歡

書還不錯。

經典,需要細細品讀

經典,需要細細品讀

活動買的,價格合適,這次物流包裝改進了,還不錯

國學必讀 文心雕龍的很多評論 十分精辟獨到 時至今日 后人都值得虛心閱讀學習

國學必讀 文心雕龍的很多評論 十分精辟獨到 時至今日 后人都值得虛心閱讀學習

質量很好,紙張和印刷都很棒,內容布局合理,解釋精準,非常推薦

個人很喜歡讀古籍書,博大精深的中華文化讓人心曠神怡。這本書相較于其他版本,最大的特點就是 字詞翻譯非常的全面。一頁原文能配上兩三頁的字詞翻譯,對于想要精讀史記順便學習文言文的讀者來講非常合適。

個人很喜歡讀古籍書,博大精深的中華文化讓人心曠神怡。這本書相較于其他版本,最大的特點就是 字詞翻譯非常的全面。一頁原文能配上兩三頁的字詞翻譯,對于想要精讀史記順便學習文言文的讀者來講非常合適。

連個包裝箱盒都沒有。直接用蛇皮袋裝的。快遞員沒聯系到我,回撥電話不接,自己替我簽收了。

連個包裝箱盒都沒有。直接用蛇皮袋裝的。快遞員沒聯系到我,回撥電話不接,自己替我簽收了。

本書分為前后兩部分,前部分為釋名,后面是直讀部分,看起來非常的方便,雙封面精裝,典藏版,正版書籍,名社出版.....

本書分為前后兩部分,前部分為釋名,后面是直讀部分,看起來非常的方便,雙封面精裝,典藏版,正版書籍,名社出版.....

文心雕龍是我國的國學經典,它包羅群籍,體大慮周,是文學批評史開山之作,并且奠定了劉勰在在中國文學批評史上的重要地位。非常的經典。

文心雕龍是我國的國學經典,它包羅群籍,體大慮周,是文學批評史開山之作,并且奠定了劉勰在在中國文學批評史上的重要地位。非常的經典。

本書分為釋名和文白對照部分。釋名部分十分專業嚴謹,可以看出作者的國學功底,值得購買收藏。

本書分為釋名和文白對照部分。釋名部分十分專業嚴謹,可以看出作者的國學功底,值得購買收藏。

本書為雙封面精裝,作家出版社重點出版圖書,肯定是正版的,從設計到包裝,無不顯示這本書的檔次。性價比很高。

本書為雙封面精裝,作家出版社重點出版圖書,肯定是正版的,從設計到包裝,無不顯示這本書的檔次。性價比很高。

書是正版!包裝完整,印刷精美。內容還沒看,期待有更多精彩內容!

《文心雕龍》因為是國學經典,所以在市面上的版本非常的多,這版文心雕龍真的非常不錯,為雙封面精裝,作家出版社重點出版,而且客服態度也非常好,物流也很快,真心不錯。

《文心雕龍》因為是國學經典,所以在市面上的版本非常的多,這版文心雕龍真的非常不錯,為雙封面精裝,作家出版社重點出版,而且客服態度也非常好,物流也很快,真心不錯。