黑暗時代的她們》以歷史上三位女性開篇(富有革命精神的社會主義者羅莎 盧森堡,受到家庭悲劇和納粹迫害的德國猶太畫家夏洛特 塞洛蒙,電影偶像以及大眾的消費對象瑪麗蓮 夢露),她們的經歷講述了如何通過最富戲劇性的事件在上個世紀開辟了一條新道路,將不可說之事帶入光亮之下。

同時,《黑暗時代的她們》也關注當下女性,分析多起臭名昭著的“榮譽謀殺”案件,討論三位在最黑暗的角落里滋生出作品的當代藝術家——艾斯特 莎萊夫-格爾茲、耶爾 芭塔娜、泰蕾莎 奧爾頓。

黑暗時代的她們》是一本兼具文學性和心理分析風格的佳作,學術思考與社會現實緊密結合,向我們展示了這些充滿智慧的女性是如何為女性主義創造一個新的模板。

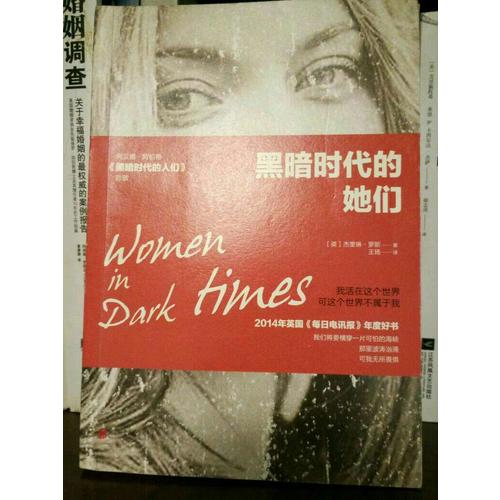

編輯推薦1:2014年英國《每日電訊報》年度好書。

杰奎琳 羅斯慎重而堅定的思考得到《金融時報》《獨立報》《先驅報》《文學評論》《弗里茲》等多家報紙和書評人鼎力推薦。

編輯推薦2:致敬漢娜 阿倫特《黑暗時代的人們》。

黑暗時代的她們》書名源自漢娜 阿倫特的《黑暗時代的人們》,是作者杰奎琳 羅斯對其致敬之作,由充滿智慧的女性的人物素描所構成,作者想要向讀者表明和傳達的主題和阿倫特相似:即使是在黑暗的時代中,我們也有權去期待一種啟明,這種啟明或許并不來自理論和概念,而更多地來自一種不確定的、閃爍而又經常很微弱的光亮。這光亮源于某些女人,源于她們的生命和作品,它們在幾乎所有情況下都點燃著,并把光散射到他們在塵世所擁有的生命所及的全部范圍。

編輯推薦3:我活在這個世界,可這個世界不屬于我。

我們生活在一個并沒有任何跡象表明對女性的侵犯與歧視已經有所收斂的時代。這個世界距離傾聽來自女性的聲音究竟還有多遠?

杰奎琳 羅斯(Jacqueline Rose)

任教于倫敦大學伯貝克學院,《倫敦評論》雜志的常駐作者,致力的領域包括女權主義、文學和心理分析等。

曾在倫敦大學瑪麗皇后學院教授英文,曾在劍橋大學進行有關性別的專題研究。代表作:《黑暗時代的她們》《令人難忘的西爾維婭 普拉斯》《夜不能眠》以及小說《阿伯丁》。

楔子

及時部分巨星

1刀鋒上的女人:羅莎 盧森堡

2以繪畫對抗恐怖:夏洛特 薩洛蒙

3尊重:瑪麗蓮 夢露

第二部分底層

4榮譽”使然:莎菲莉亞 阿梅德,赫蘇 尤尼斯和法蒂瑪 薩西達

第三部分生者

5民主之形:艾斯特 莎萊夫-格爾茲

6返鄉之約:耶爾 芭塔娜

7損害之限:泰蕾莎 奧爾頓

后記

致謝

譯后記

我們的討論,看似偏離所謂“關于女性的常識”太遠。我意識到,大多數人心目中的女性,絕不是本書中的形象。人們通常更習慣于把女人看成情緒的動物,并且無法像男人一樣游刃有余地控制自己的情緒。自然,“女性主義”也因此充滿了過多的非理性訴求。或許,這種狀況并非自發形成,而恰恰是由于鼓吹“自由”理念的西方社會自己強加得來的。對于每個人來說,無論是男人還是女人,這都是個焦點話題。譬如在倫敦,談論女性所要求的平等,就是一項挑戰,盡管人們很容易就給出肯定的答復。一份署名為“西倫敦標志”的來信寄給了當地的《都市日報》,上面說“我實在想知道女權主義到底在說什么,如果不是非要有這樣一個稱呼,她們可以稱呼這種要求為‘女性平等’”。寫這封信的人進一步補充道,“也許,人們只是不愿意為這樣看上去簡單的概念來背書,才草草表示自己的支持。”他提出的這種不安,并非女權主義的本意,卻成了當下現實里的氛圍。《都市日報》則為這封來信擬訂了“女權主義以其他名義出現是一份值得慶祝的事業”。

正如剛剛我們被告知的,女性主義應當戴上面具,假裝成別的事情(即“其他名義下的女權主義”)。“玫瑰不叫玫瑰,依然芳香如故。”如果這句著名的諺語可以在此得到所謂佐證,那也許仍是件未被察覺的行為——女性主義的“芬芳”尚未得到承認。另一句可以引用在這里的諺語是“愛是不可名狀之物”,這是一種微妙的,但也不那么微妙的同性之戀的暗示。以女同性戀的緣由來拒斥女性主義,像是說“那一群同性戀”,正是反女權主義者的另一種策略。女權主義令許多男人們——其實不只是男人,感到沮喪。它煽動了事物的紛擾,動搖了我們的心靈。像是一個丑陋的斑點、血浸透的紙張、班柯的筵席莎士比亞《麥克白》中的典故,無辜的班柯在筵席上被麥克白刺死。——譯者注。就好像女權主義成了人們生活中極端難處理狀況的代表:它代表了隱秘的心靈、身體、暴力、與死亡。它總會喚醒這些詞匯一同出場(就像是語義學上的“姐妹關系”)。不像是“女性平等”,女權主義讓女性的溫柔與本性相結合,尤其是后者,暗示了一種動物性的基本文明,而這種文明又恰恰是西方文明宣稱意欲提供保護的。由于女性主義在女性生存權利上的不知悔改,她們在這一問題上便與男性產生了不可調和的矛盾,以至于進一步激化成了政治性的危險運動。但女性主義和女性自身一樣,始終被以非理性的眼光看待。它似乎意味著一種教條與力量的雙重灌輸,同時肩負起搶掠世界、造成不安、夸大女性遭受的暴力的任務。人們始終堅持的是現行的角色分配是有效的。倘若不是,那么這個世界就會變得瘋狂而失序,任何人都可以去探看和觀察:從性生活的角度來看,許多非理性的生活中,那些非理性的人,仍然會遵循上個世紀保留下來的瘋狂可笑的習慣。但我們今天仍承受這些本可不必承受的傷痛。因此女性主義應當提醒人們關于世界的無理性判斷。但在本書中,這些女人同樣還在堅持,并嘗試去一一回應所謂正統社會的質疑與問詢,而她們同樣可能遭受欺騙,蒙受危險。

只需隨意找來一張報紙,我們便不難目睹這個世界對女性的苛刻——2013年7月的解放廣場,響應革命號召上街游行的女孩們,卻遭到武裝人員的包圍和強奸。在強奸她們之前,暴徒讓她們圍成了一個圈,然后剝去了她們的衣服。和許多性暴力一樣,羞辱才是真正的目標(針對女性的暴力盡管被明令禁止,但卻是必須要做的事)。女人們稱之為“地獄之環”。治安維持會的救援者,帶著刀與火焰噴射器,輪奸了他們被要求保護的對象。一個伊朗女人,完成了身著全副伊斯蘭服裝泅渡里海的壯舉,只是因為作為一個伊斯蘭女人,她不能公開露出屬于自己的身體。在稍早被禁止的公開水域項目里,她還遭到了巡警的驅逐。這看起來是女性因為自己的身體遭到了懲罰,實則是她本身的存在便意味著一種冒犯。在同一個版面上,兩個沙特阿拉伯婦女面臨牢獄之災,因為一個加拿大裔婦女被囚禁在自己的家里,她向她們求助,而她們只是為她和她的孩子們投遞了食物。判決聲稱她們的罪過是“未經丈夫許可,擅自幫助他的妻子”。這兩名女子先前都曾被卷入到女權相關的事件中,其中的一個違抗法令公開駕車,還將視頻上傳到了視頻網站上(之所以禁止女性開車,是因為當地普遍認為開車會損害女性的子宮,而作為回應,她發起了“女性駕車日”的活動)。

在同一個星期,有兩個從事出版業的英國女孩被報道離職。她們中的一個是自愿的,而另一個似乎是受到了排擠。稍早的時候,WH史密斯公司的女老板下臺,而六個月前,培生集團與企鵝公司里發生了同樣的事。這些女人都是被男人取代的。而在相鄰的版面上,報道稱偉大的女性社會活動家伊麗莎白 弗萊伊(Elizabeth Fry)在5英鎊紙幣上的位置,將被溫斯頓 丘吉爾取代。而在抗議之后,相關部門則在另一張紙幣上妥協,宣布10英鎊上的人像將更換成簡 奧斯汀。這看似是女權運動的一次勝利,但其實是卡洛琳 克里亞多 佩雷茲(Caroline Criado-Perez)通過并不光彩的示威要挾才得以實現的。英國版《VOGUE》的前編輯科斯蒂 克萊門茨(Kirstie Clements)曾將女性的身體比作今天時尚的機器。女孩子們時常要在自己的胸部“大做文章”。而高跟鞋則讓她們顯得纖細,卻有些站立不穩。一個看起來奄奄一息的模特,俯臥在噴泉旁,留下了一張人們稱之為時尚的攝影。歸根結底,她們只是一道供男人欣賞的風景。

這些故事是不同的,雖然在它們發生的這些年里,你都可以從每周的新聞中選出相似的故事來替代。關于5英鎊紙幣和出版業女孩們的退場,可以視為對女權主義運動自以為成功的反駁(在職場這種例子正在增加)。但因為要去回應發生在解放廣場或沙特阿拉伯的可怕事件,我們必須堅持在西方,女人們是要更加自由的,所以這樣的事情在我們的國家才不會發生。就在我寫作這本書的時候,關于年輕女孩的性虐丑聞報道,在英國達到了一個新的高峰。某些邪惡正在不斷滋生。吉米 薩維爾英國已故知名主持人,死后陷入性侵未成年少女丑聞。——譯者注(Jimmy Savile)事件就是一個簡單的例子。現在我們知道,他不過是充滿虐待、暴力、欺侮、忽視與忍耐的娛樂文化版圖中的一塊,盡管他古怪的舉止會讓人們把事件歸結成一個瘋子的作為。當薩維爾的事情敗露時,上百個受害者站了出來,只有在此時她們才肯說出自己曾經遭受的一切(即使一些女人的證詞由于時日過久并未成為呈堂證供,但創傷與講述之間的精神分析仍然是十分棘手的課題)。2013年春天和夏天,在英國和美國,有關未成年少女被虐待的新聞同時覆蓋了很多報紙的版面,這是我們很難無視的事情。在威爾士,五歲的小女孩艾波爾 瓊斯(Apirl Jones)被她的鄰居馬克 布里杰(Mark Bridger)謀殺。而在英國,十二歲的蒂亞 夏普(Tia Sharp)則死于外祖母的朋友斯圖爾特 黑茲爾(Stuart Hazell)之手。對此我們務必要當心。這些故事無疑是令人痛心的。2007年的聯合國婦女代表大會上,一項統計數據顯示,超半數的勞動婦女并沒能享有合法權益。而相同比例的女性也無法在家庭暴力中得到有效庇護,性犯罪更成了現代社會最顯著的暴力行為。在2013年的國際婦女節上,包括人權律師海倫娜 肯尼迪、菲利普 桑茲,以及歌手安妮 蘭尼克斯在內的五十位代表,聯名寫了一封公開信,這封在英國《衛報》上的公開信聲明,“從十五歲到四十四歲的女性,她們的生命由于暴力侵犯、家庭暴力所遭受的威脅,要遠超疾病、車禍及戰爭。”

一年之后,2014年4月,家庭暴力、破壞女性生殖器和強奸被當成戰爭的武器——現在被稱為犯罪戰爭,躍入公眾視線中。十七歲的女學生法赫瑪 默罕默德在公眾面前說出了女性割禮的真相,并受到了英國政府的關注,聯合國秘書長也親自聆聽了她的演說。而在阿富汗,在上學途中被塔利班分子流彈擊中的女孩馬拉拉 尤薩夫扎伊則向全世界表明,如果可以堅持為女性實現她們受教育的權利(“使她們成為人”,有人這樣概括),那些壓迫她們的暴力終有24小時可以解脫。但這些可怕的事情并不能被等量齊觀。而無論是將它們進行歸納還是區分,我們都應當有一套穩定的手段使其中的罪惡得到清算。我們也可以只是期望政策可以得到改變,在英國可以有治安措施來針對家庭暴力,有教育手段規避割禮的發生,由國際法庭來清算戰爭期間發生的強奸行為。但事實上,這些由女性講述的事件,絕大多數還是被忽略和隱藏起來了。但即便如此,這也是值得被記錄的。在本書中我們不止一次提到的女性,例如羅莎 盧森堡,對自己所介入的公共領域始終不曾放棄懷有憎恨。這或多或少無關于她們所談論的內容(雖然成為一個革命者并無益于得到救贖)。我們可以看到,即便是死去的女孩,也會遭到惡意的揣測(莎菲莉亞事件)。而其他的女孩,像法蒂瑪 薩西達,在介入公共類領域時要承受的風險顯而易見。我們可以說,像法赫瑪和馬拉拉這樣的女孩,她們遵循的是這樣一條道路:她們不只是說出了世界不希望從女人口中聽到的話,她們還大膽地以不懷任何歉意的表現,向世界說出了真相。

可女人對于說出這個病態世界的真相,終究擁有自己的義務。對于包括我在內的女權主義者來說,我們應當反對對男性世界的丑化,也不應過分譴責包括女性在內的這個社會,使它的基本框架搖搖欲墜。我們應當假定,男人永遠是男人,那些睪丸素作祟的行為,盡管千百年來始終被爭論不休,但終究是他們為何并且始終會呈現的狀態。這是最基本的事實,即使女權主義的任務真正得以完成,男人和女人最理想的狀態,仍是各司其職。波伏娃已經指出,女性并非天生,而是后天塑造成的。她使得性別認知進入了社會文化領域,成為一種需要男性許可的身份。這似乎是一種十分古怪的場景:男人是“純生物”的,而女人卻是“純文化”的。這展示了一種陳詞濫調:女性是肉體的王國,無限趨近于自然,而男性則是外化的世界,是公共的核心,是社會的生命所在。這在當下處于經濟低迷期的英國,得到了毫無遮攔的回應。可事實當然不是這樣,這無疑只是個借口。

我們還可以總結,女性所遭受的欺壓,其根源在于男性感到自己的男子氣概受到威脅。于是針對女性的侮辱,往往發生在男人失敗或無限貧苦之時。這個問題使我們來到了一個相對困難的路徑上。這似乎是在說,當男性向女性施加暴力,就意味著他的男性認定得到了補償,可這同時也證明了他的軟弱。正如在《黑夜的另一張臉》(The Hidden Face of Eve)中,納瓦爾 薩達維(Nawal Saadawi)描述了阿拉伯男人(盡管她很樂意把自己的學說推廣到所有男人身上)并不能忍受一個聰明的女人,因為“她會看穿男人主宰一切的男子氣概并不真實,并不是基本的真理”。所謂的男子氣概,不過是原始的武器和自欺欺人的把戲。就像是在露天游樂場里的碰碰車——再多這樣的勇氣也不會使得車毀人亡。不斷聲張男子氣概毫無意義——但越是無意義,男人們就越是會去強調。

在多數令人不安的矛盾里,性別差異被認為是發生暴力的原始動力。這有助于解釋為何女權運動會突然爆發,它取得的結果與所付出的努力并不相稱,為何人們還會投身其中。當然我們并不需要再去強調相關的生物或是文化證據。事實上,最終的原因應當歸結到黑暗且不易理解的、二者的中間地帶。我始終強調的是,這世界恐怕終究是一個沒有理性的地方,男人與女人寓居其中,時時刻刻都可以為自己的恨意和暴力找到能量來源。當男人看到女人,他們在想些什么呢?精神分析或許可以表明,他們所面臨的威脅,不會比面臨自己的時候少。在漢娜 阿倫特看來,置身于現代簡單的差異理論是難以處理的,卻可以解釋暴力的根源。剝奪國籍,使他或她成為無國籍之人,在20世紀是一個詛咒,因為那意味著一個人將永遠流離失所。她“僅僅由于不同而處于永遠的黑暗之中”,只得飄蕩在濕冷而虛弱的國家之中。這是一個“男人永遠無法改變和有所作為,于是只得嘗試推翻毀滅”的領域。我們再一次介入了一個直接的悖論形式:對人類力量的試煉,最終卻導致了人的羸弱。

阿倫特的重點并不在于女性被憎恨,但她關于差異的探討,實際上使得關于女性遭遇的討論有了新的可能。“人的性別意識是一種固有的創傷,”精神分析學家喬伊斯 麥克杜格爾在1996年開始了自己的專題研究“愛欲的多張面孔”。性之所以令人不安,是因為它是一種無法被控制的力量,同時它也是一個未知的領域、渴望被破除的禁區,但人自己卻永遠無法抵達真相。這是一個所謂的知識也“支支吾吾”,永遠要面臨自身局限的場所。在英國著名精神分析學家梅勒妮 克萊因看來,兩性間本身就存在嚴重的比例失當(我們長期以來都在以男女匹配的契合為由嘲笑那些同性戀者)。男孩會放棄自己的身份認知,而女人則在一出生,就無限接近于母體,接近于自己性別的真相。男孩和女孩正是在這樣的背景下,逐漸長大并面對這個世界。克萊因并沒有因她的社會評論而享有聲譽,但這個有趣的評論卻把我們引向了另一個側面。她認為這可以解釋為何男性在和女性競爭時,“更顯自私,尤其和他與其他男同事競爭時相比”。成為女性,本身就是一種男孩身上洗脫不掉的烙印,因為他本就來自母體。對于男性而言,探索自己的身體,從拒絕到接納,是他長大成人的必經之路。而對于女孩,無論她未來將面對怎樣復雜的身份認定,也無所謂她將走上一條怎樣復雜的性別之路——按照精神分析的說法,即便是通常意義上的“正常”,也意味著并不容易的身份認知——她都會很容易認出自己,從容地完成安置或替換。這意味著,成為女性的過程里,她并不必經受“拒絕”。

與女性的競爭,是男性更習慣樂于忘卻的認知。他和男人的競爭盡管很可怕——戰爭、政治斗爭,或者只是在更衣室的“比較大小”,都是可以用更文明的方式來取代的行為。而在上述理論里,男性對女性的攻擊,也就并非出于本能,而是由于他們從根本上會將女性看成鬼魅一般的提醒者,提醒自己“作為女性的過去”和男性之名的虛妄,而那顯然是他無法承受的。“榮譽并不只是女人要保持原樣才能活命的東西,同時也是男人著力捍衛,以免在女人面前喪失尊嚴的東西。”阿布巫達如此談論道。一個男人對女人的攻擊,并不只是因為他沒能成為她的控制者,而同時還因為她曾是,并且現在可能還是拒絕他的人。關鍵是克萊因的“競爭”,它意味著男女固然不同,但卻十分相像。這就是為什么在最初,性別的契合會令人感到滿足。但時日愈久,這種“正常”便會被最初身居下位的性沖動取代,使之成為世界性的需求。

當然這并不尋常,而是基于深入的精神分析得出的非一般性結論。必然的性別認知并不會耗盡我們的可能性以及一個人全部的內在訴求。也不是所有男性會面臨以上的困局,或許只有解放廣場上的暴徒們才會如此。不是所有男人都在用這種方式證明自己的性別。但沒有一種暴力會比它更加致命和容易失控,因為當你尚未搞清它如何發生,便可能已經身處其中,結果就是必然的坐實。男人無法看到自身身份上的欺騙性,精神分析會為所有盲目的自信找到根源,畢竟它的發生是如此的艱難和迅速。而女人又太容易被諸如殘渣、胞衣而吸引,成為一種無法控制和知曉的世界與心靈:那正是阿倫特所說的“男人永遠無法改變和有所作為,于是只得嘗試推翻毀滅”的領域。同時她也認為,那無法控制的凌亂和由于新生和新開始而導致的不可預測的時刻,也正是女性召喚而來的內容。無論是否成為母親,女人都有這樣一重身份認定。這正是本書一開始交代的內容。“沒有邏輯,沒有令人信服的理論,將會使強權的運轉呈現盡可能多的可能。這是因為對于所謂的邏輯之鏈而言,它的開端往往只是以假設作為前提和形式。”這同樣解釋了為何極權主義總會與對血統和生育的控制相伴,因為恐懼的制造者“唯恐人們在世界上建立起超出他們控制的聯系,從而提高他們自己在世界上的聲音”。對于這樣的世界我們無從控制,因此只好試著進行毀滅。而本書中的女性卻無意控制世界,她們也不曾為非正義的命運而奮戰。把握自己的生命,已經是她們抗爭的核心了。

讓女權置于我們的文化之中,將會質詢我們中的每一個人,無論是男人還是女人,有關我們所認可的當代社會的角色分配是否合理。那實際上是一種傲慢的控制、一種在自己的領域內無情而殘忍的信仰,宣判世界將會被不確定性包圍。令女權主義置于內心中承受最多痛苦的位置,并不需要讓它從閃光燈下退場,僅僅是因為在我們魯莽地抗議時,卻讓這些思考本身淪為“卑微的侍女”。讓我們回顧本書的及時段引文,它來自盧森堡寫給約吉謝斯的信:“你可以想象,我對新生活的全部勇氣,恰恰來自于那些對我靈魂的傷害。”此時剛剛抵達柏林的盧森堡,正被“的陌生和全部的孤獨”包圍。而她決心在這座城市的政治領域留下自己的標記,找出自己所面臨的“冷暴力”。隨后,她又讓自己回想他們在蘇黎世度過的快樂時光。但后來她意識到,這其實是一種幻想。他們既不曾共同生活,也不曾讓彼此愉快。“世界上沒有什么是十分開心的。”徹底回想過去之后,她感受到一種“不一致的感覺,一些令人費解的內容,折磨且黑暗”。她忽然感到鉆心的疼痛,感受到“無比真實的觸感,仿佛置身黑與藍的空間,疼痛撞擊我的靈魂”。她深知那種田園牧歌式的幸福,無論過去還是現在,都只是一個美夢(他們的悲慘結局證實了這一點)。這種認知,當心靈以強烈的愿望,停泊在某處時,那同樣令人難以忍受。總有一些令人費解和黑暗的內容與她相伴,與“冷暴力”相去甚遠,而是一種嚴厲而冷漠的城市本身:“于我漠不關心。”但盧森堡以她的方式,選擇接納它自由地活躍在自己的心頭,而非刻意抗拒。以這種力量,她才能夠挑戰不公平與非正義。她的偉大,正在于她從未嘗試涂染黑暗,讓心靈深處的捕食者顯形,而是擁抱生活,仔細端詳品味,去認知我們的歷史中的一切。

我所呼吁的女權主義,正是這樣一種矛盾的內容。它大膽而灼熱地維護女性的權力,但從不借助錯誤而極端的身份認定和倫理傳統來實現。它所要實現的是一種清晰、毫無爭議的主張,從不用花言巧語來維護自己。我要說明的一件事,是性別本身,可以是慷慨的禮物,也可以是被消費的商品。女性主義者應當意識到的,是這種可能的變動意味著必然的改變,預示著性別的隱喻必然導致失敗。此外的自我批判,則應當針對與世界的不可預知相矛盾的、政黨式殘忍與錯誤的許諾展開。這樣一種女權主義,將接納蹣跚與內在的受難,同時毫不猶豫地為它勾勒輪廓,為它提供正義層面的考量。這意味著我們要以巨大的體恤,來思索全部的性別。無論如何,所有出現在本書中的女性,都是的女權主義者。但她們以各自不同的方式,為我呈現了如何構筑一個可行的未來,以及如何進入下一階段抗爭的畫面。

獨立報》:

這部作品為那些保持沉默的女性的思想和成就保有了一份頗有價值的記錄。

金融時報》:

在同時代的女權主義理論思考中,羅斯的論述顯然是一次慎重而堅定的成功嘗試。

先驅報》:

令人敬畏的……想要忽視羅斯教授這些有關女權主義的發人深省的思考和嚴厲的批判幾乎是不可能的事情。這是一本兼具文學性與心理分析風格的佳作。它的問世是令人激動的,同時對于讀者而言也將是一次不折不扣的挑戰。

瑞秋 霍姆斯(《文學評論》):

在作為一名的性別平等主義者的同時,杰奎琳 羅斯又是一位出色的敘述者……我們更需要傾聽她既振奮人心,又不失冷靜 關于“無所畏懼”的新型女權主義的呼喊。

妮娜 鮑爾(《弗里茲》):

在羅斯身上,人們仍可以看到這類寶貴卻又稀有的思想特質:學術思考與社會現實的緊密結合。她書寫女性在現代社會中經歷的黑暗且令人不安的真相,其目的并非是要將問題的討論推向另一種,而是指向更加深刻的內涵。

很好一直在當當買書,滿意。

折扣力度挺大的。

就算宜家社會倡導男女平等,話男女已經平等,但係其實都唔係。

還行?沒什么說的

好評,看完之后再做評論

Women in Dark Ages

老師推薦的,還沒看

很好很好呦

很好,很喜歡

封面設計很喜歡,內頁印書很好

一次性買了很多關于中醫的書籍,希望對自己有所幫助,感覺還不錯!

很棒的一次購買

我可以說已經忘了為什么想看這本書么

書很好。我設置了周末送貨,但當當還是在工作日送過來了。這么做一次就夠了,回回這么來也算是流氓了。既然沒能力達到用戶需求,就不要設這個選項。

經典版本,值得推薦!

發貨快,包裝好。

不錯的書,精美

挺好的,還沒看內容。

太好了,這書太好了

整體感覺不錯

非常喜歡哦

非常喜歡哦

還沒看,看后評論!

物流非常快,看了一部分不錯

整體感覺不錯

很喜歡,紙質和包裝都不錯

很喜歡,紙質和包裝都不錯

紙稍微軟了點兒 該書的翻譯是我的一個朋友 好贊

信息量比較豐富。羅莎·盧森堡十幾歲時的話“我的信念,是人們可以在一種正確的社會制度的保障下,純潔而友善地彼此相愛。但為了爭取它和捍衛它,我或許需要先學會如何憎恨。”