研究的道路,從另一個角度也深刻研究了中國近現代史、中共黨史。

——用武器的批判,給中國共產黨人提供了有力的批判的武器,開創了一條的“槍桿子里面出政權”的道路。

——用農村的星星之火,點燃了整個中國大地,開創了一條的農村包圍城市的道路。

——用實事求是的路線,走出了一條將馬列主義的基本原理同中國革命的具體實踐相結合的馬克思主義中國化道路。

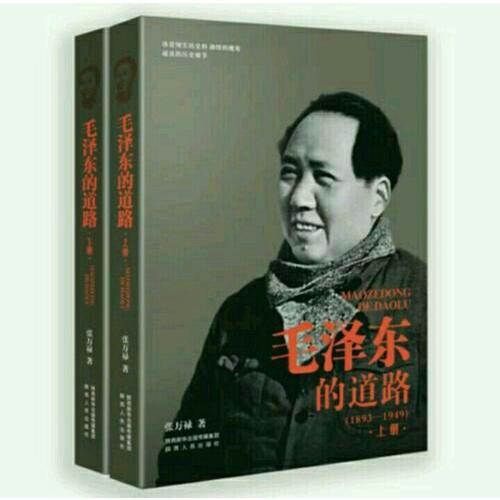

中國共產黨第十九次全國代表大會獻禮圖書

新中國成立70年獻禮圖書

30年整理修訂增補,150余萬字

珍貴詳實的史料、獨特的視角、逼真的歷史細節

張萬祿,中國共產黨黨員,西北政法大學教授,曾兼任陜西省中國革命史教學研究會副會長。

1935年7月生。曾先后在中國人民解放軍南京軍事學院、西安陸軍學院、西安政治學院等軍史院校教授中國共產黨歷史22年。1984年轉業至西北政法學院,繼續教授中國共產黨歷史和中國革命史。主要著作有:《成長的道路》(合著),于1987年獲中國人民解放軍“全軍院校政治理論研究成果”二等獎,1988年獲全國出版社系統“首屆讀物”二等獎,1989年秋被國家教委規定為全國青少年讀物。《的道路(1893-1921)》、《的道路(1921-1935)》、《與新中國的誕生》。

12;用實事求是的路線,走出了一條將馬列主義的基本原理同中國革命的具體實踐相結合的馬克思主義中國化道路。

目錄

引言(1)

上冊

及時編成長的道路——從農民的孩子到馬克思主義者(1893—1921)(3)

及時章農民的孩子——韶山春秋(5)

一、故鄉和家世(5)

二、6歲就開始勞動(9)

三、同情窮苦人,幫助窮苦人(11)

四、倔強的性格(17)

五、同情被迫造反的窮苦人(20)

六、聰明好學,善于思考(25)

七、勞動與苦讀(34)

八、讀《盛世危言》(36)

九、“過激派”老師——李漱清(39)

十、立志出鄉關(41)

第二章贊同維新變法——讀書東山高等小學堂(43)

一、“今天我們學堂取了一個建國才!”(43)

二、“天下興亡,匹夫有責”(46)

三、崇拜康有為和梁啟超(47)

第三章投身辛亥革命——及時次到長沙(51)

一、及時次公開發表政見(51)

二、辛亥革命的戰士(54)

三、及時次知道“社會主義”這個名詞(58)

四、“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索!”(60)

五、湖南省立及時中學的高才生(61)

六、圖書館的半年自學讀書生活(66)

七、及時次看到世界大地圖(69)

第四章努力修學儲能,繼續探求人生和救國的真理——湖南及時師范的崢嶸歲月(72)

一、“一師是個好學校”(72)

二、獨特的學習道路(97)

三、“體育于吾人,實占及時之位置”——關于體育運動的實踐、倡導和研究(142)

四、杰出的社會活動家(165)

第五章樹立起對馬克思主義的信仰——“五四”運動前后(198)

一、及時次北京之行(198)

二、湖南“五四”運動的領導者(217)

三、第二次北京之行(232)

第六章“走俄國人的路——這就是結論”——實現由激進民主主義者向馬克思主義者的根本轉變(253)

一、傳播馬克思列寧主義(253)

二、領導湖南的自治運動(270)

三、關于革命道路和建黨問題的討論(279)

四、舍“小家”為“大家”——教育全家走上革命的道路(314)

五、創建中國共產黨的活動(321)

本編結語(327)

第二編開創農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路(1921—1935)(337)

及時章中國革命的正確方向——堅持和實踐馬克思列寧主義的普遍真理與中國革命的具體實踐相結合的基本原則(339)

一、出席中國共產黨的及時次全國代表大會(339)

二、創辦最初的“黨校”——湖南自修大學(342)

三、領導湖南的工人運動(347)

四、堅持和推進革命統一戰線(377)

五、“誰是我們的敵人?誰是我們的朋友?”(401)

六、“現在注重研究中國農民問題”(414)

七、領導全國的農民運動(451)

八、“心潮逐浪高”——在中國共產黨五大前后(495)

第二章開創農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路(上)

——創建井岡山革命根據地(500)

一、領導湘贛邊界的秋收起義(502)

二、向井岡山進軍(514)

三、創建井岡山革命根據地(533)

四、“三月失敗”(575)

五、發展井岡山革命根據地(581)

六、“八月失敗”的前前后后(603)

七、中國的紅色政權為什么能夠存在?

——關于紅色政權的理論(619)

八、柏路會議(634)

第三章開創農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路(中)

——創建中央革命根據地(640)

一、開辟贛南、閩西革命根據地(640)

二、圍繞建軍路線的一場激烈爭論

——古田會議的前前后后(663)

三、關于農村包圍城市革命道路的理論

——《星星之火,可以燎原》(696)

四、實現“爭取江西,同時兼及閩西、浙西”的戰略計劃(706)

五、調查研究,“要拼著精力”——尋烏調查(714)

六、“沒有調查,沒有發言權”——《反對本本主義》(725)

七、制定符合中國國情的土地革命路線(734)

八、抵制李立三路線(740)

九、領導和指揮三次反“圍剿”戰爭(745)

十、形成符合中國國情的軍事路線(780)

十一、當選為中華蘇維埃共和國臨時中央政府主席(790)

十二、指導寧都起義和紅五軍團建設(794)

第四章開創農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路(下)

——在逆境和曲折中開拓前進(800)

一、同以王明為代表的“左”傾教條主義錯誤的斗爭(800)

二、以主要精力做政府工作(842)

三、時刻關注第五次反“圍剿”戰爭(855)

四、偉大的歷史轉折點遵義會議——在全黨全軍領導地位的確立(873)

五、紅軍長征的勝利(891)

六、奠基西北(893)

本編結語(905)

下 冊

第三編中國抗日戰爭的中流砥柱(1935—1945)(923)

及時章為建立抗日民族統一戰線而斗爭(924)

一、日本發動“九一八”事變和的不抵抗政策(925)

二、制定抗日民族統一戰線的策略——《論反對日本帝國主義的策略》(928)

三、大力開展全國的抗日民族統一戰線工作(939)

四、從抗日反蔣到逼蔣抗日(955)

五、和平解決西安事變(964)

六、從逼蔣抗日到聯蔣抗日(976)

七、召開中國共產黨的全國代表會議(982)

八、抗日民族統一戰線的正式形成(989)

九、兩條基本歷史經驗(991)

第二章制定抗戰路線和提出持久戰理論(996)

一、兩條不同的抗戰路線和兩種不同的抗戰方針(996)

二、召開洛川會議,制定抗戰路線(1000)

三、指導華北抗戰(1012)

四、八路軍實施戰略展開,創建敵后抗日根據地(1025)

五、成立新四軍,創建華中敵后抗日根據地(1034)

六、在黨內在全國均須反對投降主義(1038)

七、發表兩篇重要軍事著作(1045)

八、兩條抗戰路線,兩種不同結果(1063)

第三章反對王明右傾錯誤的斗爭(1068)

一、王明在回國之前(1068)

二、十二月政治局會議(1071)

三、三月政治局會議前后(1077)

四、召開六屆六中全會(1087)

第四章堅持抗戰、團結、進步的方針(1106)

一、戰略相持階段到來后形勢的重大變化(1106)

二、打退國民黨頑固派發動的及時次反共高潮(1114)

三、抗日民族統一戰線政策和策略的新發展(1130)

第五章新民主主義理論和新中國的模型(1144)

一、新民主主義理論(1144)

二、新中國的模型(1165)

第六章打退國民黨頑固派發動的第二次和第三次反共高潮(1184)

一、“皓電”與“佳電”(1184)

二、震驚中外的皖南事變(1188)

三、為皖南事變發表的命令和談話(1191)

四、打退第二次反共高潮(1198)

五、關于打退第二次反共高潮后的時局(1204)

六、《關于打退第二次反共高潮的總結》(1205)

七、打退國民黨頑固派發動的第三次反共高潮(1210)

第七章戰勝困難的主要政策和措施(1219)

一、實行精兵簡政政策(1222)

二、開展軍民大生產運動和進行經濟建設(1230)

第八章領導和發動運動(1249)

一、為什么要開展整風運動(1250)

二、整風運動的準備和發動(1255)

三、及時次“九月會議”和高級干部整風學習(1272)

四、全黨范圍的普遍整風運動(1283)

五、第二次“九月會議”和高級干部整風學習的總結(1338)

六、《關于若干歷史問題的決議》(1353)

七、運動的偉大歷史意義(1370)

第九章在的旗幟下勝利前進——中國共產黨的第七次全國代表大會(1372)

一、中共七大的議事日程(1373)

二、中共七大的偉大歷史意義(1397)

三、關于思想的指導地位和的領袖地位(1398)

四、抗日戰爭的偉大勝利(1411)

本編結語(1419)

第四編新中國的誕生

(1945—1949)(1437)

及時章針鋒相對(1439)

一、兩個中國之命運(1439)

二、一篇重要的歷史文獻(1441)

三、反對篡奪抗戰勝利果實的斗爭(1457)

四、赴重慶談判(1461)

五、“打是為了爭取和平”(1492)

第二章胸中自有雄兵百萬(1496)

一、不但必須打敗,而且能夠打敗(1496)

二、帝國主義和一切反動派都是紙老虎(1498)

三、粉碎軍事進攻的主要作戰方法(1501)

四、解放區軍民作戰的勝利(1506)

五、撤離延安前后(1508)

六、開始扭轉陜北戰局(1525)

七、與軍民同甘共苦(1533)

第三章打倒,建立新中國(1540)

一、運籌窯洞,決勝千里(1540)

二、陜北戰爭翻過“山坳”了(1550)

三、“打倒,建立新中國”的行動綱領(1562)

四、“政策和策略是黨的生命”(1575)

五、評西北大捷和新式整軍運動(1579)

六、東渡黃河,迎接全國勝利(1585)

七、永遠保持艱苦奮斗的作風(1592)

第四章偉大的戰略決戰(1594)

一、進駐西柏坡(1594)

二、及時地抓住戰略決戰的時機(1603)

三、正確地選擇戰略決戰的首戰方向(1612)

四、指揮遼沈戰役,殲滅衛立煌集團(1614)

五、指揮淮海戰役,殲滅劉峙集團(1631)

六、指揮平津戰役,殲滅傅作義集團(1644)

第五章將革命進行到底(1671)

一、戰略決戰后的基本形勢(1671)

二、《將革命進行到底》(1672)

三、擊破美蔣反動派的“和平”陰謀(1680)

四、部署和指揮渡江戰役(1684)

五、《向全國進軍的命令》(1693)

第六章新中國的誕生(1696)

一、主持召開七屆二中全會(1696)

二、“我們決不當李自成!”(1701)

三、《論人民民主專政》(1704)

四、籌建中華人民共和國(1712)

編末寄語——學習(1727)

后記(1745)

第五章樹立起對馬克思主義的信仰

——“五四”運動前后

一、及時次北京之行

(一)組織赴法勤工儉學

在及時師范畢業之后,便步入了人生旅程的新階段,即迫切面臨著選擇生活道路的問題。

由于受中國古代“大同”思想和近代西方各種空想社會主義思潮的影響,幾年來一直夢想著建立一種人人勞動、人人平等、沒有剝削、沒有壓迫的“新社會生活”《早期文稿》,湖南出版社1990年7月第1版,第449頁。。現在他畢業了,自己決定開始進行這種“新社會生活”的實驗。于是在1918年6月,他便邀約蔡和森、張昆弟、陳書農等志同道合的朋友,組織了“工讀同志會”,暫時寄居在湖南大學籌備處(即岳麓書院半學齋),實行半耕半讀的生活。他們在這里一面自學讀書,一面從事改造社會問題的討論和研究。

他們的生活很清苦。每天除讀書和討論之外,都赤腳穿草鞋,自己挑水,上山撿柴,吃的是蠶豆拌和著大米煮的飯。而這種花錢不多的飯,有時24小時也只吃一餐,他們有意識地鍛煉自己適應艱苦生活的能力。

這時,他們的心情都很不平靜。帝國主義的侵略,國家民族的危機,軍閥的橫行殘暴,工農大眾的沉重災難,青年學生的苦悶……這一系列的問題,都縈繞在他們的心頭。今后自己向何處去?湖南向何處去?整個國家民族向何處去?用什么辦法來解決這許多復雜的問題?他們真是思潮澎湃,感慨萬千。他們當時的心情,恰如岳麓山上云麓宮的一副古老對聯所寫的那樣:“四面云山來眼底;萬家憂樂到心頭。”

然而不久,就接到了楊昌濟先生的北京來信,知道了赴法勤工儉學運動的一些情況。于是,和他的朋友們便全力以赴投入了赴法勤工儉學運動。這樣,倡導的讀書、思考和半耕半讀的“新社會生活”實驗,也就暫時中斷了。

原來,在及時次世界大戰期間,法國曾在中國招募了十幾萬華工,替它做戰爭勤務。為了幫助這些華工能更好地工作,同時又能很好地受到教育,當時在法國的蔡元培、吳玉章、李石曾等人,提出了“勤以做工,儉以求學”的口號,并創立了“勤工儉學會”。學會還開辦了華工學校,主編華工刊物,吸引了一大批華工。1916年3月,中法兩國文化界、教育界人士在巴黎共同發起了華法教育會,由蔡元培和歐樂分別擔任中法兩國的會長,吳玉章任會記,李石曾任書記,其宗旨是為了促進中法文化的交流。1917年,蔡元培、吳玉章、李石曾等返回北京,并在北京成立了華法教育會,許多地方也設立了分會,大力宣揚赴法勤工儉學的好處。

這時,法國又繼續來中國招募華工。蔡元培、吳玉章等人認為:既然中國工人可以到法國去一面做工、一面學習,那么中國學生為什么不可以到法國去一面做工、一面學習呢?于是,他們便極力主張發動和鼓勵青年學生也前往法國勤工儉學。這樣,到了1918年夏天,便在全國掀起了一個赴法勤工儉學的熱潮。

當知道了赴法勤工儉學的消息以后,自然十分高興。他深感湖南政局亂極,軍閥政權頻繁更迭,“教育摧殘殆盡,幾至無學可求”《新民學會資料》,人民出版社1980年9月第1版,第5頁。,青年們都因無法升學而感到苦惱,現在赴法勤工儉學,正是解決繼續求學和找出路的大好機會;同時,更重要的,這也正是新民學會會員“向外發展”“向西方國家尋找真理”的極好機會。于是,和他的伙伴們,便決定立即在長沙大力推進這一運動。

積極倡導和大力組織赴法勤工儉學,這是新民學會成立后的一項重要活動,也是新民學會會員向外發展的一項主要措施,它后來對中國的革命事業產生了巨大影響。

在6月20日前后,新民學會在及時師范附屬小學陳贊周、蕭子暲處(陳、蕭在此任課)召開會議。到會者有、蔡和森、何叔衡、蕭子升、蕭子暲、陳贊周、張昆弟、周惇元(周世釗)、鄒彝鼎、陳啟民、李和笙(李維漢)等。這次會議集中討論了“會友向外發展”的問題,大家認為赴法勤工儉學很有必要,應盡力進行,并責成蔡和森與蕭子升“專負進行之責”。

會后,蔡和森立即前往北京打前站,了解情況并和各方面進行聯絡;和其他會友,則留在長沙積極進行發動和組織工作。

蔡和森于6月23日在長沙乘船前往武漢,24日在漢口轉乘火車,25日晚抵達北京,寄居在豆腐池胡同9號楊昌濟先生家里。6月30日夜,蔡和森在北京寫信給,詳細敘述了會見蔡元培、李石曾以及有關赴法勤工儉學的情況。同時,信中還特別轉述了楊昌濟先生的意見,說:“兄事已與楊師詳切言之,師頗希望兄入北京大學。”信中還說:“吾三人(即、蔡和森、蕭子升——編者注)有進大學之必要,進后有兼事之必要,可大可久之基,或者在此。”

但是,赴法勤工儉學,確實不是一件簡單的事情。出國的經費問題,與政府當局交涉的問題,以及學習法文等等許多復雜的問題,都不是輕易能夠解決的。所以,蔡和森在7月21日和24日連續寫信,極力敦促迅速前來北京共同籌劃,并在信中強調:“吾輩須有一二人駐此(即北京——編者注),自以兄在此間為好”,“只要吾兄決來,來而能安,安而能久,則弟從前所慮種種,皆不成問題”《新民學會資料》,人民出版社1980年9月第1版,第56、58頁。。

為了推動赴法勤工儉學運動,同時也由于渴望學習新思想和接觸革命新人物,接信后,便周密安排了長沙方面的工作,決定往北京一行。

1918年8月15日,與張昆弟、羅學瓚、羅章龍、蕭子升、蕭子暲、陳紹休、熊光楚、曾以魯、鄒彝鼎、李維漢等24名準備赴法勤工儉學的青年,動身前往北京。經過許多艱難曲折,于8月19日,一行25人,終于抵達北京。

這是及時次走出湖南,來到北京。

喜歡

整體感覺不錯!

內容扎實,內涵豐富,書的質量很好。

偉大的領袖主席

偉大的領袖主席

全面介紹思想的通俗讀物 就是新民主主義階段的歷史讀物