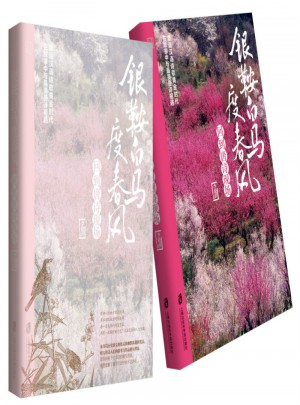

銀鞍白馬度春風:回到唐詩現場

- 所屬分類:圖書 >文學>中國古詩詞

- 作者:[李曉潤] 著

- 產品參數:

- 叢書名:--

- 國際刊號:9787552019155

- 出版社:上海社會科學院出版社

- 出版時間:2017-06

- 印刷時間:2017-06-01

- 版次:1

- 開本:16開

- 頁數:--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:平裝-膠訂

- 套裝:否

如果人類可以穿越時光,那我一定要去盛唐。我要陪張九齡看海上生明月,聽王維唱陽關三疊,站在祖詠身邊望終南余雪。我還要隨王之渙登上鸛雀樓,聽王昌齡表白一片冰心在玉壺,請求李白帶我去長安市上飲酒,幫助漂泊西南的杜甫漫卷詩書。在夜來風雨之后,同孟浩然一起擔憂花落知多少。煙花三月下揚州。姑蘇城外,張繼已經和我相約楓橋。

——李曉潤

在中國文學的圣殿里站著兩排神仙,一邊是唐朝詩人,另一邊擠在一起的是其他朝代的文人。江西詩派領袖黃庭堅很不以為然,但看看莊子、司馬遷、曹植、陶淵明、庾信和自己的老師蘇東坡都沒意見,只好忍氣吞聲。

假如沒有唐詩,那么唐朝只有貞觀永徽和開元天寶兩大盛世值得一提。每個國家都會有一段時間相對強盛,如果沒有民主制度,這種依靠圣君賢相一時興起建立的所謂盛世很難持久,其中一個例證就是唐玄宗李隆基和他的開元天寶。

唐朝在對外戰爭中負多勝少,武功戰績和宋朝一樣不堪回首,但在后人眼里,它依然是那個九天閶闔開宮殿、萬國衣冠拜冕旒的王朝。這個王朝已經遠去千年,但是全世界的華人聚居區依然取名唐人街。一切都和唐詩有關。

安史之亂使唐朝站在懸崖邊緣,杜甫反而因此得出結論:“北極朝廷終不改,西山寇盜莫相侵”。上天送給唐朝的天才詩人太多,所以唐人相信天佑我朝。

離開唐詩,唐朝平淡無奇。因為唐詩,唐朝無與倫比

本書將帶你回到那個驚才絕艷的時代,出新意于舊史之中,寄妙趣于文學之外。

只要你是中國人,你就會喜歡唐詩。只要你喜歡唐詩,今日就應斷屠,用買肉的錢買書。

重返漢語詩歌的黃金時代,在故事中與唐詩相遇

再現特定時空山水人情,重溫文人墨客遭逢際遇,體悟字字珠璣神韻由來。

大唐,人類歷史上的流金時代。

唐詩,一個民族青春心靈的自然抒寫。

沿著唐詩的字里行間,追尋詩人們的傳奇人生,回到悠悠三百年大唐:

長安城中,渭水河畔,與詩人們一道臨風把酒,賞花對吟……

李曉潤,江西寧都人。首都師范大學魏晉南北朝文學碩士,中央戲劇學院戲劇戲曲學博士。做過大學語文老師,現為編劇和自由撰稿人。出版著作有《小河淌水和過橋米線》《無詩不成唐》《功夫皇帝李連杰畫傳》等。

及時回 王子安星沉碧海 駱賓王劍起清淮

第二回 陳子昂寂寞登臺 盧照鄰苦痛投水

第三回 恃才傲物杜審言 近鄉情怯宋之問

第四回 張若虛壓倒全唐 賀知章老大回鄉

第五回 李頎解聽又解賞 王翰醉臥在沙場

第六回 春風不度玉門關 萬里長征人未還

第七回 王昌齡詩家天子 李太白上清淪謫

第八回 王維獨坐幽篁里 浩然不才明主棄

第九回 張九齡請斬安祿山 李太白醉挑楊玉環

第十回 李華憑吊古戰場 杜甫獻賦唐明皇

第十一回 身當恩遇恒輕敵 功名只向馬上取

第十二回 杜少陵棲身草堂 李太白流放夜郎

第十三回 夜半鐘聲驚客夢 滿城飛花動帝容

第十四回 祖詠望終南余雪 錢起見湘靈鼓瑟

第十五回 韋應物侍衛君王 劉長卿剛而犯上

第十六回 戴叔倫看鯉魚上灘 劉方平聽蟲聲報春

第十七回 盧綸掛念司空曙 顧況調侃白樂天

第十八回 李君虞夜上受降城 劉禹錫懷古西塞山

第十九回 韓昌黎聲討大鱷 柳宗元同情捕蛇

第二十回 居大不易白居易 始亂終棄元微之

第二十一回 恨不相逢我未嫁 不知秋思落誰家

第二十二回 孟東野走馬觀花 李長吉騎驢覓詩

第二十三回 賈島推敲月下門 張祜往來瓜州渡

第二十四回 滄海月明珠有淚 秋盡江南草未凋

第二十五回 溫庭筠橫行考場 韋端己難忘嬌娘

附錄 唐代職官簡述

詩文音書畫五絕,又長得帥,這樣的人生到底會有什么故事?

蘇東坡堪稱古今及時全才,最接近他的不是李白而是王維。蘇東坡是詩文書畫四絕,王維是詩文音書畫五絕。蘇東坡詩詞的成就加在一起,才能接近王維的詩歌造詣。王維的散文《山中與秀才裴迪書》毫不遜色于蘇東坡的前、后《赤壁賦》和《記承天寺夜游》。

歷來對王維詩畫較高最的評價正是來自蘇東坡,他說“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩”,“于維也斂衽無間言”。這后一句的意思是,我對王維佩服得無話可說。“斂衽”是指行禮時收斂衣袖,《戰國策 楚策》:“一國之眾,見君莫不斂衽而拜,撫委而服”。“間言”有建言和非議兩解,這里應該更接近后者。

王維有一點遠超蘇軾,那就是他的音樂造詣。有人批評蘇東坡的詩詞不協音律,這和他性格豪放有關,但他的音樂才能確實相對平凡。而王維堪稱音樂大師,正是他的音樂天賦幫助他考中狀元。他在開元九年(721)中進士后做的及時個官就是太樂丞。

王維祖籍山西祁縣,他父親做了汾州司馬后全家遷到山西永濟也就是鸛雀樓所在地。他和弟弟王縉都是從小多才多藝。王縉后來通過草澤文辭清麗科考試,官至同中書門下平章事。兩兄弟一個才華絕代,一個位極人臣,生了這么兩個兒子,他們的父母想不得意都難。

因為才名早著,所以王維十五歲就去京城應試,并很快得到王公貴族推許。不久之后,長安開始流傳一個和他音樂天賦有關的神奇傳說。

某個王公大臣家藏一幅教坊演奏圖,這幅圖畫的名字已經模糊不清。有人想看看王維是否名實相符。

“根據這些樂工的神態姿勢,郎君可否看出他們在演奏什么樂曲?”

王維仔細看了看之后回答:“他們在演奏《霓裳羽衣曲》,此時正演奏到第三疊及時拍。”

在座王公大臣將信將疑,有好事者立即召來教坊樂師當場演繹。到了《霓裳羽衣曲》第三疊及時拍,樂師們的神態手勢果然和畫上一致。在場公卿嘆為觀止。

當時的伶人樂師遠沒有今天的歌手有地位,說白了就是倡優蓄之,所以王維決心考進士。在王維交往的王公大臣里,最欣賞他的是唐玄宗的弟弟李隆范。李隆范就是杜甫《江南逢李龜年》里提到的那個“岐王”。岐王聽說王維想考進士,所以帶他去見太平公主。王維打扮成伶人,懷抱琵琶跟在岐王身后。

席間岐王讓王維上前奏樂助興。太平公主覺得非常好聽,詢問岐王樂曲名。

岐王說:“我也不知道。這是樂師本人剛度的新曲。”

太平公主這才注意到王維。

“你這首曲子叫什么名字?”

“還沒想好。請公主賜名。”

太平公主見王維身穿一襲郁輪袍,妙年潔白,玉樹臨風。

“要不就叫《郁輪袍》吧。”

王維演奏完畢躬身退下。岐王趁機把王維的詩卷遞給太平公主。

“最近我得到一本詩集,不知公主看過沒有?”

太平公主隨手翻了翻。

“看過呀,怎么啦?”

“那您知道這些詩的作者是誰嗎?”

“這些詩風格很像東皋子王績的《野望》,不會也是王績寫的吧?”

“這些詩的作者遠在天邊,近在眼前。他就是剛才演奏《郁輪袍》的那位少年。”

“怎么可能?你肯定在騙人。”

“我哪敢騙姑姑呀。”

岐王和李隆基都是太平公主的侄兒。

太平公主問:“既然他這么有文采,你怎么讓他做伶人?”

“他希望我介紹他認識公主,有事相求。”

“你是一字齊肩的親王,還有什么事你不能辦,必須我出面?”

“王維想考進士,但是聽說公主已經推薦了張九皋,他只好明年再考。”

“為什么呀?”

“王維認為狀元非他莫屬。可是公主推薦張九皋的話,他就只能屈居第二。”

“這么自信呀。那你讓他考吧。只要他有真材實料,我保障沒人可以把他擠掉。”

因為王維是才華橫溢的翩翩少年,而唐朝皇室的公主又以豪放著稱,所以人們傳言王維和太平公主、玉真公主或唐玄宗在楊玉環之前的寵妃武惠妃有私情,甚至說王維和李白是情敵,他們都喜歡玉真公主。下面這首《秋夜曲》就是王維寫給心上人的情詩。

桂魄初生秋露微,輕羅已薄未更衣。

銀箏夜久殷勤弄,心怯空房不忍歸。

桂魄就是月亮,相傳月中有桂樹,魄是指月初生時的微光。輕羅是指輕盈的絲織品,通常用來做夏裝。后來杜牧寫過“輕羅小扇撲流螢”。

王維經常出入貴主府,這些流言也不是空穴來風。后來王維一心向佛,可以理解為情場失意看破紅塵——的香港電影劇本。

不過可以肯定的是,王維年少的時候不是書呆子,不然寫不出《相思》這么美好的情詩。

紅豆生南國,春來發幾枝?

愿君多采擷,此物最相思。

寧王李憲有寵姬數十人。其中一人和潘金蓮出身相似,她的前夫也賣燒餅。有24小時寧王問她:“你還會想念賣燒餅的嗎?”她不回答。寧王把她前夫找來和她相見。她淚流滿面。當時王維也在場,即席賦詩。

莫以今時寵,寧忘昔日恩。

看花滿眼淚,不共楚王言。

其他文士擱筆不敢再寫。這首詩讓寧王動了惻隱之心,他讓寵姬跟賣餅者破鏡重圓。

孩子很喜歡

囤著慢慢看

囤著慢慢看

書非常好,快遞速度也很快

包裝嚴實,全新成色,書價打折,全五星了!

很棒的一本書,

不錯,值得購買。

不錯,值得購買。

很好的一本書,值得細品。

要寫好古典文學解讀,學識、文采、深入淺出的文字組織能力缺一不可,我覺得這本書的作者全部具備

書中自有詩仙境!

書的質量不錯,快遞小哥很高效快捷,服務周到,善解人意,真想點100贊

裝幀精美,經典必讀。

喜歡作者的書

幫同事買的,同事一定要我夸夸快遞小哥,態度極好,一定要有獎勵

當代古典詩詞解讀我只認兩個人:蔣勛、李曉潤。

因為在晚報上讀了連載,孩子很喜歡,就買了,很不錯。

這書最早在天涯煮酒論史連載,好評如潮,我已經向很多親友推薦。

這是我給十歲外甥的生日禮物,我覺得比單純給紅包好

這套書偷都要偷來讀(讀書人竊書不算偷)。值12分。

如果只買一套古典文學基礎讀物,我覺得這套書就是首選

這套書和唐詩三百首、宋詞三百首配套讀,會有意外收獲

孩子上初中,給孩子買的,看他樂得前仰后合,還跑過來跟我講里面的故事。感謝作者。

我真希望我小時候也有一個這樣的長輩。自己送給自己最好的財富

我曾經動過念頭要把同學的《唐詩演義》、《宋詞演義》偷走,既然出了新版就算了。。。。。。

《銀鞍白馬度春風》的前身《無詩不成唐》五年前就出版了,而我直到今天才知道這本書

這幾年提倡傳統文化,我覺得這套事故適逢其時。如果宣傳到位,作者可能要發家致富

這書是同事推薦我買的。我的那個同事博覽群書,很少看見他對一個當代作家如此佩服

《唐詩演義》也就是這本《銀鞍白馬度春風》讓我愛上古典詩詞,現在我正準備報考中文研究生

要寫好古典文學解讀,學識、文采、深入淺出的文字組織能力缺一不可,我覺得這本書的作者全部具備。

作為普及一下唐詩宋詞的基礎閱讀,還是很不錯的!書的設計很精美,彩插古色古香,很又味道。