著名心理學家弗蘭克爾是20世紀的一個奇跡。納粹時期,作為猶太人,他的全家都被關進了奧斯威辛集中營,父母、妻子、哥哥相繼死于毒氣室中,只有他和妹妹幸存下來。這段經歷讓弗蘭克爾不但超越了這煉獄般的痛苦,更將自己的經驗與學術結合,開創了意義療法,替人們找到絕處再生的意義,也留下了人性富光彩的見證。

他并不是當年集中營里被編號為119104的待決囚徒,而是讓人的可能性得以擴大的圣者。這位歷經滄桑的圣者對生命充滿了極大的熱情,67歲開始學習駕駛飛機,并在幾個月后領到駕照。80歲竟然還登上了阿爾卑斯山。

這本書被美國國會圖書館評選為影響力的十本著作之一,并入選香港大學必讀50本圖書。到今天,它被翻譯成24種語言,銷量已達1200萬冊,。在弗蘭克爾逝世18年之際,華夏出版社特此推出珍藏版,讓《活出生命的意義》從不懈怠的生命熱情在這個虛無日盛,意義也漸漸消失的時代,繼續為我們在黑暗里點燃燈火。

弗蘭克爾的《活出生命的意義》(繁體版又名《追尋生命的意義》)被美國國會圖書館評選為影響力的十本著作之一,并入選香港大學必讀50本圖書。到今天,它被翻譯成24種語言,銷量已達1200萬冊,。在弗蘭克爾逝世18年之際,華夏出版社特此推出珍藏版,目的是:讓《活出生命的意義》永不懈怠的生命熱情在這個虛無日盛,意義也漸漸消失的時代,繼續為我們在黑暗里點燃燈火。

“弗蘭克爾不止是二戰納粹集中營走出的待決囚徒,他用一生證明絕處再生的意義:《活出生命的意義》告訴世人:煉獄般的痛苦一經超越,枝頭綻放的將是愛與希望的花蕾…”

推薦購買:

《與自己停戰的26個練習》

《全然接受這樣的我:18個放下憂慮的禪修練習》

《創造豐盛:關系篇》

維克多弗蘭克爾(1905-1997),醫學博士,維也納醫科大學神經與精神病學教授,擔任維也納神經綜合醫學院的首席專家長達25年。他創立了“意義治療法”及“存在主義分析”,被稱之為繼弗洛伊德的心理分析、阿德勒的個體心理學之后的維也納第三心理治療學派。他擁有哈佛大學、斯坦福大學,達拉斯大學和匹茲堡大學教授職位,并在加利福尼亞州圣迭哥國際大學教授意義療法。

弗蘭克爾共出版了39部作品,并被翻譯成34種語言。他的作品《活出生命的意義》的銷售超過千萬冊,獲選為“美國最有影響力的10本圖書”之一。

南方朔推薦序

前

這個故事記錄了我作為一名普通囚徒的經歷。

首先,我要自豪地強調一點:除幾周以外,我在集中營里沒有當過精神病醫生,甚至連醫生也沒做過。我的幾名同行卻很幸運地受雇到急救站工作,盡管這些破敗的急救站只能提供碎紙做的繃帶,但這種輕松的工作還是令人羨慕。而收監號碼為119104的我,大部分時間只能干挖鐵路、鋪軌道這樣的重體力活。例如,有一回,我的工作就是獨自挖一條大路上的排水管道。好在這樣的工作是有報酬的。1944年圣誕節前夕,有人送我一份所謂“獎賞券”的禮物。這是建筑公司專為我們這些賣身當奴隸的人發行的:公司向集中營當局支付以每人每天為單位的固定報酬。每張獎券實際相當于50芬尼,通常在幾周后,一張獎券可換取六支香煙,盡管有時會失效。手頭有12支香煙,我的自豪感便油然而生。但更重要的是,這些香煙還可以換取12份湯,這些湯足以暫時抵擋饑餓。

實際上,只有囚頭獄霸才有吸煙的特權,他們每周能獲得定額獎券。倉庫和車間囚徒的管理員們也可以吸煙,他們可以收到一些人為調離危險工作而行賄的香煙。而那些失去生活信心,打算“享受”幾天監獄生活的犯人則是吸煙者當中的特例。每當看到獄友吸煙時,我們就知道他已失去了生活下去的勇氣。勇氣一旦失去,幾乎就不可能再挽回。

人們在查閱依據囚徒的觀察與經歷撰寫而成的大量死亡報告時顯然可以發現,囚徒對集中營生活的精神反應可以被劃分為三個階段:收容階段、適應階段、釋放與解放階段。

及時階段顯露的癥狀是驚恐,有時,這種恐懼在進入集中營之前就已經產生了。下面我要講述的是自己剛剛進入集中營的感受。

坐了幾天幾夜的火車,1500人最終被押送到集中營。火車的每個車廂都要容納80人,而所有人只能躺在自己的行李上,守著所剩無幾的個人財產。車廂內擁擠不堪,只有些許灰暗的曙光從車窗頂部透射進來。人人都期待火車能開到某家軍工廠,我們只是被送到那里從事強制勞動的,但沒人知道此刻我們的火車是仍在西西里亞還是已經到了波蘭。火車不斷地發出怪誕的嘶鳴,像是因憐憫這些注定走向地獄的人們而發出的求助呼喊。當火車進入岔道,顯然是要駛入大站時,焦慮的乘客中突然發出一聲驚呼:“站牌,奧斯維辛!”霎那間,每個人都心跳驟停。奧斯維辛——這個名字代表著所有的恐怖:毒氣室、焚燒爐、大屠殺。火車慢慢地,猶豫地繼續行駛,似乎也在盡可能地拖延乘客意識到恐懼的時間,哦!這就是奧斯維辛了!

黎明已至,集中營的龐大輪廓漸漸清晰。長長的鐵絲網、崗樓、探照燈,還有幾排衣衫襤褸的囚徒在暗淡的曙光中沿著筆直而荒涼的大道走向無人知曉的目的地。我們的耳邊不時傳來零星的傳令與哨聲,這些聲音的確切含義我無從得知,但它們讓人心中自然浮現出一幅吊著人的絞刑架的恐怖場景。除了極度驚恐,我沒有其他感覺。從那一刻起,我們不得不逐漸適應這種極度恐慌的狀態,直至習以為常。

終于,我們進站了,車廂里最初的寂靜被粗暴刺耳的命令聲打破,從那時起,這成為了我們在集中營最常聽到的聲音。它有時極其近似于垂死者的哀號,但又有所不同,因為這是一種刺耳的嘶啞聲,像是一個持續遭受砍殺之痛的人從喉嚨里不斷發出的慘叫。車廂門被推開,一小隊犯人蜂擁而入。這些人穿著條紋囚服,頭發剃得精光,看起來營養不錯,說各種各樣的歐洲語言,都帶著這一環境中聽起來十分怪異的幽默感。仿佛一個快要淹死的人抓住了救命稻草一樣,天生樂觀的我(樂觀情緒經常主宰著我的情感,連最絕望時也是如此)常常想:這些囚徒看起來身體健康、情緒高昂,還時常笑哈哈的,說不定我也能獲得他們這樣好的待遇呢。

精神病學中有一種被稱作“暫緩性迷惑”的狀態。被宣布處決的人在行刑前的時刻會產生死刑可能暫緩執行的幻覺。我們也抱著這種希望,相信的結果不至于太糟。囚徒們胖乎乎、紅潤潤的面龐就是對我們極大的鼓舞。其實,我們并不知道,幾年來日復一日跑到車站接新囚徒的這些人是經過特別挑選的“精英”。他們負責接管新囚徒及其行李,這些行李中藏著稀有物品和原本嚴禁攜帶的珠寶。歐洲戰爭的幾年,奧斯維辛一定算得上一個奇特的地方,不論在大倉庫里還是黨衛軍手中,金、銀和鉆石等罕見珠寶隨處可見。

1500名囚徒一股腦兒地被關進了最多只能容納200人的棚屋里。饑寒交迫的我們擠在一起,屋子擁擠到幾乎無法蹲下的地步,更不用說躺著了。一塊五盎司重的面包是我們四天里的食物。然而我卻聽到一名負責棚屋的高級囚徒與一名接待隊成員就一枚白金和鉆石制成的領帶夾討價還價,一番爭執得來的大部分收益將被用做購買杜松子酒。我記不清度過一個“快樂夜晚”需要買幾千馬克的杜松子酒了,但我知道那些刑期漫長的囚徒確實需要借酒消愁。在這種環境下,誰會責怪他們用酒精來麻醉自己呢?還有一些囚徒可以得到黨衛軍無限量提供的飲料,他們就是在毒氣室和焚燒室工作的囚徒,他們也十分清楚自己終有24小時會被一撥新人所替代。那時,他們不再是行刑者,而是成了受刑者。

在我們這撥被轉移的犯人中,幾乎人人都抱著可能會被緩期執行的幻想,也總覺得事情會有轉機,因此對眼前的潛在危機視而不見。我們接到通知,要將行李留在車上,所有人員排成兩隊——男女各一隊——列隊從黨衛軍的一名高級軍官面前走過。令人驚奇的是,我居然有勇氣將帆布背包藏在外衣里。我這一隊人一個個地從這位高級軍官面前走過,如果被他發現,我就危險了。根據過去的經驗,我知道他至少會把我打翻在地。走到他面前,我本能地挺直腰板以防秘密被識破。我與他面對面,他瘦高個子,穿著干凈整齊的制服,與我們這些經過長途跋涉臟亂不堪的人形成鮮明的對比。他一副漫不經心的樣子,左手托著右肘,右手的食指懶洋洋地朝左右指點。沒人知道他指指點點中隱藏的險惡用意,他一會兒朝右指指,一會兒朝左指指,但朝左指得更頻繁些。

快輪到我時,旁邊的一個人輕輕告訴我,分到右邊的是干活的人,分到左邊的是老弱病殘、不能干活的人,這些人要被送到特殊營地。我靜靜地等待著這及時次并且后來反復出現的過程的到來。帆布背包壓得我略微向左傾斜一點兒,我就用力挺直腰板。黨衛軍軍官仔細審視我,好像很猶豫,然后把雙手放在我肩上。我盡量表現得很精干,他慢慢地向右轉動我的雙肩,我便順勢朝右轉了過去

……

1997年9月2日,弗蘭克爾逝世后,對他有如此的頌揚:

“英雄稀有,他們靜靜地出現發光,在世界上留下印記。當他們逝去,做為整體的人性,已變得再也不一樣了。”

——潘美娜 蓉洋(PamelaJ.Runyon)

美國最有影響力的十大圖書之

質量不好,翻了沒幾次,第一頁已經有點要爛掉了!不建議買

對于經歷過痛苦并重新啟程的人來說,這本書不是非常有鼓勵的作用,因為他說的,是曾經一直在想的。觸動人心之處是,原來即使是在集中營里,人仍然有自尊自愛的能量。

質量目前感覺還是很好的 就是包裝太簡陋了。這么好的書到手里外面的瑕疵 深感痛心。希望當當能改進一下包裝 不求高大上 能不能弄點塑料泡沫緩沖一下 希望看到當當越來越好

歲月艱辛 但不能枉費生命 買給孩子看的 相比于書中殘酷的歲月 當下更應該珍惜幸福的生活 于和平年代活出生命的意義 字體間距都非常好 紙質也不錯

歲月艱辛 但不能枉費生命 買給孩子看的 相比于書中殘酷的歲月 當下更應該珍惜幸福的生活 于和平年代活出生命的意義 字體間距都非常好 紙質也不錯

一如既往地發貨快,包裝也不錯。這次活動力度大,購書超值。書的紙質不錯,印刷精美,閱讀后認真思考定會有收獲!活出生命的意義,香港大學推薦,值得擁有!

5星,書內容就不說了,沖著內容買的,物流還不錯啊,我手機欠費了我不知道,再查看的時候顯示已經簽收了!嚇我一跳,結果是晟邦物流把我的快遞送到我宿舍樓下了……醉了,但還是充滿感激

很有意義的一本書。跟《秘密》的角度不一樣。悲劇性樂觀主義。為什么我們要承受痛苦,愧疚和死亡。我們一直都在追問生活的意義是什么,其實什么是生活的意義是生活對我們的追問。我們也許不能改變我們處境,但是我們是我們內心的主人,我們的決定,我們的態度就是我們對生活的意義的回答。

我們不該追問生命有何意義,而應該認清自己無時無刻不在接受生命的質問。 人的自由可以作他自己的抉擇,接受或是拒絕奉獻;亦即,去實現意義的可能性還是放棄它。

還沒看完,作者是一位在納粹集中營經歷過的幸存者,有如此的經歷卻能淡然地面對,實屬不易,對于我們生長在和平年代的人來說,這種自我修復與調節的能力值得學習

真正對生命意義的探尋就是擺脫存在的虛無,以自己的真實盡情投入生活,哪怕千瘡百孔。同時,人的一生憂多樂少,忘記一分,就快樂一分。對前塵往事何必掛懷,真正精彩的人生才剛剛開始

真正對生命意義的探尋就是擺脫存在的虛無,以自己的真實盡情投入生活,哪怕千瘡百孔。同時,人的一生憂多樂少,忘記一分,就快樂一分。對前塵往事何必掛懷,真正精彩的人生才剛剛開始

200頁左右,字大行稀,我覺得定價偏高了。書很漂亮。前半部分不錯,后半部分覺得沒什么體系性,可能是我沒看懂吧,有時間再重讀。書中引述的尼采的話讓我印象深刻:“知道為什么而活的人,便能生存。”

買這本書是被題目所吸引,總感覺自己碌碌無為的活了大半生,每天都是為了生活而奔波,自己也不知道自己人生的價值和意義何在,有時看看身邊的人,比上不足比下有余,可又總是不甘心就這么碌碌無為過一生。

意義療法是了不起的,維克多·弗蘭克爾真的是世紀偉人。

本書強烈推薦!!作者是本身是個心理學家,在中年之際遭遇了人生一個大的轉折。這段痛苦絕望的經歷被他轉化為了另一種力量。并且從中領悟到了生為人的自由是可以選擇的。此版翻譯個人感覺通俗易懂,對于時下所謂虛無的存在,忙碌生活中許多不知道為何而活,為誰而活,如何活的人提供了許多很好的建議。

勇敢的面對災難,面對親人的離開,面對隨時可能到來的死亡,是平靜的面對,靜待黎明的到來,還是沉浸在黑暗之中不能釋然,決定了一個人的命運,人固有一死,既然活著就要讓生命中的每一天都有意義

看到書中一句話讓我大吃一驚“作為醫生的弗蘭克,人生的意義就是幫助他人尋找人生的意義”,每個人甚至同一個人不同人生階段人生意義不同,非常有啟發性,計劃沿著線索繼續深挖。

人類生存的本質在于“意義”。每座農村都有一定比例的光棍,而他們英年早逝的比例一定會大于結婚生子者的比例,究其原因或許就是源于“光棍”們早年就看到了活著沒有什么意義可言。所以,“意義”是人存在的基石。

這是人類歷史上一段最黑暗時代親歷者的寶貴感悟,現在變成了人類歷史的共同財富。活著的意義或者是生命意義的真諦在任何時候都不應該被貶低和放棄,哪怕前途毫無光明可言。

寶貝收到了,欣喜若狂。我是愛書之人,書的質量杠杠的,是我所期待的。這個作者的書最近成了我的新寵,所以,把整個系列都買回來了。當當無論售前,售后都一如既往的好,讓我好放心哦,以后買書就當當了,所以,今天忍不住,又買了幾本。

活出生命的意義(獨家精A裝珍藏版)(入選香港大學必讀本圖書,具A影響力的本圖書之一)S作者美弗蘭 年月日,弗蘭克爾逝世后,對他有如此的頌揚:

書的紙質不錯,印刷精美。活出生命的意義,香港大學推薦,值得擁有!

活出生命的意義,什么才是生命的意義呢?很多時候我們都會在某個時刻思索這樣一個看似抽象實則現實的問題,只是更多的時候在忙碌的重復,沒有去過自己內心真正想要的某種生活。不知道作者所謂的意義是指什么呢?進入他的生活去了解一下吧,

活出生命的意義,什么才是生命的意義呢?很多時候我們都會在某個時刻思索這樣一個看似抽象實則現實的問題,只是更多的時候在忙碌的重復,沒有去過自己內心真正想要的某種生活。不知道作者所謂的意義是指什么呢?進入他的生活去了解一下吧,

生活沒有了意義,沒有了激情,放棄時還好遇到了“活出生命的意義”。讓我懂得了生命在于什么,如何尋找生命的意義

這本小書深深地觸動了我。雖然很薄,但我卻讀得很慢,因為它探討的是人類最重大、最本質的問題:生命的意義。作者以他在奧斯維辛集中營的慘痛經歷和多年來的學術探究向世人揭露了他所發現和理解的人生意義。簡單地說,生命的意義不是抽象的,而是具體的、根據情境而改變的。有三種方法可以找到人生的意義:通過創立某項工作或事業、通過體驗(愛)、通過忍受苦難。

這本小書深深地觸動了我。雖然很薄,但我卻讀得很慢,因為它探討的是人類最重大、最本質的問題:生命的意義。作者以他在奧斯維辛集中營的慘痛經歷和多年來的學術探究向世人揭露了他所發現和理解的人生意義。簡單地說,生命的意義不是抽象的,而是具體的、根據情境而改變的。有三種方法可以找到人生的意義:通過創立某項工作或事業、通過體驗(愛)、通過忍受苦難。

有故事有專業,第一部分寫的風輕云淡,但,我感到的是滿眼的辛酸、苦難,我在想:一個愈合后的傷口,多年以后,再次打開,該是一種什么樣的痛啊?我不敢碰觸自己的那些痛苦的回憶,撕心一般的疼痛,曾經嘗試記錄下來,最后未果。本書作者是個偉大的圣人!

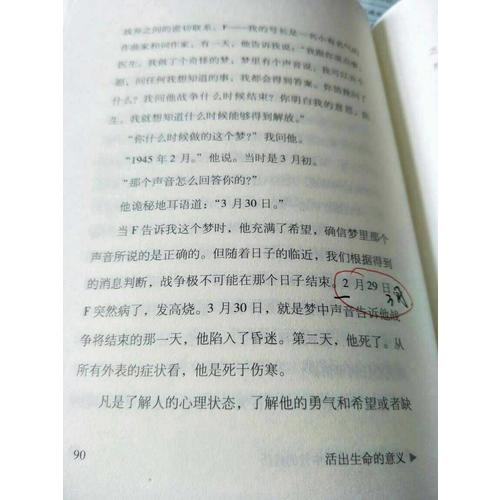

90頁的1945年的2月29日,我也是醉了。專門搜了搜英文版的,應該是march twenty-ninth吧?

90頁的1945年的2月29日,我也是醉了。專門搜了搜英文版的,應該是march twenty-ninth吧?

本書講述經歷死亡的人從地獄中重生的故事,也許他的經歷我們無法復制,也無法切身感受,但是從字里行間,我們可以想象到人在死亡面前,并非無所作為,我喜歡李琦老師的一句話,作為一個人,要有向死而生的勇氣。