這是一個現代、科學的起源故事,講述我們周遭的一切是如何形成的。

這是打破地域、國家、民族、種族、宗教界限的普遍性歷史,作者總結出138億年歷史演進中的八大突破,稱其為八大“門檻”。

它交叉融合了自然科學和人文科學研究發展的成果,是人類智慧的結晶。

它在20多年教學實踐、聽取全球500余所高中及大學師生反饋基礎上撰寫而成。

國際大歷史學會創會主席、世界史學會會長聯袂編寫,“微軟之父”比爾 蓋茨傾情推薦。

著者簡介

大衛•克里斯蒂安(David Christian),牛津大學博士,主要任職于悉尼麥考瑞大學。1989年,他開始在麥考瑞大學講授大歷史課程;1991年,他在《世界歷史》上發表題為《為“大歷史”辯護》的文章,首次為他的課程取名“大歷史”;2010年,他與比爾•蓋茨一起成立“大歷史項目”,這是面向中學生和普通公眾的免費大歷史網絡課程,2013年底啟動。克里斯蒂安是澳大利亞人文學院院士、荷蘭皇家科學和人文學會會員,同時也是國際大歷史學會創會主席。

辛西婭•斯托克斯•布朗(Cynthia Stokes Brown),約翰 霍普金斯大學博士,國際大歷史學會的創會委員。任職于加州多米尼克大學,2007年出版了《大歷史:從大爆炸到當下》,此后,她一直參與多米尼克大學的大歷史項目。

克雷格•本杰明(Craig Benjamin),麥考瑞大學博士,密歇根偉谷州立大學梅吉爾榮譽學院歷史學副教授,出版和發表了許多論述古代中亞歷史、大歷史以及世界史的著作和文章,現為世界史學會會長。

譯者簡介

劉耀輝,湖南邵陽人,畢業于北京師范大學歷史系,獲世界史博士學位,現為重慶師范大學教授。 研究興趣和關注的領域為英國史、近代歐洲思想文化、西方史學理論等。已在各級刊物發表文章30多篇,譯著主要有《歷史學的實踐》(北京大學出版社,2008年)、《史詩空間》(中國建筑工業出版社,2008年)、《追尋文明的起源》(浙江大學出版社,2011年)等。

簡目

序

導論 什么是大歷史以及如何研究它

考察整個過去

在這本書中,我們會向你們介紹一種看待過去的新視角,它是由眾多不同學科的學者在晚近建構起來的,這些學科涉及歷史學、地質學、生物學以及宇宙學等。與以往相比,現在我們可以描繪更多的過去,而且可以做得更。因此,當前是各種歷史研究的革命性時刻。

在我們對過去的理解中,這些變化大多數發生于 20世紀中期以后,某種程度上是我們所說的精密計時革命(chronometric revolution)的結果。

精密計時革命之前的歷史

精密計時革命的核心內容,是一系列為過去事件定年的新技術。

為過去的事件測定年代的方法,是我們理解過去的基礎。事實上,如果沒有日期,我們也就不可能有“歷史”。如果我們知道過去發生了什么,但是不了解它的序列,不清楚它發生的時間,那么,我們眼中的過去,就是一堆沒有意義、沒有深度、也沒有真實形狀的雜亂事件的堆積而已。日期有助于我們理解過去,因為它們允許我們以年代順序“描繪”過去,在時間中考察它的形狀。我們如此繪制的世界能夠為我們提供一種強烈的意義感。然而,僅僅幾十年之前,我們繪制過去的能力還非常有限。我們只能夠為極小一部分過去提供確切的年代,它們要么恰好被人們記住了,要么剛好有文獻記載。

20世紀中期之前,書面文獻提供了最重要和最的方式以確定過去事件的年代。結果,歷史意味著“通過書面文獻材料考察的過去”。

很不幸,盡管書面文獻為我們提供了許多的日期,但是,它們也讓我們對過去的理解局限于過去很小一部分,即它們恰好闡明的那部分。于是,歷史僅僅指“人類的歷史”。更糟糕的是,在實踐中,歷史只不過是富有者和有權勢者的歷史,因為只有這些人能夠創作書面文獻(或者雇用書記官替他們完成)。由此而來的結果就是,在最近幾個世紀大眾識字率提高之前,歷史的主體是帝王將相、他們發動的戰爭、他們創作的文學以及他們信奉的神靈。過去的絕大部分處于黑暗之中,絕大多數人的經歷、思想和生活方式沒有留下任何文字記載。我們無法討論沒有文字的社會,除非那些能夠創作的人(希臘史學家希羅多德或中國史學家司馬遷那樣的人)恰巧提到了它們。即便如此,有讀寫能力的社會對那些沒有讀寫能力的鄰居做出的思考和討論,往往有悖事實。面對文字創造之前的時代,我們更是一籌莫展。而那些時代是相當重要的,我們現在已經了解到,那些時代至少涵蓋人類在地球上出現以來95%的時間。,歷史學把人類出現之前的一切事物排斥在外,盡管從 18世紀以來,地質學家就著手理解地質事件發生的序列。總而言之,史學家對書面文獻的依賴,意味著歷史基本上是關于那些會寫作之人(他們只占人類很小一部分)的歷史。因此,毫不奇怪,歷史事實上僅僅是政府、戰爭、宗教和貴族的歷史。

精密計時革命之后的歷史

20世紀中期,測定過去事件年代的新方法的出現,改變了我們對過去的理解。此后,

我們能夠為所有文獻都未曾記載的事件提供確切日期,這些事件可以回溯到地球上生命的起源,甚至宇宙的起源。

在這些新技術中,其中最重要的技術建立在放射性測年法(radiometric dating)之

上。放射性測年技術的依據在于,放射性物質的衰變會遵循一種很有規律的節奏,最終形成新的子物質(daughter materials)。這意味著,如果你有一塊含放射性元素(比如鈾)的材料,你就可以測量有多少子物質(比如鉛)已經形成,從而能夠估算出這塊材料的形成時間。

20世紀10年代,以這種方式使用放射性物質的潛能得到了重視,但是,放射性測年技術

在當時還不太,也不便宜,因而無法在20世紀50年代之前得到廣泛使用。碳-14紀年法

是最早得到廣泛應用的放射性測年技術,因為這種測年方法建立在碳的一種特殊形式(或

同位素,同位素是同一種元素的原子,它們的內核具有不同中子數,因此,它們的原子重

量也有點不一樣)的衰變之上。碳-14測年由威拉德 F 利比(Willard F. Libby)于20

世紀50年代早期開發。利比曾經在核武器工廠工作,工作人員也需要具備能力分離和測量特定元素(就核武器研制來說,是指鈾元素)的不同同位素。碳-14測年革新了考古學,促使考古學有可能測定5萬年之前的含碳物質(包括生物有機體的絕大多數殘留物)。這比文獻記載的最早時間要古老10倍。很快,許多其他的放射技術得到開發,從而讓我們的年代學在時間上回溯得更久遠。這些方法使用了放射性物質,比如衰變很慢的鈾元素,這樣,人們就可以測定幾百萬年甚至幾十億年之前形成的物質的年代。1953年,克萊爾 佩特森(Clair Paterson)通過測定隕石中鈾衰變產生的鉛,從而確定了地球的年齡。

其他非放射性測年法也得到開發。其中最重要的一種就是基因測年。1953年,遺傳密碼(genetic code)的活動方式被發現,此后,人們就可以比較不同物種的DNA之間的差異。(DNA是一種分子,存在于所有活的細胞中,它含有用來形成和維持分子的遺傳訊息,并且將那種訊息遺傳給子代的分子。更詳細的內容參見第3章。)1967年,文森特 薩里奇(Vincent Sarich)與艾倫 威爾遜(Alan Wilson)指出,大多數DNA會在漫長的時期內發生有規律的變化。這意味著,這種變化也可以被當作時鐘來使用。通過比較兩種相關物種的DNA,我們可以大致得知它們在何時擁有共同祖先。基因測年改變了我們對人類自身以及對其他物種進化的理解。比如,基因測年表明,黑猩猩和人類在700萬年之前有著共同的祖先,這個發現在人類進化史研究中引起了一場革命。與此同時,天文學家和宇宙學家開發新方法來估算恒星的年齡,并進而估算整個宇宙的年齡。通過使用歐洲航天局普朗克衛星——2009年發射升空用以研究宇宙背景輻射——傳回的數據,天文學家已經得到了關于宇宙起源時間的更數據!宇宙形成于138.2億年之前;在本書中,我們取一個約數,即138億年。

為過去事件測定年代能力發生的變化,改變了我們對過去的理解。1919年,當H. G.韋爾斯(H. G. Wells)嘗試寫作一部“普世的”歷史作品時,他承認,他無法為及時屆奧林匹克運動會(公元前 776年)之前一切事件提供確切的時間。今天,我們甚至能夠為宇宙起源之際的事件提供合理的時間。突然間,我們能夠在堅實的科學證據之上建構關于整個過去的歷史,這種情況在人類歷史上尚屬首次。

自然科學加入歷史學一起研究過去

一系列科學突破與精密計時革命密切聯系在一起,它們使得科學本身對過去更加感興趣。在20世紀,宇宙學、地質學和生物學都變成歷史性學科。

18世紀晚期之前,人們普遍以為,自然世界自誕生以來就很少變化。天文學家認為,恒星和星系始終如一。地質學家認為,即便地貌會發生微小變化,整個地球依然如故。包括現代生物分類體系奠基人卡爾 林奈(Carl Linnaeus,1707—1778)在內的大多數生物學家認為,今天的生物物種與地球誕生之初繁盛一時的物種沒什么兩樣。

然而,早在 17世紀晚期,地質學和生物學領域就有人開始提出質疑,其中主要原因在于人們對化石表現出日益強烈的興趣。像三葉蟲(現已不復存在)這類生物的化石表明,物種的混雜隨著時間變化而發生變化。高山上(比如阿爾卑斯山脈)海洋生物化石的發現,表明地貌在過去發生了劇烈變化。很顯然,在一定程度上,地球和自然世界都有其“歷史”。不過,如果沒有確切日期,我們也就無法地重建這種歷史。如此一來,“歷史”依舊是“人類的歷史”,而“科學”的研究對象依然被認為是世界上未曾隨時間流逝而發生重大變化的方方面面。

19世紀和 20世紀早期,地質學家、天文學家和生物學家開始意識到,過去與現在不一樣,他們面臨的主要挑戰之一,在于解釋世界如何成為今天的面貌。于是,天文學、地質學和生物學都成為歷史性學科。精密計時革命允許我們為生命有機體、地球甚至宇宙的過去創造一張的時間表。1953年DNA結構的發現(參見第3章),使得人們可以更地(與以往相比)考察和解釋自然世界的變化。在地質學領域,20世紀 60年代出現的新范式即板塊構造論表明,地球表面在過去發生了根本變化。同時,它也有助于解釋地球如何以及為何變化。,同樣在20世紀60年代,宇宙背景輻射的發現,讓大多數天文學家相信,宇宙本身也隨時間的推移而發生演變,這種演變始于一百多億年前巨大的“爆炸”(參見第1章)。

“大歷史將自然史與人類史結合為一種單一、宏大且易懂的敘述。這是一項偉大的成就,可以與牛頓在17世紀以統一的運動規律將天與地結合起來的方式相媲美,它取得了近似達爾文在19世紀以一套進化理論將人類與其他生命形式統一起來的成就。大歷史是世界史許多目標的自然延伸。”

——威廉 麥克尼爾,前美國歷史學會主席、美國世界史學會主席

“大歷史能做的,是向我們展示我們自身的復雜性和脆弱性,以及我們面臨的危機;它同時也向我們展現我們擁有集體學習的力量。我希望遍布全球的下一代都能夠了解大歷史,并通過大歷史了解他們所面臨的挑戰及機遇,這也是為什么我們這一群人要為全世界接受高等教育的學生建立一個免費的大歷史在線教學綱要。”

——大衛 克里斯蒂安,國際大歷史學會創會主席

“大衛 克里斯蒂安真的打動了我。這個家伙將各門自然科學、人文科學和社會科學交叉融合,鑄造了一個單一的框架。真希望我年輕的時候就能學到大歷史,因為它能為我提供一種思考學校作業和閱讀的全新方式。它在非常有趣的歷史語境中講述科學,它做到了這一點,并且解釋了如何將科學應用到大量當下議題之中。”

——比爾 蓋茨,“微軟之父”

一個新的視角,值得一讀。正文字不大,但可以接受,整體不錯。

一個新的視角,值得一讀。正文字不大,但可以接受,整體不錯。

全新的角度、很開闊的視野,的確是大歷史,很有啟發性。

包裝破了,書有了磕碰,雖不影響但心里還是挺不舒服的

可以,書較大,書上有劃痕,物流問題,所以四星,內容當然是五星。

大歷史觀,以前看過黃仁宇老師的,可以學習學習

與人類簡史寫法差不多,沒有人類簡史立意新穎。但考證非常全面,還是很值得一看的。

讀起來有點吃力,不知道是我的原因還是書的原因。

往大了看 就可以忘記好多好多 有時候是應該忘掉一些東西的

內容感覺很厲害 一大本抱懷里很有滿足感 哈哈

店慶活動有做假嫌疑,很多想買的書突然就都缺貨了,活動一結束突然又都有貨了。中國電商的悲哀啊!

和圖書一模一樣,單位統一采購的,當當的服務也挺好的

將廣博的知識體系通過時間線索串了起來形成了一大本,思路很有趣,講述方式很創新

大部頭,本來挺期待,喜歡這本書的架構和角度,就是買來后發現有點教科書風格!

非常好的書,看了對自己有很大啟發,內容很充實!

取得了近似達爾文在19世紀以一套進化理論將人類與其他生命形式統一起來的成就,此言不虛。

裝幀精美,內容可讀性很強,非常喜歡,一本書的紙張,印刷排版還是能讓人產生不同的愉悅感

在非常有趣的歷史語境中講述科學,并且解釋了如何將科學應用到大量當下議題之中。

感覺里面哪個方面都講了一點 化學 歷史 挺好玩兒的

印刷不錯;通過這本書了解一下這個新鮮的歷史研究方法。雖然是按照時間順序編排,但每個階段章節的研究對象是廣泛的。

買書如山倒,讀書如抽絲。 一年買書幾百冊,無法讀后再來評價。建議:選好書、選好出版社、選好書商、選好譯者、選好購買的時機

這是當當購書最滿意的一次,優惠幅度大,包裝完整,圖書全新,送貨速度快,為當當點贊! 此書在圖書館初略翻過,感覺不錯。

后浪的書,裝幀設計一直很棒,內容可以說是一種思想大碰撞吧,學科融合解釋現象,會有不一樣的感覺

大概的說,基本上就是宇宙史+地質史+生物進化史+人類史+人類社會史的大拼盤

雖然是大學的教材但不失為一部又好看又好懂的故事,寫作風格有趣生動,對歷史描寫精確。圖片清晰,印刷不錯,希望更多的人關注和喜愛。

大歷史的角度看我們的文明,是一個創見,歷史學與宇宙學,人類學的完美結合!

建構宏觀歷史學概念,真是涵蓋了所有可以稱之為“歷史”的歷史呀!

很有意思的一本跨學科著作,138億年的歷史啊!

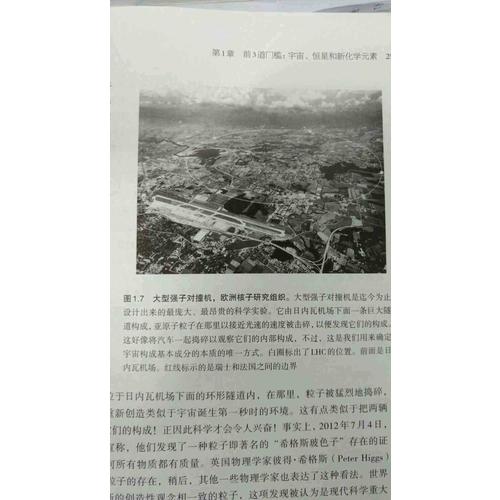

內容很好,可惜這個版本的插圖都是黑白的,丟失了很多信息,比如“白圈標出某某某,紅線標示某某某”,再比如元素周期表,都看得惱火,應該出彩圖版本。幸好還有網站可以自行對照,稍微挽回一點信息量。

內容很好,可惜這個版本的插圖都是黑白的,丟失了很多信息,比如“白圈標出某某某,紅線標示某某某”,再比如元素周期表,都看得惱火,應該出彩圖版本。幸好還有網站可以自行對照,稍微挽回一點信息量。