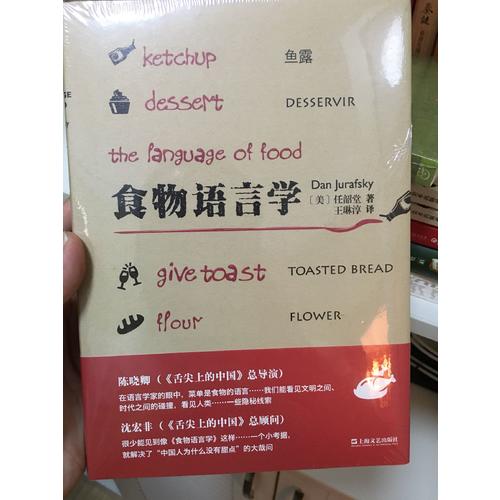

為什么我們會在早餐時烤面包(toast),然后在晚餐時說祝酒詞(toast)?為什么感恩節(jié)常吃的火雞(turkey),會是土耳其(Turkey)這個國家的名字?我們熟知的番茄醬(ketchup)和閩南話的魚露語出同源?你能通過菜單上的遣詞造句來判斷這一餐的價錢嗎?

麥克阿瑟天才獎得主任韶堂教授揭示了潛藏在“濃郁的”、“酥脆的”這些形容詞背后的細微潛臺詞,解析了我們在點評餐廳時不知不覺用上的修辭手段以及薯片廣告文案中微妙的語言學技巧。蘇美爾歌謠中的遠古菜譜,連接東西方的殖民航船,番茄醬、馬卡龍、色拉等我們身邊的食物名稱和制作方法的進化歷程,一同構成一幅以全球視角繪制,貫穿數(shù)千年歷史的語言學美食導覽地圖,而它就在你的一日三餐和餐后甜點下方緩緩鋪開。

本書的章節(jié)順序宛如一次完整的正餐,始于菜單,各道菜的口感、味道、溫度,乃至菜品的銜接,上菜的節(jié)奏,諸位可細細品味……

任韶堂,斯坦福大學語言學和計算機科學雙料教授,1998年獲得美國國家科學基金會CAREER獎,2002年獲得美國跨領域高獎項——麥克阿瑟天才獎。所著《語音與語言處理:自然語言處理、計算語言學和語音識別導論》是國外多所高校相關專業(yè)的主要教材。

引言 001

及時章如何看菜單 007

第二章先上前菜 024

第三章從醋香燉肉到炸魚薯條 040

第四章番茄醬、雞尾酒和海盜 055

第五章以烤面包祝酒 071

第六章你叫誰火雞? 086

第七章性、和壽司卷 101

第八章薯片和自我 117

第九章色拉、調味汁以及騎士面粉 127

第十章馬卡倫、馬卡龍、馬卡龍尼 141

第十一章冰凍果子露、煙花和冰鎮(zhèn)薄荷酒 156

第十二章這名字是不是讓我聽上去很胖? 170

第十三章中國人為什么沒有甜點 182

尾聲 196

快餐一直以來都是美國標志性的出口商品,也是最有穿透力的:每天在歐洲或者亞洲都會新開幾家連鎖店,把美國特有的食物推向全球。然而,諷刺的是——就像英國的炸魚薯條,日本的天婦羅,或者西班牙的油炸調味魚——美國的漢堡、法式炸薯條和番茄醬甚至都不是我們自己創(chuàng)造的。這點表現(xiàn)在我們對食物的命名中:因為德國對美國菜系的巨大貢獻,所以許多單詞源于德語,比如漢堡(hamburger)、法蘭克福香腸(frankfurter)、熟食(delicatessen),還有咸脆餅干(pretzel),而法式炸薯條(French fires)很明顯表現(xiàn)出了它的法國和比利時基因。

當然,還有番茄醬,它來自中國。

中國菜一直都是舊金山的頂梁柱。在這里定居下來的廣東人來自廣東的航海業(yè)發(fā)達的南海岸,在19世紀,捕撈魚蝦的華人村莊星羅棋布地散落在舊金山海灣。但是番茄醬從中國傳到美國并未途經(jīng)舊金山。番茄醬(Ketchup),原是中國另一個南方沿海地區(qū)的方言,意為“魚露”。這一沿海地區(qū)就是重巒疊嶂的福建省,也是tea(茶)這個詞的出處(從閩南話的te音而來)。美國的福建移民近來數(shù)量大增,所以你現(xiàn)在可以在東岸各處的唐人街找到代表福建的菜肴,配上福建省的特產紅米酒。這種紅米酒和番茄醬的歷史交織在一起——但是紅米酒在這幾個世紀都沒有什么變化,而番茄醬卻已經(jīng)經(jīng)歷了很多轉變。

這個故事發(fā)生在幾千年前,當時人們住在南亞沿海地區(qū)和河流沿岸,也就是如今的中國南方,他們用鹽保存當?shù)氐聂~蝦,并將它們發(fā)酵成為味道醇厚的醬汁。這些人并沒有書面記載,但是我們知道他們說3種古老的語言,語言學家們將這些語言稱為孟高棉語族(現(xiàn)代越南和柬埔寨語的祖先)、臺—加岱語系(現(xiàn)代泰語和老撾語的祖先),以及苗瑤語系(現(xiàn)代苗語的祖先)。這3種語言在許多中國南方的河流山川的名字中,當然還有中國南方方言的詞匯和語法中,都留下了蛛絲馬跡。

特別是在更南邊的內陸——孟族人、高棉族人和臺語民族主要食用淡水魚,這些在雨季可以在稻田中輕松撈到。為了度過旱季,他們創(chuàng)造了非常復雜的保存方法,把當?shù)氐聂~和熟米飯與鹽一層層鋪在罐子里,上面蓋上竹葉,留待發(fā)酵。魚肉中的酶將米飯中的淀粉轉換成乳酸,變成了咸魚,直接刮掉上面那層滑膩的米糟就可以吃了。中國歷史學家記錄下了這種5世紀的食譜,如今這種方法還被中國廣西壯族自治區(qū)的侗族,一個說臺語的少數(shù)民族,用來做一種叫basom(酸魚)的菜。珍妮特的父親就是在廣西長大的。人類學家克里斯 漢密爾頓曾和侗族人一起生活,曾描述了一塊腌了30年的酸魚入嘴即化的感覺,咸而芳醇,就像帶著“特別的酸味”的一塊“帕爾馬火腿”。

黃河北邊的中國人曾經(jīng)稱這些南方人為“夷”,或者“百越”。約在公元200年,中國漢朝的吳王開始沿著海岸,向南部和東部擴張剛剛統(tǒng)一的中國,侵略孟族人、高棉族人和臺語民族的地盤,也就是如今的福建沿海地區(qū)和廣東。中國士兵和殖民者魚貫而入,孟族人和高棉族人向南退到現(xiàn)在的越南和柬埔寨,臺語民族人則向西和向南退入泰國和老撾,還剩下一些像侗族這樣的民族留在西邊廣西的山巒中。早期的中國文獻表明中國人就是從那時起開始使用魚露的;這是一篇來自5世紀的記錄:

漢吳王追趕蠻夷,來到一片海岸,聞到了強烈而令人垂涎的香味,但卻不知從何而來。他派了一位使者去調查。一位漁民說味道是來自一個地溝中,里面疊著一層層的魚內臟。上面蓋著的泥土都無法阻擋香味四溢。帝王嘗了一口,十分滿意。

如今留在福建和廣東的孟族人、高棉族人和臺語民族互相通婚,變得十分相似,成為了地道的中國人,但仍然繼續(xù)做他們本土的魚露和蝦醬。很快這種發(fā)酵的海鮮在中華帝國廣為流傳,與此同時,其他的產品也在這些地方發(fā)展了起來,包括發(fā)酵黃豆醬(也就是日本味噌的祖先),這也為醬油的發(fā)明奠定了基礎,還有一種用釀酒剩下的發(fā)酵過的糊狀物做成的醬汁也因此得以問世,這種醬汁后來傳播到了鄰國,成為受歡迎的防腐劑和調味料。

比如日本,在公元700年便開始使用這種把魚和米放在一起發(fā)酵的方法,并稱這種源于東南亞的新食品為壽司(sushi)。這種早期的發(fā)酵魚,在日語中嚴格上應該是narezushi(意為:腌制成熟的壽司),也就是19世紀,又變成了不再等魚發(fā)酵,直接生吃的壽司。

與此同時,在它的發(fā)源地——福建和廣東的沿海地區(qū),魚蝦醬仍然是地方特產,還有另外那種發(fā)酵醬汁:紅糟,釀紅米酒剩下的糊狀殘渣。[這種技術可能傳播得更遠:日本人就用米酒糟(sake kasu)作為鹵汁和調味料制作酒糟腌菜(kasuzuke),比如酒糟腌鯧魚。]還有用福建紅糟做出的菜肴,紅糟雞,先用芝麻油把雞、生姜和大蒜煎至金黃,然后放入酒糟文火燉煮。這道菜在中國家喻戶曉。你可能也會喜歡這種菜,所以我也把食譜放在這兒:

福建紅糟雞

2湯勺芝麻油

1大塊姜頭,切片

3瓣大蒜去皮拍碎

3只雞腿,每只帶骨切成3段

3湯勺福建紅糟

二分之一杯福建紅米酒(或者紹興酒)

2湯勺醬油(根據(jù)口味調整)

1茶勺紅糖(或中國冰糖片)

根據(jù)口味加鹽

4個干香菇,用二分之一杯沸水泡發(fā),拿出來切片,留水待用

加熱芝麻油,爆香生姜和大蒜。下雞肉,煎至金黃,翻面,同樣煎至金黃。雞肉撥到一邊,加入紅糟,稍微翻炒出香味,然后加入酒、醬油、香菇和香菇水,攪拌直到雞肉均勻裹上湯汁。用文火燉煮10分多鐘,或者直到雞肉煮熟,湯汁變稠,整個過程中偶爾攪拌。

1200年,人人愛吃蝦醬和紅糟的福建成了繁忙的中國航海中心。海港城市泉州是當時世界上較大最富有的城市之一,阿拉伯和波斯貿易商所處可見,城里還有7所清真寺供其禱告。泉州也是海上絲綢之路的起點。馬可 波羅從中國去波斯時途經(jīng)泉州,對這里船只的龐大數(shù)量嘖嘖稱奇。到了15世紀,福建造船工人制造了中國海上將軍鄭和的巨大珍寶艦隊,這支艦隊曾前往波斯,甚至遠至非洲馬達加斯加,除此以外,福建制造的船只也載著中國海員和移民往來于東南亞的各個港口。

在東南亞,發(fā)酵魚肉產品比黃豆產品流傳更廣更持久,越南人、高棉人和泰國人發(fā)明了很多精致的發(fā)酵海鮮產品,包括魚露,在越南語中它叫nuoc mam,泰語中叫nam pla,一種辛辣的液體,帶有美麗的紅焦糖的顏色。魚露也出現(xiàn)在歐洲和中東,其來源也許是獨立于亞洲魚露的發(fā)明。古巴比倫有一種叫siqqu的魚露,古希臘有一種叫garos的醬汁,可能是來源于當時他們在黑海附近的殖民地,那里的咸魚產品,比如魚子醬,仍然享有盛名。Garos成為了羅馬的魚露garum,在羅馬人人都制作使用這種魚露。伊比利亞半島的羅馬魚露就是一味珍饈;你可以去參觀巴塞羅那街道下的羅馬魚露工廠遺址。

當代最貴的魚露之一來自富國島,越南的一個島,臨近柬埔寨海岸,處于泰國灣東部。我和珍妮特在蜜月時還去參觀了那兒的魚露工廠,開著我們的小摩托,在下著雨的日子里橫穿島嶼,來到了河邊老舊生銹的鋼棚,濕熱的暖風里彌漫著刺鼻的發(fā)酵魚的惡臭。非常浪漫。海灣里的鳳尾魚和鹽放在10英尺高的巨大古老的木桶里,外面刷著亞洲紅,除此以外(至少對于一對來自舊金山的夫婦來說),和納帕酒莊里的酒桶沒什么兩樣,上面鉆著非常先進的旋塞閥,還有軟管四處蛇行,當然這是為了在發(fā)酵的過程中加入醬汁。

也許這些16世紀的福建商人和海員也見過這樣的工廠,不管怎么說他們都愛這種魚露,叫它ke-tchup,意為“腌制魚醬”,是閩南語——福建南部和臺灣用的語言。(從語言學的角度來說,閩南話、粵語和普通話的區(qū)別就像意大利語和法語的區(qū)別一樣大。我曾在臺灣上過烹飪班,那里普通話是官方語言,但是很多人說閩南語;有時大廚不知不覺就講起了閩南語,這時我的同學們就得幫我翻譯成普通話我才能聽懂。不過我還是學會了如何制作客家燒肉,以及鍋子如何保持清潔)。

當然,閩南語用的并不是羅馬拼音,也就解釋了為什么有那么多不同的拼寫:ke-tchup,catsup,catchup,還有katchup,都是說英語、荷蘭語或者葡萄牙語的人試著去發(fā)出中國單詞的讀音造成的結果。Ke-tchup這個詞已經(jīng)從現(xiàn)代閩南語中消失了,雖然我仍然能夠從19世紀的老舊傳教詞典中找到這個詞。Tchup這個音節(jié)——普通話中的發(fā)音是zhī(汁)——在閩南語及粵語中仍然是“醬汁”的意思。Ke這個音節(jié)在閩南語中是“腌魚”的意思。Ke也很像粵語中的番茄(faan-ke)的一部分,但這只是巧合,因為中國方言中有許多詞都聽上去像ke,番茄要到很久之后才被加入這種醬汁。

嚴謹和可讀性共存的典范!

——《紐約時報》

色拉(salad)、鹽(salt)與意大利香腸(salami)的共同點何在?為什么中等價位的餐廳比品質餐廳更常使用“真正”這個字眼?本書令人大開眼界,內容見解精辟,趣味橫生,每一頁都有驚喜。作者任韶堂告訴讀者,我們在提及食物時的選字隱藏了哪些秘密,以豐富學識與幽默筆調,說明食物語言其實反映出我們的欲望與渴求,無論那是出自品質法國餐廳的菜單,或一包薯片。

——比•威爾森,暢銷書《叉子面面觀:飲食的歷史》《美味詐欺:黑心食品三百年》作者

之作,從頁到后一頁都精彩無比。

——泰勒•科文,喬治梅森大學經(jīng)濟學教授

任何喜歡語言、食物或對話的人,都會愛上這本書。作者學識豐富,風趣幽默,引導讀者穿過時光隧道,回到歷史上的中國、歐洲與古代波斯,探索日常食物起源。這本書提醒讀者,我們都是人類大家族的成員,透過所吃的食物產生深刻連結。讀完之后對于番茄醬、薯條或吐司必然另眼相待。

——黛博拉•譚南,《紐約時報》暢銷書作家

任韶堂巧妙結合學術論著的嚴謹與通俗讀物的樂趣,讓讀者大開眼界。談論冰激凌、吐司與薯片包裝的篇章實在太好看了,下回逛超市時,你肯定會成為作者的信徒,以他的方式來瀏覽。

——蘇茜•布萊特,暢銷書作家

非常精彩。任韶堂是的語言學家,他以精湛的寫作技法連接了許多看似無關的菜色,揭露薯片廣告如何運作及行家如何閱讀菜單,令人手不釋卷。

—— 瑞秋•勞丹,《烹飪與帝國:世界料理史》作者

食物語言學,視角新穎!

食物語言學,視角新穎!

朋友推薦看的,看了前面幾章,內容感覺非常不錯,價格也非常實惠。當當做活動就喜歡屯書,一直信賴當當!

包裝很好,書不錯。

屬于人類學吧。

很棒哈,雙十一很便宜。

很棒哈,雙十一很便宜。

書很好,就是定價有點貴

引入入手,可讀性強是本好書

內容性強,長知識

很好很喜歡、當當棒棒噠

是看了陳曉卿的推薦才買的,作為一個吃貨 必須還得有點關于吃貨除食物以外的愛好

另一種角度來品嘗我們的食物,特別是人與食物的關系可以這么美妙,食物的歷史,詩源來很詳細

正版好書,值得推薦!

很不錯,好看

書很好沒的說,但物流就是平臺的問題了,25日下單,系統(tǒng)告訴我26日送到,結果28日才送達,如果做不到何必承諾?

包裝細心,支付方便,貨品上乘,有趣之作,五星好評!

包裝細心,支付方便,貨品上乘,有趣之作,五星好評!

lajilajilaji

很好很好啊

很好很好啊

正品,老公很喜歡!

買給朋友的,她很喜歡!

好書好書好書!

食物語言學

食物語言學

啦啦啦啦啦啦

很有特色,見解獨到

一直在當當上買書,非常好,包裝好,快遞員也很好

一本薄薄的小冊子

學術著作,卻也明白曉暢,通俗易懂

學術著作,卻也明白曉暢,通俗易懂

當當網(wǎng)買書真的很方便 書的質量和價格都沒話說 想要快點收貨就貨到付款!加油 當當!愛書人的好網(wǎng)站!

內容很有趣的一本書,值得閱讀

物美價廉,物流迅速,服務周到,包裝完好,值得推薦

物美價廉,物流迅速,服務周到,包裝完好,值得推薦

哈哈哈哈哈

趕上活動買的,價格便宜

非常有趣,從食物角度看不同文化

不錯很好很好

看了幾十頁,覺得很有意思,食物中原來蘊藏著這么多文化和歷史

看了幾十頁,覺得很有意思,食物中原來蘊藏著這么多文化和歷史

一切問題都是歷史的問題 語言食物是如何傳播 改良 豐富 真的很有趣 也對語言學產生了一些好奇

挺好的,內容豐富有趣,在輕松的氛圍中穿插講解語言學理論,值得一看

非常喜歡的一本小書,視角新奇,信息豐富。無用的知識常常有趣,有趣的人不僅關心那些有用的知識……

看了陳曉卿老師的電視節(jié)目,對此書進行了推介,買來試讀