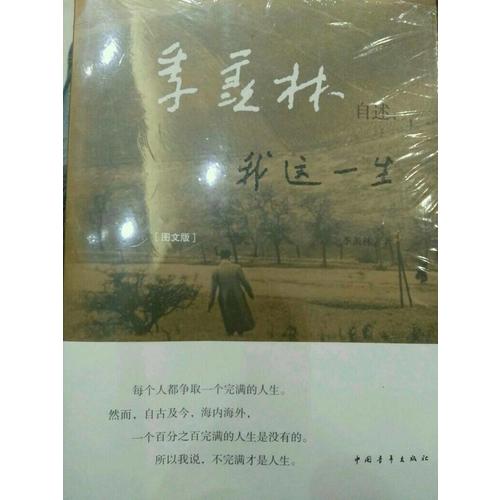

季羨林(1911年8月6日—2009年7月11日),生于山東清平縣(現屬臨清市)。著名東方學家、語言學家、翻譯家、散文家、教育家和社會活動家,精通12國語言。曾歷任中國科學院哲學社會科學部委員、北京大學東方語言文學系主任、北京大學副校長、中國社科院南亞研究所所長等職。著作等身。

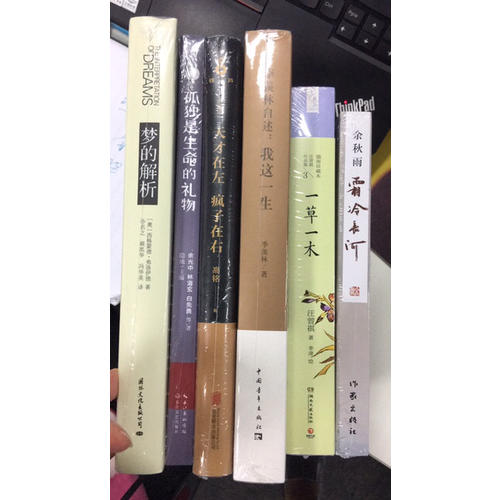

季羨林自述:我這一生(圖文版)我的心是一面鏡子(代序)_一、朦朧的童年歲月 1. 我的童年 2. 回憶一師附小3. 回憶新育小學4. 小姐姐5. 彭家四姑娘6. 兔子7. 紅8. 老人9. 夜來香開花的時候_二、難忘的中學時光1. 回憶正誼中學2. 回憶北園山大附中3. 回憶濟南高中4. 觀劇5. 遇上日本兵_三、勤奮的大學時代 1. 北大入學考試2. 報考大學3. 清華大學西洋文學系4. 受用終生的兩門課5. 清華園日記(摘編)_四、短暫的教學實踐1. 校長2. 教員3. 上課4. 我同學生的關系5. 我同校長的關系6. 我的苦悶7. 我親眼看到的一幕滑稽劇8. 天賜良機_五、漫長的留學生涯 1. 留學熱2. 天賜良機3. 在北平的準備工作4. 滿洲車上5. 在哈爾濱6. 過西伯利亞7. 在赤都8. 初抵柏林9. 哥廷根10. 道路終于找到了11. 懷念母親12. 兩年生活13. 章用一家14. 漢學研究所15. 第二次世界大戰爆發16. 完成學業 嘗試回國17. 大轟炸18. 在饑餓地獄中19. 山中逸趣20. 烽火連八歲 家書抵億金21. 我的老師們22. 學習吐火羅文23. 我的女房東24. 反希特勒的人們25. 伯恩克(Boehncke)一家26. 邁耶(Meyer)一家27. 納粹的末日——美國兵入城28. 盟國29. 優勝記略30. 留在德國的中國人31. 別哥廷根311_ 32. 赴瑞士33. 在弗里堡(Fribourg)34. 同使館的斗爭35. 從瑞士到法國馬賽36. 船上生活37. 西貢二月38. 從西貢到香港39. 回到祖國的懷抱六、坎坷的北大經歷 _3391. 海外歸來2. 思想斗爭3. 終于找到了出路4. 陷入會議的旋渦中5. 批判的狂潮洶涌澎湃6. 政治運動(1957—1965)7. 我的學術研究_七、痛苦的“”記憶 _3571. 從社教運動談起2. 1966年6月4日3. 對號入座4. 快活半年5. 自己跳出來6. 抄家7. 在“自絕于人民”的邊緣上8. 千鈞一發9. 勞改的初級階段10. 大批斗11. 太平莊12. 自己親手搭起牛棚13. 牛棚生活(一)14. 牛棚生活(二)15. 牛棚生活(三)16. 牛棚轉移17. 半解放18. 解放19. 余思或反思_八、收獲的二十年間 1. 1978—1993年2. 我的學術總結3. 我與印度史詩《羅摩衍那》的翻譯4. 我與原始佛教語言問題的研究5. 我和佛教研究 6. 我和外國文學7. 寫作《春歸燕園》的前前后后 8. 我和北大_九、幸運的老年生活 1. 八十抒懷2. 新年抒懷3. 賦得長期的悔4. 我的母親5. 我的父親6. 我的妻子7. 三個小女孩8. 百年回眸9. 一個老知識分子的心聲10. 九十抒懷11. 故鄉行12. 九三抒懷13. 辭“國學大師”14. 辭“學界(術)泰斗”15. 辭“國寶”16. 我的座右銘17. 九十五歲初度18. 笑著走_附錄:季羨林年譜_跋:百歲老人的道德文章 _后記:超越九五的歲月

九三抒懷前幾天,在醫院里過了一個生日,心里頗為高興;但猛然一驚:自己已經又增加了1歲,現在是93歲了。在五十多年前,當我處在40歲階段的時候,93這個數字好像是一個天文數字,可望而不可即。我當時的想法是:我大概只能活到四五十歲。因為我的父母都沒有超過這個年齡,由于X基因或Y基因的緣故,我決不能超過這個界限的。然而人生真如電光石火,一轉瞬間已經到了93歲。只有在醫院里輸液的時候感到時間過得特別慢以外,其余的時間則讓我感到快得無法追蹤。近兩年來,運交華蓋,疾病纏身,多半是住在醫院中。醫院里的生活,簡單而又煩瑣。我是因一種病到醫院里來的,入院以后,又患上了其他的病。在我入院前后所患的幾種病中最讓人討厭的是天皰瘡。手上起泡出水,連指甲蓋下面都充滿了水,是一種頗為危險的病。從手上向臂上發展,發展到一定的程度,就有性命危險。來到301醫院,經李恒進大夫診治,藥到病除,真正是妙手回春。后來又患上了幾種別的病。有一種是前者的發展,改變了地方,改變了形式,長在了右腳上,黑黢黢臟兮兮的一團,大概有一斤多重。我自己看了都惡心。有時候簡直想把右腳砍掉,看你這些丑類到何處去藏身!幸虧老院長牟善初的秘書周大夫不知從哪里弄到了一種平常的藥膏,抹上,立竿見影,臟東西除掉了。為了對付這一堆臟東西,301醫院曾組織過三次專家會診,可見院領導對此事之重視。你想到了死沒有?想到過的,而且不止一次。不這樣也是不可能的。人類是生物的一種,凡是生物,莫不好生而惡死,包括植物在內,一概如此。人們常說:好死不如賴活著。江淹《恨賦》中說:“自古皆有死,莫不飲恨而吞聲。”我基本上也不能脫這個俗。但是,我有我的特殊經歷,因此,我有我的生死觀。我在十年浩劫中,實際上已經死過一次。在《牛棚雜憶》中對此事有詳細的敘述,我在這里不再重復。現在回憶起來,讓我吃驚的是,臨死前心情竟是那樣平靜,那樣和諧。什么“飲恨”,什么“吞聲”,根本不沾邊兒。有了這樣的獨特的經歷,即使再想到死,一點恐懼之感也沒有了。總起來說,我的人生觀是順其自然,有點接近道家。我生平信奉陶淵明的四句詩:“縱浪大化中,不喜亦不懼。應盡便須盡,無復獨多慮。”在這里一個關鍵的字是“應”。誰來決定“應”“不應”呢?一個人自己,除了自殺以外,是無權決定的。因此,我覺得,對個人的生死大事不必過分考慮。我最近又發明了一個公式:無論什么人,不管是男是女,不管是外國人還是中國人,也不管是處在什么年齡階段,同閻王爺都是等距離的。中國有兩句俗話:“閻王叫你三更死,不能留人到五更。”這都說明,人們對自己的生死大事是沒有多少主動權的。但是,只要活著,就要活得像個人樣子。盡量多干一些好事,千萬不要去干壞事。人們對自己的生命也并不是一點主觀能動性都沒有的。人們不都在爭取長壽嗎?在林林總總的民族之林中,中國人是最注重長壽,甚至長生的。在過去幾千年的歷史上,我們創造了很多長壽甚至長生的故事。什么“王子去求仙,丹成入九天。山中方七日,世上幾千年”,這實在沒有什么意義。一些歷史上的皇帝,甚至英明之主,為了爭取長生,“為藥所誤”。唐太宗就是一個好例子。中國古代文人對追求長生有自己的表達方式。蘇東坡詞:“誰道人生無再少?門前流水尚能西。休將白發唱黃雞。”在這里出現“再少”這個詞兒。肉體上的再少,是不可能的,時間不能倒轉的。我的理解是,如果老年人能做出像少年的工作,這就算是“再少”了。我現在算不算是“再少”,我自己不敢說。反正我從來不敢懈怠,從來不倚老賣老。我現在既向后看,回憶過去的90年;也向前看,看到的不是八寶山,而是活過100歲。眼前就有我的好榜樣。上海的巴金,長我7歲;北京的臧克家,長我6歲,都仍然健在。他們的健在給了我信心,給了我勇氣,也給了我靈感。我想同他們競賽,我們都會活到一百多歲的。但是,我并不是為活著而活著。活著不是我的目的,而是我的手段。前輩學人陳翰笙先生,當他100歲時人們為他在人民大會堂祝壽的時候,他眼睛已經失明多年,身體也不見得怎么好。可是,請他講話的時候,他及時句話就是:“我要工作。”全堂為之振奮不已。我覺得,中國人民在過去幾千年的歷史上成就了許多美德,其中一條是“鞠躬盡瘁,死而后已”(出自《三國志?蜀志?諸葛亮傳》)這能代表我們中華民族偉大的一個方面,在幾千年的歷史上起著作用,至今不衰。在歷史上,我們的先人對人生還有一些細致入微而又切中要害的感悟。我舉一個例子。多少年來,社會上流傳著兩句話:不如意事常八九,能與人言無二三。根據我們每一個人的親身體會,這兩句話是沒有錯的。在我們的生活中,在我們的社會交往中,盡管有不少令人愉快的如意的事情,但也不乏不愉快不如意的事情。年年如此,月月如此,天天如此。這個平凡的真理也不是最近才發現的。宋代的偉大詞人辛稼軒就曾寫道:“肘后俄生柳,嘆人生,不如意事,十常八九。”這頗能道出古今人人心中都會有的想法。我們老年人對此更應該加強警惕,因為不如意事有的是人招惹出來的。老年人,由于生理的制約,手和腦都會不太靈光,招惹不如意事的機會會更多一些。我原來的原則是隨遇而安,近來我又提高了一步:知足常樂,能忍自安。境界顯然提高了一步。寫到這里,我想寫一個看來與我的主題無關而實極有關的問題:中西高級知識分子比較研究。所謂高級知識分子,無非是教授、研究員、著名的藝術家——畫家、音樂家、歌唱家、演員等等。這個題目,在過去似乎還沒有人研究過。我個人經過比較長期的思考,覺得其間當然有共性,都是知識分子嘛;但是區別也極大。簡短地說,西方高級知識分子大多數是自了漢,就是只管自己那一畝三分地里的事情,有點像過去中國老農那一種“老婆、孩子、熱炕頭,外加二畝地、一頭牛”的樣子。只要不發生戰爭,他們的工資沒有問題,可以安心治學,因此成果顯著地比我們多。他們也不像我們幾乎天天開會,天天在運動中。我們的高知繼承了中國自古以來知識分子(士)的傳統,家事、國事、天下事,事事關心。中國古代的皇帝們最恨知識分子這種毛病。他們希望士們都能夾起尾巴做人。知識分子偏不聽話,于是在中國歷史上,所謂“文字獄”這種玩意兒就特別多。很多皇帝都搞文字獄。到了清朝,又加上了個民族問題。于是文字獄更特別多。,我還必須談一談服老與不服老的辯證關系。所謂服老,就是,一個老人必須承認客觀現實。自己老了,就要老實承認。過去能做到的事情,現在做不到了,就不要勉強去做。但是,如果完全讓老給嚇住,什么事情都不做,這無異于坐而待斃,是極不可取的行為。人們的主觀能動性的能量是頗為可觀的。真正把主觀能動性發揮出來,就能產生一種不服老的力量。正確處理服老與不服老的關系并不容易,兩者之間的關系有點恍兮惚兮,其中有物。但是,這個物是什么,我卻說不清楚。領悟之妙,在于一心。普天下善男信女們會想出辦法的。我已經寫了不少,為什么寫這樣多呢?因為我感覺到,我們的生活環境和生活條件,日益改善,將來老年人會越來越多。我現在把自己的一點經歷寫了出來,供老人們參考。千言萬語,不過是一句話:我們老年人不要一下子躺在老字上,無所事事,我們的活動天地還是夠大的。有道是:走過獨木橋,跳過火焰山。豪情依然在,含笑頌九三!

了解老先生的一生,來啟迪自己的生活。

包裝,排版,選文皆優。

給我感覺很好,看著就想看!

正版,值得購買!

確實不錯!

很好,有時間多讀書

書不錯,100-50的時候買的

孩子選的書,趁做活動先囤著,空了看。

一直沒有貨,收到到貨通知短信毫不猶豫就下單啦

一直沒有貨,收到到貨通知短信毫不猶豫就下單啦

非常地喜歡

很好,購買了。

書是好書,就是磨損有些嚴重。

書是好書,就是磨損有些嚴重。

物流送貨太慢

物流超快哦

物流超快哦

季羨林的書買了好多,值得收藏

季羨林的書買了好多,值得收藏

讀傳記,也是“問學”的一種方式,借鑒那一代人的思想,發掘他們留下的精神資源