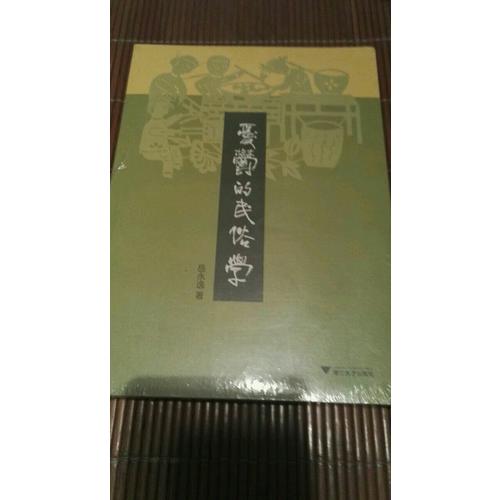

在岳永逸著的《憂郁的民俗學》中舉目四望,學科的紅火、老母的暮年、小我的悲喜、藝術的光暈、民間的段子、鄉土的音聲、節慶的盛大、泰斗的脾氣、詩人的才情交疊纏繞,細細品來,更是別有一番滋味。

這些問題環繞著土地,也環繞著民俗,一起描繪著這個急速奔走的時代。

岳永逸著的《憂郁的民俗學》結合民俗學學科特征、歷史、發展現狀,對"憂郁的民俗學"這則小品中身患抑郁癥的母親病因進行了探析,描述了西南山區一個偏僻小山村的鄉風民俗,也不乏對自我靈魂的拷問。與此同時,它又跳出了個體的束縛,提出很多關涉人存在的基本意義的話題,以此激發讀者對當下生活世界的反思

岳永逸,1972年生,四川劍閣人。法學博士,北京師范大學文學院副教授,主要研究領域為民俗學與文化人類學。著作有《空間、自我與社會:天橋街頭藝人的生成與系譜》(2009),及論文《村落生活中的廟會傳說》等若干篇。

一、急景凋年:民俗學·老母·小我

1.小引

2.小學科的大窘境

3."民俗學,那是干啥的?"

4.文學與史學的民俗學

5.社會科學化的民俗學

6.Folklore Studies:被忽視的漢學家的中國民俗學

7.重點學科:沉重的嘆號

8.豎筷插碗的風波

9.鄉土中國的醫與患

10.日漸文藝化的倒痰

11.母親的家世

12.槐樹地的風水

13."兩頭蛇"的窘境

14.擦肩而過的走陰

15."我的病是你們整出來的!"

16.孝道的吊詭:老無所樂

17.忍辱負重的"非遺"

18.沒了眼睛與嘴唇的土地

二、草根·小劇場·空殼藝術:當代藝術神話的小成與光暈

1.草根相聲的陽謀

2.大、小"劇場"及共復象

3."原小態"藝術的擺渡者

4.被遺忘的賽社和革命劇場

5.神話吹牛皮

三、都市中國的鄉土音聲:守舊的民間敘事

1.陰門陣的當代史

2.園丁與花果蔬菜認同的限度

3.粗俗的背后:老西兒與二姑娘

4.現代性:"都市"民俗學的魔咒

四、大春節觀的確立:從旁觀型春節到參與型春節

1.年味兒濃的難度與高度

2.個體的尊重,人的節日

3.政府與社會的可能性

4.食洋化之:從七夕到春節

五、水窮云起:周作人的脾氣

1.破門的威力

2.剛柔兼濟:作為另類的思想家

3.適興:倔犟的童癡

六、一切堅固的東西都煙消云散了

后記

很好很不錯很好很不錯很好很不錯很好很不錯

現代學科意義上的民俗學的起點是對土地的敬畏,對小我的禮敬。本書就是基于這一視角的一組具有可讀性、思想性的民俗小品。

這個較可以。

買了一批不錯的書 接下來愁的是要抽時間看書哈

買了一批不錯的書 接下來愁的是要抽時間看書哈

這本書真不錯

當當非常好,經常在當當買書,非常贊!當當非常好,經常在當當買書,非常贊!

好喜歡這本書的字體,挺好的,有點點厚,但是一頁紙字體不是很多,看的很舒服

好喜歡這本書的字體,挺好的,有點點厚,但是一頁紙字體不是很多,看的很舒服

質量嗷嗷的好

感覺還不錯

好書,值得一看。

非常好的一本書,思考深刻,值得一讀!!

不錯

好

呼喚發票!

此次包裝過于簡單,內包裝僅一層泡泡塑料紙,5本書竟有有2本封面折頁了!!希望今后當當網無論書的多少都能夠精心包裝!

包裝精美,運送快捷,性價比也高,喜歡。

書剛剛才收到 挺好的 過段時間再看

書剛剛才收到 挺好的 過段時間再看

最滿意的一個排版,準備認真看看

最滿意的一個排版,準備認真看看

題材新穎,值得細讀!

當當尾品圖書質量也很好嘛,謝謝當當。

品質不錯 博大精深 值得收藏

非常好的一本書

非常好的一本書

書是精神食糧,多看點,噠喲好處。。。。。

正版書,挺好的。內容不錯有益充實和提升自己。

別人推薦,真心不錯

民俗學者的自我獨白。

里面不少民俗。和我們這邊民俗差不多。

無論是誰看這本書,相信都會尤其被開篇的《急景凋年》打動。我也是。第一遍看時,簡直不能放手,心砰砰跳個不停,要去上班了還要把書塞進背包,急切地想知道接下來怎樣了,讀赤裸裸的現實比看虛構的小說還扣人心弦。一會兒思緒飛出現實外,覺得老岳的文筆真讓人痛快,思考力給人“運籌帷幄,決勝千里”的感覺,一會兒又為現實中母親的經歷黯然神傷,沒想到岳老師的親切笑臉背后也要承受那么多東西,同時也感慨當代無數”到城里享福“的鄉村爹娘另一面的心情。第二遍再看,速度明顯放慢,一個字都不想錯過,就連民俗學學術史的梳理都那么精彩(我看書太少了,當年導師讓我…

民俗學新銳的作品,筆調老道而流暢,思想深刻。小書中蘊含著大的關懷。

最喜歡的就是老祖宗留下來的傳統文化,民俗信仰,這是我們炎黃子孫的文化之根,是無論走到哪兒都抹不掉的烙印。近年來,隨著經濟的發展,外來文化的入侵與交融,很多古舊的民俗慢慢被這個社會遺棄,很多民俗玩意兒也被請進了博物館,我們的后代也只能聽講解員一點點的講解曾經存活在我們生活里的民俗了。這本書了作者表達了這種惆悵與擔憂,只希望這樣的趨勢慢慢反轉,讓我們祖先的民俗一代代的薪火相傳。

民俗文化,一直為我喜歡,也是中華民族的根脈之一

岳永逸這本《憂郁的民俗學》,寫了一些中國民俗的發展與現狀,值得一看

贛南師范大學的穆老師推薦了,這次打折才買下。瀏覽了下,是能讀的進去的書,有人間煙火味。

贛南師范大學的穆老師推薦了,這次打折才買下。瀏覽了下,是能讀的進去的書,有人間煙火味。

封面設計簡約有韻致,個人很喜歡。書籍內容還未看,書籍全新,品相還不錯~

封面設計簡約有韻致,個人很喜歡。書籍內容還未看,書籍全新,品相還不錯~

學界對在大陸弟子眾多,影響深遠的鐘敬文尚且如是,對楊堃、婁子匡、黃石、江紹原、楊成志等這些很早就致力于民俗學社會科學化的先賢的研究也自然就付之闕如、寥寥無幾了,更不用提對主要是用英語寫作民俗學論文后來專治史學、南亞研究的趙衛邦的研究了。 這與日本民俗學界代際交替的類似時期的情景大相徑庭。在“日本民俗學之父”柳田國男(1875—1962)仙逝之后,也即“后柳田時代”,福田亞細男(1941—)等學者迅速批判性地繼承了“柳田民俗學”的遺產,使“后柳田”時期的日本民俗學穩步向前,虎背熊腰地與日本社會學、人類學、歷史學等學科對話,夯實了日本民俗學的“國學”…

學界對在大陸弟子眾多,影響深遠的鐘敬文尚且如是,對楊堃、婁子匡、黃石、江紹原、楊成志等這些很早就致力于民俗學社會科學化的先賢的研究也自然就付之闕如、寥寥無幾了,更不用提對主要是用英語寫作民俗學論文后來專治史學、南亞研究的趙衛邦的研究了。 這與日本民俗學界代際交替的類似時期的情景大相徑庭。在“日本民俗學之父”柳田國男(1875—1962)仙逝之后,也即“后柳田時代”,福田亞細男(1941—)等學者迅速批判性地繼承了“柳田民俗學”的遺產,使“后柳田”時期的日本民俗學穩步向前,虎背熊腰地與日本社會學、人類學、歷史學等學科對話,夯實了日本民俗學的“國學”…