大隱于市的美食,散落江湖的佳肴,東奔西走,只為吃口熱乎的;

一個人的飯館,每個人的珍珠翡翠白玉湯,南來北往,至味只在人與人之間。

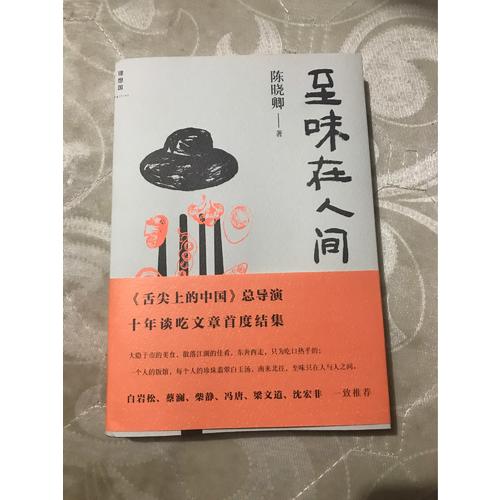

《舌尖上的中國》總導演,十年談吃文章首度結集。在《舌尖上的中國》火遍全國之后,總導演陳曉卿的名字也漸漸為人熟知,半是作為廣受尊重的紀錄片導演,半是作為酷愛美食的吃貨。早在十余年前,陳曉卿已開始在報刊寫作美食專欄,記錄他念念不忘的家鄉味道,在江湖偶遇的人間至味。《至味在人間》此書即為他十年專欄文章的精選結集。

美食文章滿溢人間煙火氣。既不高冷,也絕非小清新,陳曉卿的美食文章獨具特色,喜歡鉆研街邊巷尾小館子的獨門看家菜,喜歡跋山涉水跟著朋友品嘗各路不上臺面的特色江湖菜。其實,對于他而言,吃什么、在哪里吃這些問題遠不如“和誰吃”來得重要。所以,作者在不同場合,多次理直氣壯地說:“其實,世界上吃的永遠是人。”

超級吃貨的良心餐館榜。作為名聲在外的“掃街嘴”,陳曉卿儲存了海量的特色餐館名錄,趁此次出書機會,作者整理出書中涉及的全部餐廳,在大眾點評上形成榜單,掃一掃隨書所附的二維碼,即可一網打盡陳曉卿的私房菜館。

陳曉卿

紀錄片制作者,美食專欄作家。

1965年生于安徽靈璧,1989年畢業于北京廣播學院(現名中國傳媒大學)后,入職中央電視臺工作至今。1991年開始拍攝和制作紀錄片,作品有《遠在北京的家》《龍脊》《百年中國》《一個時代的側影》《甲子》等。

2012年,領銜制作美食紀錄片《舌尖上的中國》,在央視首播后引起廣泛關注,后陸續在臺灣、香港以及新加坡等地播出,影響遍及海內外,成為年度話題。

因對各種食物不加挑剔的熱愛,且熱衷搜尋平民美食,朋友戲稱為“掃街嘴”,十余年前開始在報刊寫作美食文章,《至味在人間》一書即此前文章的首度精選結集。

代序舌尖上的假想敵/沈宏非

輯一每個人的珍珠翡翠白玉湯

一壇醬,四十年

葷腥的妄念

一切不能拌飯的菜都是耍流氓

魔蛋

一碗湯的鄉愁

父母大人的飲食偏好

豆腐干文章

年夜飯之味

每個人的珍珠翡翠白玉湯

薺菜花

彎腰青

好的早餐

輯二一個人的面館

寒夜覓食

一個人的面館

大隱于市

文藝下酒菜

風生水起

面瓜

白塔寺涮肉群落

京西無日餐

潛伏菜

一道菜主義

面的街

周瑜小館黃蓋客

白菜苔紅菜苔

輯三至味在江湖

面,不能承受之小

特色菜口味菜

不足為外人道也

紅唇添香

油然而生的幸福

貼一身五湖四海的膘

數來堡

至味在江湖

猶抱琵琶蝦遮面

螺螄殼里的道場

看得見飛機的餐館

花生的豆蔻年華

于勒叔叔的生蠔

輯四吃口熱乎的

兒行千里

鹵煮的細節

吃口熱乎的

睹食物思人

相濡以火鍋

慢慢地陪著你吃

那些笑臉

除了蛋,我們來認識一下母雞

輯五留住手藝

不時尚飲食

留住手藝

三里河東三里河西

年代標志菜

臺北一條街

不一樣的懷舊

干癟味蕾記憶

田螺往事

那條憤世嫉俗的魚

他鄉滋味

的吳江路

輯六吮指之歡

一人分飾兩角

挑剔的幸福與煩惱

人間煙火

和哪位明星吃飯?

平民食物的背影

從此站起來了

吮指之歡

請杜拉拉吃點什么?

菜系話語權

買菜單

食物的分貝

后記

吃口熱乎的

我的朋友老六是個話癆。每次老男人局喝酒,他講的話都在一萬五千字以上,這也是他編輯《讀庫》的入門級投稿標準。

前一陣兒,一位朋友邀請老男人們去喝酒,飯店很大,十幾個包間,主人還專門挑了較大的一間,以示我們是座上賓。一張能坐十六個人的大桌,裝了我們不到十個人,轉盤桌子中間還擺了一座鮮花垛,莊重得緊。那天的飯菜都很地道可口,服務也溫馨有加,可老六就是打不起精神,話少得可憐,酒也喝得彬彬有禮,總之和平時判若兩人。

回去的路上,我試探地問:“是不是有什么心事,最近?”“沒有啊!”老六一臉無辜。我接著問他為什么飯桌上如此沉默寡言,他把招牌眉毛擰了半天,回答說:“像今天這樣的場合,對我來說,顯然太不適應了,咱們窮哥兒幾個一落座,你丫立刻掩映在鮮花叢中,不知道為什么,我特沖動地想跟你說客氣話。哦,天哪……”

按照大眾傳播學的說法,兩個人面對面的正常交流,應該在一百五十公分以內,這種距離被確認為是安全的,大于這個距離被稱作社交距離,它的私密性就大大減少了。所以,在電視里經常看到那些貌似掏心窩子的訪談,主持人和被采訪者相聚一丈多遠,我說這根本不是交流,更像是審問。吃飯,也是這樣。如果哥兒幾個鬧酒的聚會都弄成國慶招待會那樣子,兩個人想說點什么,恨不能靠手機短信完成,這就扯了。所以,那天臨別的時候,老六異常鄭重地說:“咱們哪,趕明兒還是吃點熱乎的吧。”老六說的熱乎,是指那種親密無間的人挨人,類似家庭聚會的熱絡。

在日常生活里,桌距,或者說桌子的直徑甚至可以改變任何人之間的關系,桌距的長短和人之間的親近程度是成反比的。當然,“吃口熱乎的”還有另外一層含義。作家阿城老師是個極挑嘴的人,這種挑剔不僅體現在對廚師水平的考較上,他還特別強調一種叫“鑊氣”的東西。鑊氣說起來有點玄幻,大體是指端到桌子上的菜的熱乎程度。這是對“吃口熱乎的”另外一種追求。

關于鑊氣,阿城有一套系列理論,首先從鼎鍋發明的歷史淵源說起。憑我的記憶,他是這樣解釋的:中國人發明火鍋、炒菜鍋之前,這東西首先用于祭祀,里面烹飪的食物冒出的騰騰熱氣是希望祖先感知的。熱氣還分層,最靠近鍋邊的層面由活人享用,而靠遠端的熱氣以及“熱氣冷卻后幻化的信息”,是專供在天之靈的。也就是說,如果你離烹飪的器皿太遠,您就把自己當成祖先了。

據阿城說,早先北京的大戶人家不講究下館子,有頭有臉的人講究請名廚到家做。廚師一進門,先要問請客的地方在哪間屋,然后一定要選離那間屋最近一間做廚房。這樣,才能確保鑊氣不散,離得太遠了,鑊氣就沒了。按照阿城老師的理論,鑊氣是菜肴的靈魂所在。“現在很多大飯店,飯菜從廚房到餐桌要走幾個樓層,一里多地,到了客人的眼前,面目已經冷峻猙獰,拒人千里之外,這就是鑊氣散沒了,沒魂兒了。”阿城說,“就像涮鍋子,總不能我涮得了,放盤子里,再端您家去,這不像話。”

并不是所有人都贊成阿城的分析,美食家娜斯就舉例說:“西方人也喜歡剛出爐的面包,但他們并沒有祖先崇拜啊?”但是在平時的實踐上,我更愿意同意阿老這套說法。用他的理論就很容易解釋,為什么一家號稱國際餐飲品牌的臺灣包子鋪的包子,怎么吃,都沒有江南或是巴蜀的路邊小店可口,后者離鍋灶近,熱氣旺―幾乎是圍著爐子吃,那鑊氣得多盛啊!

我非常喜歡的一間小館子叫翠清,做湘菜的。連廚房加一起不到一百五十平米的小店,每天顧客盈門,好多年都是如此。服務員穿梭于擁擠的座位和排隊的客人中間,大聲喊著“小心燙”。不一會兒,菜便一道道“咣咣咣”粗獷地擺到了桌上,吃的時候甚至還燙嘴。前兩年,翠清做大了,開了一間上檔次的分店,營業面積比原先大了好幾倍,裝修精致許多,菜價也沒有太大變化。我有一個叫梅子的美女同事,精通烹飪和吃喝。有次在老翠清排隊實在絕望了,我帶她去了新開的分店。沒吃到一半,她就不停說,菜沒有老店的好。我提醒她,會不會有心理和感情的因素,她決絕地說:“肯定沒有。不說材料和廚藝,首先,這兒就少了老翠清的那股熱乎勁兒……”這又一個講究“鑊氣”的主兒!梅子甚至把菜剛出鍋和女孩子的青春相提并論:“韶華易逝,菜又何嘗不是這樣?”

我承認她的感受比我細膩和。確實,平時如果不是和特“講究”的人一起吃的話,我寧愿排隊,也要選擇老翠清。而這種偏好,不能不說“鑊氣”在其中發揮了非常重要的作用,畢竟熱菜熱飯熱心腸,這是一種美好的感受。講究“鑊氣”,說白了就是品嘗菜肴近期鮮出爐的那一剎的芳澤。菜沒了這個新鮮勁兒之后,再和它親近―打一個不太恰當的比方―就像靠在你肩頭的女孩,心里一直想著前男友……

嗯,想到“鑊氣”,想到“桌距”,盤算著自己手機里存著的幾十家小飯館名錄,改天,還得叫著老哥兒幾個,滿滿登登坐一小桌,“吃口熱乎的”,咱們!

一個人的面館

府右街,緊挨著偉大首都怦怦直跳的心臟。在這條街北口的把角,有家快餐廳,名字叫“延吉餐廳分號”,這是我最喜歡的飯館,說起來你不信,粗略算一下,我去過這里不下千次!真的。

關于這家餐廳,我甚至清晰地記得和它的及時次相逢。那是1982年,我的一個同學,北京妞兒,要讓我明白他們北京“興”吃什么,于是帶著我到了這家人山人海的飯館。先買券,三兩朝鮮冷面,定價兩毛一分(同等級別的一碗現在已經是人民幣十二元)。之后排了二十分鐘隊,一點兒不夸張,二十分鐘,隊兩邊都是站在那里端著六寸大碗,以很高的分貝吸溜面和咕嘟咕嘟喝湯的顧客。我當時心想,靠,這東西在北京還真是“興”啊。

關于朝鮮冷面的知識都是后來知道的,延吉餐廳的這種面在東北叫黑冷面,用面粉、淀粉加蕎麥面混合在一起壓制,湯是用蔥、姜加醬油外帶蘋果、梨的汁水一起調成。面出鍋先過涼水,再倒入湯,加白醋食用。及時次吃冷面,我的北京同學急迫地挑動著眉毛等待我的評價。及時口,首先感到的是濃烈的生醬油味,緊接著是泡菜的臭味和白醋的酸味,這味道太古怪了,我甚至沒有吃完一碗面。但我沒好意思說難吃,只是扭捏地說,哎呀,還真有點不習慣。

離開飯館的時候,下意識認為再不會光顧,但當時是窮學生,又是學攝影的,經常在故宮北海什剎海附近轉悠拍作業,延吉冷面低廉的價格讓我沒多久便再次成為它的顧客。接著又有了第三次。而且,這種面放上特制的辣醬,非常刺激、開胃,以至于后來拿著學校發的公交月票,無論去哪兒拍照片,都把午飯定到了這里。要三兩面,再要一扎生啤酒,先把啤酒倒進五百毫升的軍用水壺里,當晚飯和水,喝掉剩下的半升啤酒,再把面吃完。蕎面扛時候啊,一下午都不餓。趕上父母寄生活費,就中午和晚上都在這兒,還可以多要一瓶北冰洋汽水。

古時候,男女結婚,好多人之前根本沒見過面,但也不乏和諧恩愛的例證。我和延吉冷面就像這樣,從不接受到習慣,變成無法舍棄。最多的時候,我有連續五天冷面的記錄,一個星期沒吃,想想就要流口水―冷面就這樣成了我生活的一部分。和很多人感受不同,我認為吃冷面好的季節并不是夏天,最過癮的,是隆冬,好是下雪的晚上。吃完冷面回學校,一陣小風吹過,自己不由打一個哆嗦:那種顫抖不僅來自寒冷,也來自于口腔被辣椒灼痛催生的迷幻―那是一種一跳一跳的辣,帶有一點輕微的自虐的快感。坐109路,我會high到東大橋,趕上112,我能high到十里堡。

延吉餐廳最多的時候有三個分店,總店在西四北大街,據說那兒的面比較正宗,可是我總覺得西四沒有府右街這家分號好吃,除非趕上這里裝修,否則我絕不光顧總店―這說明味覺的先入為主有多嚴重。那時候,我已經在西三環附近上班,經常中午打一輛面的,來回二十元錢,到府右街吃三元錢的面。這是一種什么樣的精神?

后來有次出差,從延邊到渾江到丹東,一路上都是朝鮮族聚居的地方,吃得美,酒喝得也浩蕩。每頓飯,主人征求關于主食的意見,我都會毫不猶豫地說,冷面!可是吃到嘴里,無論如何都沒有辦法和府右街那家相比。有一次我甚至脫口而出:“你們冷面好像有點兒不正宗哦。”說完自知失言,但心里的確是這么想的。回北京,機場大巴一到西單,直接109,背著一肩膀的行李,端一碗冷面,迎著風,站在馬路邊,不過三分鐘,解饞。

這幾年經常喝酒,每次酒醉,第二天最想的就是那種筋道的面條。盡管它不容易消化,但就是那么怪,一碗冷面下肚,本來翻江倒海的胃立刻就能平靜下來。坐在餐廳里,想想這么多年了,看著這家小鋪變成了兩層小樓,看著飯館的名字前面加上了餐飲集團的名字,甚至見證過這里的一位服務員從相親到結婚的過程……它承載我到北京之后非常多的人生經歷和記憶瞬間。我也動筆寫過,一萬字都沒結束,因為那已經不是一篇關于吃的文章,這家飯館對于我,也不是簡單地用餐廳二字就能概括的。

非常不幸,不知道從什么時候開始,我開始混飲食圈,寫專欄介紹飯館,偶爾甚至被喚作美食家。但酷愛冷面這件事,我從來諱莫如深。這里有過一個教訓。某年,和關系好的一位同事把冷面吹得天花亂墜。終于有24小時,約上她,我又幫著放辣椒,又幫著倒白醋的,忙活了好一陣,挑動著眉毛就等她贊嘆的尖叫……這位同事特有風度,不動聲色地把面吃了一半,然后輕輕地將筷子擺在了碗上,微笑著對我說:“哎,我真想知道,人要犯多大的錯誤才給吃這么難吃的東西?!”

這就是所謂的“我之蜜糖你之砒霜”吧。在生活里,我經常推薦朋友們去各種各樣的餐廳品嘗美食,但只有延吉餐廳分號是屬于我個人的,最多,也只能和最親近的人分享。記得不止一次,看到我心情不好,兒子跑過來,主動說:“爸,要不咱們去吃冷面吧?”他乖巧的樣子讓我不覺心下一暖:其實,個人的飲食偏好,盡管像胎記一樣私密,但至親永遠知道它在哪里。

我一直覺得陳曉卿的美食文章比他導演的美食紀錄片更好看,因為一個紀錄片由于各種原因很難讓他按自己的意愿來,但文章卻可以由他任性地掌控,雖然信馬由韁,卻原汁原味原生態。原來陳曉卿可以更有才!――白巖松

陳曉卿是我相信得過的美食家。――蔡瀾

是的,好吃的是人。曉卿既是喜好吃的人,又是能讓任何一個飯局變得好吃起來的人。從這個角度講,曉卿是好吃的人。――馮唐

吃喝有道,寫字有氣。各人筆下有各人的氣,這個不服不行。論寫吃,有人霸氣側漏,有人鑊氣狂噴,有人傻氣直冒,有人酸氣逼人,陳曉卿的氣,是地氣。陳曉卿的地氣,不是從地里冒出來然后被他一彎腰接住,而是醞釀于丹田,厚積于舌根,薄發于舌尖,逆向地深入泥土,深入地表,深入人心。――沈宏非

知道陳曉卿是從舌尖上的中國知道的,所以也了解這書

知道陳曉卿是從舌尖上的中國知道的,所以也了解這書

喜歡陳曉卿聊天的風格,真是個會講故事的人。買的兩本都是彩頁,看得人流口水。

看《圓桌派》喜歡上了曉卿老師,每次聽他講吃的就覺得太好了,曉卿老師真的是光芒萬丈!!!

美食作家筆下的故事,滋味在人間!很好!也很喜歡陳老師的《舌尖》系列!期待更多的作品!

喜歡紙質好的書,喜歡關于吃的,沒錯,我就是一個吃貨!

因為喜歡舌尖上的中國買的這本書,真的好看,把吃寫到這個境界確實厲害。

太喜歡陳曉卿老師一邊聊天一邊咽口水了哈哈哈哈哈書也寫得不錯,都是小故事,很適合我這種不愁減肥的人士

太贊了(?????)? ??喜歡陳曉卿老師對美食的那股熱愛之情!

舌尖上的中國總導演陳曉卿的文字,讀起來也能感受到人間美味的誘惑力。

人生大事,民以食為天,至味之道,人間大道。萬事觸類旁通,人間有真味。

陳曉卿老師在紀錄片和吃這兩方面都是大家,喜歡他的文字風格。

陳曉卿老師在紀錄片和吃這兩方面都是大家,喜歡他的文字風格。

我是個吃貨,對美食難以抗拒,陳曉卿的故事真的非常的有味道,懷念,情懷,不知經年以后,我們還會不會吃到那樣的食物~

至味在人間青最好的早餐輯二 一M個人的面館寒夜覓食一個人的面館大隱于市文藝下酒

圓桌派里迷上了風趣幽默的陳曉卿,他總是溫文爾雅,娓娓道來,包袱抖得滿堂彩。而且學識淵博。超級喜歡他!愛屋及烏,他的書一定會非常好看!

這個不用多說了,愛吃的人沒有不喜歡的吧,看了書,發現我吃的太少,上了秤,發現吃得很多,矛盾中

這本書是一群吃貨朋友都推薦的,吃文化在中國真的是分分鐘都離不開的事情,吃已經不僅僅是果腹那么簡單了,要吃的開心吃的美味

奔著一個高端吃貨的目標而去,美食與故事,味道和人生。希望從這本書一窺究竟,作為用紀錄片已經證明過自己的人,而且本書口碑也極佳,想必帶給我的是很不錯的體驗吧。再次想問:活動期間好多想買的書都斷貨,這是什么原因?活動已結束又都有貨,這又因為啥?親愛的當當,明年活動能否別醬紫干?

這本散文集是紀錄片《舌尖上的中國》總導演陳曉卿的作品,描摹各地美食,字里行間蘊含著作者對故鄉、友情、親情的回憶和對生活百味的感悟,充滿了濃濃的煙火氣息和對生活的熱愛之情。

舌尖上中國導演的作品,對美食肯定有足量的心得。陳曉卿的文字幽默平實,讀來像聽一位大叔給你講他這些年的人生經歷,卻不枯燥。從書中可以了解到很多美食店面,可以去吃!

美食與文字絕倫的融匯,連我這個對吃沒啥興趣的人都覺得這30年白活了,好書,買晚了!人生一定要讀的一本書,因為吃真的是一門學問

食物不僅為了果腹,它還滿足著人的視覺享受,味覺享受,視覺享受,它也承載著親情、友情,故鄉的食物、童年的飲食對一個人成年后的口味影響深遠。此書值得反復品味,滋味醇厚。

真的是醉了,說1月29號會送達,2月6號才到。說是春節物流有滯后,那就不要說幾號幾號能送達嘛!這不是哄人么?

呵呵,是沖著吃來的,著實體驗了一把掃街嘴的好,滿世界的游蕩,或許能打劫自己的只是胡同小巷里的那一份濃香撲鼻的牛肉面,不過對里面的朝鮮冷面印象很深,去北京的話一定要一試,挑戰下自己~

陳曉卿作品。能拍出“舌尖”的人,小文寫的也是不錯的。用美食引發人心里最為原始的共鳴。且在美味中夾雜著機巧的小段子,看的樂不可支,翻開了,就停不下來。一氣看完,心里腹內都挺安逸。是一本翻看起來就很舒服的書。

我是通過舌尖上的中國第一部和第二部了解的陳曉卿,感覺拍的很不錯,更知道陳曉卿是一個資深的美食愛好者,所以對他的書更想閱讀一番,感覺寫的很不錯,沒想到紀錄片的導演的文筆也是如此之好。

這是一本讀來有趣輕松又令人口水直流的書。知道陳曉卿,還是得歸功于紅透全國的《舌尖上的中國》。書中的文字,接地氣,不裝逼,有情懷。濃濃的人間煙火氣撲面而來。食物經過胃通向心靈,一種味道就是一種記憶。喜歡他筆下食物的氣息,食物背后的故事與感情。

非常接地氣的書,幽默的隨筆,本來是給我買的書,兒子先拿去看了,喜歡的不得了,已經看了好幾遍,每天上學還裝在書包,還特意包了書皮,好多片段都能背下來了,還找來作者的資料,看看作者長什么樣。兒子十一歲,是個吃貨。已經計劃著帶上這本書去北京。

《舌尖上的中國》在全國播映之后,在世界華人范圍掀起了一個理直氣壯大肆去吃的高潮。一年前,我受該片總導演陳曉卿啟發,開了檔“回家吃飯”的節目。陳老師又忙里偷閑,把這些年寫的吃的文章出了一本《至味在人間》,這是他舌尖上的痕跡。