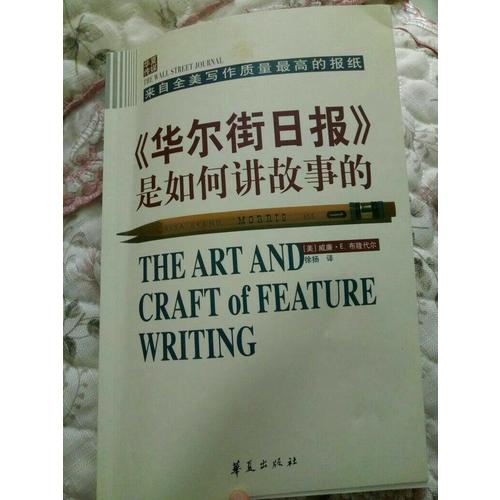

這本書解釋了《華爾街日報》為什么產生了那么多令人驚嘆的報道。

如果你是一個記者——這本書的前身是《華爾街日報》的內部講座,專門培訓那些為《華爾街日報》頭版提供特稿的記者。它告訴新聞記者們一件事情,就是如何用高品質的報道吸引讀者的注意力,并讓這種注意力一直保持下去!

如果你雖不是記者,但會時常用到寫作——這本書會讓你明白,到底是哪些元素讓你聽寫的東西從本質上變得有趣和吸引人!

所有被稱為偉大的故事,都來自偉大的創意,幾乎在所有偉大的故事創意中,都有一種人性的展示。

[美]威廉·E.布隆代爾,《華爾街日報》的博學頭版撰稿人,曾獲得邁克·博格新聞獎、萊伊霍華德公共服務獎以及美國報紙編輯協會頒發的無期限特稿作品杰出寫作獎。

一個腦袋空空的記者,總會用閃閃放光的眼睛窺視向他走來的編輯。編輯把一個故事想法擺在他面前,盡管這個想法很糟糕,記者也得老老實實去做,誰叫他拿不出更好的呢?滿心愧疚的他已經失去了據理力爭的力量。他只能把自己拖出辦公室,去尋找一個連他自己都不知道是否存在的宏偉目標。結局當然可想而知。

如果一個特稿記者沒有兩、三個寫作方案在腦海里醞釀的話,他的工作就很不到位。記者是新聞事件的直接接觸者,擔負起創作構思重任的應該是他,而不是他的編輯。然而事實卻正好相反。有些記者的腦海里,總是只有草草形成的想法,這些想法往往在采訪和寫作的初期就已經灰飛煙滅了,還有些記者甚至習慣了"腹中空空,求思若渴,,的生活,總是等著別人來提供材料。這些記者哪怕花費了巨大的力氣,寫出的故事卻往往無足輕重,甚至一錢不值。要不了多久,他們就成了北京的填鴨,只能依靠編輯"喂食"來完成工作。他們已經失去了新聞寫作中最重要的創作能力,他們的工作當然也就毫無樂趣可言。

在創作構思的過程中,形象的想象會有很大幫助,如果我們的記者不幸正好缺乏這種想象,我們也無能為力。但是通常的情況是,記者的問題并不是先天不足,而是一些可以彌補的錯誤。比如,他沒有進行足夠的思考或閱讀,或者他沒有找到正確的采訪對象。如果用一個心理學的詞語來形容,這種記者實際上患有新聞的"感覺剝奪"。也就是說,他們對于新聞的感覺麻木,敏感度不夠,或者說他沒有接觸到足夠的新聞信息。

"垃圾!"不論是《時代》(Time)、《新聞周刊》(New sweek)、《紐約時報》(New York Times)這樣的全國刊物,還是地方報紙,或是《福布斯》(Forbes)、《商業周刊》(Business Week)以及其他類型的行業刊物(如果記者正好是負責報道某一行業的記者),我們的記者對這些刊物總是充滿責備,嗤之以鼻。當他們無暇關注這些雜志報紙的時候,他們在干什么呢?采訪,采訪很多很多人,他們的名片夾內裝滿了人名。他們還有別的工作要做嗎?

還有很多。

獲得好故事有哪些渠道?

靠閱讀"竊取"思想廣泛閱讀。除了少數一些能夠隨時隨地發掘故事的天才外,其他人要想做到思如泉涌、提筆成章,就必須成為一位如饑似渴的廣泛閱讀者。僅僅翻閱一些高發行量的大眾報刊是遠遠不夠的。這些報刊的內容雖然能夠讓一名記者緊跟事件發展,在競爭中不至于落伍,但是這些報刊對故事的報道往往已經相當成功,記者根據這樣的報道進行再創作的機會已經很小,很難再寫出能夠與之媲美的報道。

在這種情況下,記者可以期待的好情況就是,一個故事已經成形,但還不完整,需要進一步雕琢,去粗存精;或者他能從其他人故事報道的主線中發掘出一個與眾不同的第二視角。不過,那些總是希望在現成的故事上進行二度加工的記者,很可能會夸大事實,制造錯誤的跡象來體現故事的重要性。不過編輯可不是吃干飯的,即便他們真的很愚蠢,絕大多數讀者也不是傻瓜,是真是假,他們一眼就能看出來。

只有一個解決辦法,那就是你的選題要廣泛。你的選題不但是自己感興趣的,還應該是涉及面很廣但又缺乏報道的。此外找到與選題相關的出版物,進行大量閱讀,包括專業期刊、行業通訊、學術刊物、智囊團和基金會的報告、一級政府機構的信息。這些都應該在你的閱讀范圍之內。

這樣的閱讀可能是令人痛苦的,很可能大量的內容都枯燥無味、沒有用處。但這樣的出版物不是新聞媒體的競爭者,也就是說,我們可以從它們的內容中竊取思想而不受懲罰。不僅如此,這些出版物所發表的近期進展和原創思想,往往都要先于大眾媒介。

……

一下子在當當自營買了一千多元的書,是因為相信當當網,以往購書都很愉快,書的質量也好,極力推薦,書已到,已全部開封上柜,超滿意的一次購書,下次工作室還來買。

一下子在當當自營買了一千多元的書,是因為相信當當網,以往購書都很愉快,書的質量也好,極力推薦,書已到,已全部開封上柜,超滿意的一次購書,下次工作室還來買。

作為一用即棄的產品,十分強調時效性的新聞報道總是經不起時間的打磨,很多時候都是“天天新聞天天新,這天過完無蹤影”。然而,《華爾街日報》卻告訴我們,新聞也可以很好讀,新聞也可以很耐讀,關鍵是有沒有“故事性”。書中總結的技巧對于新聞寫作者都是很有幫助的~~~

很早之前就聽說過這本書,可是一直沒有看過。 最近轉崗做記者,發現自己雖然浸淫這行多年,可是沒有扎扎實實的做采訪寫報道,遠觀和近作原來完全是兩碼事。 把這本書買回來,慢慢看下去,才知道自己欠缺了多少。 才看了一遍,準備一遍一遍的看下去,直到自己能夠完全體會。

本書的描述非常抓人要求,作者拋出的概念能有非常有趣的故事進行驗證,把讀者帶入到故事情景中,遠比某些掛著教人如何寫作的書更適合閱讀學習

本書的描述非常抓人要求,作者拋出的概念能有非常有趣的故事進行驗證,把讀者帶入到故事情景中,遠比某些掛著教人如何寫作的書更適合閱讀學習

書不錯,很喜歡,當當一直挺好的。但我想說說這次的快遞,從成都發貨兩天就能到,可是好幾天沒收到,后來查了一下,快遞到我們這以后,配送竟然耽誤了兩天!!!沒有當天配送!!!還是當當的客服幫我催的,我真是服了!

我總共花了一個星期的世界讀完這本書,然后把其中的一些概括性理論運用到自己寫作短篇的人物采訪故事之中。我尤其發現,對于寫人物采訪及寫以人物為中心的劇本,這本書都起到入門指導和啟發性的作用。

這是一本好書,作為一個剛入行或者準備入行的小記者而言,讀書能學到很多東西,作為一個小記者,最容易做到的就是把新聞當作故事來講,最難做到是怎樣讓這個故事吸引人,這本書就是很好的拋磚引玉之作!~

受益匪淺的一本書。可以幫助人理清特稿采訪和寫作的思路,以前寫稿子都是跟著感覺和經驗走,這本書結合實際例子指出了很多把故事講好需要注意的原則和方法,尤其是對優秀稿件的分析,對以后的學習有很大的幫助。

很經典的一本書。可以幫助人理清采訪和寫作的思路,該書結合實際例子指出了很多把故事講好需要注意的原則和方法,尤其是對優秀稿件的分析更是鞭辟入里,讀后讓人深受啟迪。。

所有在中國學新聞的,干新聞的,都應該知道和了解這本書。現在我們很多報紙不會說人話、寫人事,這其實不完全是體制的問題,華爾街日報不僅告訴我們怎么去寫好新聞、寫好故事,更重要的是新聞人怎么對待自己專業的一種態度。

現在國內的幾大財經類報紙,包括21世紀經濟報道、經濟觀察報、第一財經日報等,很多文章都是用“華爾街日報體”。開頭講故事的方式的確能吸引讀者,但怎么講故事,怎么安排文章結構,怎么“抖包袱”,讓讀者獲得閱讀快感,則需要記者和編輯日積月累的寫作歷練。

受益匪淺的一本書。可以幫助人理清特稿采訪和寫作的思路,以前寫稿子都是跟著感覺和經驗走,這本書結合實際例子指出了很多把故事講好需要注意的原則和方法,尤其是對優秀稿件的分析。

前言 有一句話說得好:優秀的寫作從來都是痛苦的產物。如果你沒有受傷,你就沒有盡力。不過這種痛苦應該是有回報的,這種回報就是創作完成后,從一篇成功作品中產生的深切滿足感。令人遺憾的是,許多作者體會到了痛苦,卻很少得到這種滿足。

才開始讀這書。由于專業需要,這本書在推薦書目之內。這本書對記者是比較有用的,通過閱讀和體會書中的故事,會讓我們知曉怎么樣的故事才比較吸引讀者眼球,同時,那些故事必定是高質量的。而且,就算不是記者,也會對你的寫作有幫助。

如果你雖不是記者,但會時常用到寫作——這本書會讓你明白,到底是哪些元素讓你聽寫的東西從本質上變得有趣和吸引人!

這是一本超實用超意外的新聞手冊,其中很多內容即使是對于長期從事新聞工作的記者編輯來說都是帶有啟發性和實戰指導性的東西。新聞在西方世界里已經簡化為簡訊和新聞特稿兩個體裁。本書是華爾街日報如何寫特稿的內部培訓實戰材料,比起國內任何一本板起面孔說教的新聞理論和實踐書來說,都是一本好看、深刻、使用、啟發和創新的書。在這本書里,除了新聞的真實性意外,你會發現新聞和小說合流,使新聞一下子成為了可讀、愛讀的好東西。難怪國外的報紙會有如此經久不衰的魅力,難怪中國某些報紙擔憂一旦國外報紙落地本土,本土許多報紙都要倒閉。原因在于理論、實踐的…