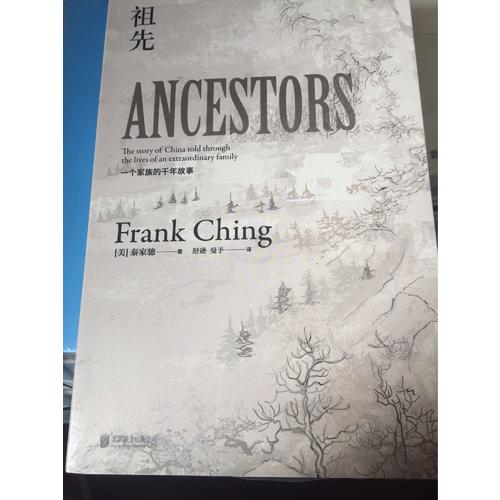

本書敘述了秦氏家族自宋代到現代900多年間,歷代知名成員的生平及該族的興衰往事。書中所載的秦氏先世,既有達官貴人、忠臣孝子,也有學士才子、隱逸名流,如蘇門四學士之一、北宋婉約派代表詞人秦觀,明朝兩京五部尚書秦金。此書既是秦氏若干祖先的簡略傳記,也是中國近千年變遷與發展的縮影,涉及政治、軍事、法律、經濟、文化和社會風俗等諸多方面,具有極高的知識性、文學價值與歷史意義。

本書作者秦家驄從他的33 世祖、出生在1049 年的秦觀開始,敘述秦家歷代祖先的生平,一直寫到1959 年他父親去世。同時,以秦氏先祖的個人命運為線索,串聯起這九百多年間家族的變遷和國家的興衰。既是一部雋永有趣的家族小歷史,又是一部恢弘壯闊的中國大歷史。

除了大量歷史事件,本書還涉及中國古代至近現代的政治、軍事、法律、經濟、文化、習俗的諸多方面,包括官制、兵制、賦稅、科考、詩詞、戲曲、服飾、建筑、婚喪,乃至扶乩、測字之事。具有極高的知識性、趣味性與歷史意義。

此次重版的中文簡體版不僅核實、補充、修訂了相關史料,重新梳理了譯文,還提供了32頁近60張圖片。此外,為了降低讀者閱讀上的困難,本書對文言文字詞、典故和相關歷史事件的背景等做了注釋。

秦家驄(Frank Ching),1940年12月13日生于香港,后移民美國。畢業于紐約福特漢姆大學英國文學系,后入紐約大學哲學研究所就讀。1970年入哥倫比亞大學東亞研究所學習。20世紀60年代末至70年代初,他在《紐約時報》國外新聞部任中國地區專家。1979年,受《華爾街日報》派遣,在北京建立辦事處,成為最早一批報道新中國的美國記者之一。1983年,他辭去職務,從事家族史寫作,歷時五年完成。現居于香港。

簡 目

出版前

第二十四章我的祖父:知縣秦國均

兼祧本宗,捐貲入仕

在秦緗業修輯的宗譜里,有關于我祖父的記載,如下:國均,文錦(秦松期曾孫)元(玄)孫,鳳梧子(有誤,應為鳳梧孫或炳彪子)。字鹿萍,太學生,候選①從九品。生咸豐壬子(即咸豐二年,1852年)十二月初七。聘裘氏,浙江候補同知裘云棟女,生咸豐辛亥(即咸豐元年,1851年)二月初八。

修輯宗譜時(即 1873年,同治十二年),我祖父已經訂婚,但尚未娶親,未婚妻比他大一歲。當時他已經捐了個監生,即太學生,相當于秀才,有資格參加鄉試。此外,他還是從九品候補,屬于低等的政府官員,地位僅僅高于書辦、胥吏、差役等不在官制之內的職員。

我的曾祖父秦炳彪也曾捐了功名,在浙江宣平縣當過縣丞。不過,他三十四歲就去世了,留下寡妻和七歲的國均。國均的三個哥哥福均、三寶、四寶都在幼年夭折了。

我的曾祖母朱氏帶著稚齡的兒子去到西安,投靠她的兄弟生活。可幾年之后,她也與世長辭了。國均最親的、還健在的父系親人,只剩下也在浙江擔任地方官的伯父秦炳宿。但是沒過多久,炳宿和夫人鄒氏相繼病故。由于他們沒有孩子,十幾歲的國均便成為他父親和伯父留下的后嗣,擔負著承繼兩家香火的責任。

國均不到二十歲就參加了陜甘總督左宗棠的軍隊。當時這支軍隊正在鎮壓西北回族的叛亂。關于國均這一段早年生活的詳情,幾乎沒有什么文字記載,不過根據家族內部的口頭傳言,我祖父曾在左宗棠麾下最有名的兩位軍官劉松山和劉錦棠(二人為叔侄)的手下效力,并且可能參與了后勤工作,確保軍隊的給養供應。

同治十年(1871)正月,叛軍領袖馬化龍戰敗后被磔死。隨著西北戰事結束,祖父捐了個監生,準備步入仕途。事實上,買這個功名和捐其他官職相比花錢并不多,大約是一百兩銀子,但國均分兩次才付清,后一次是在 1889年(光緒十五年)。監生的身份使他有了當官的資格,但是為了進入候補官員的名單,他不得不花費比捐監生多得多的銀兩,才能出現在名單的最底層。對一個候補官員而言,往往要等許多年才能慢慢移到補缺名單的前頭,要補上還得有職位出缺。到 19世紀末,絕大多數低級官員都是通過捐納而不是科舉得到他們的職位的。這個辦法給清廷開辟了相當可觀的財源。

志在四方輕別離

祖父成為官宦階層的一員后,便到浙江迎娶他的未婚妻裘凌仙。她的父親裘云棟是個讀書人,曾在浙江省會杭州府擔任通判。據說婚禮舉行之前,比秦家有錢的女家曾囑咐到祖父家中籌辦喜事的仆人,讓他們用手摸一摸新房里疊起來的被子。如果是光滑的,說明被子是綢緞做的;如果是粗糙的,那就是棉布做的。仆人回去后,向主人報告被面是光滑的。祖父的婚禮是由其族祖秦緗業主持的,緗業當時正第二次出任署鹽運使。

1872年(同治十一年),祖父母的及時胎孩子降生,是個女兒。他們一共生了五女二子,長子秦聯元過繼給伯父炳宿家,次子秦聯奎則繼承自家的香火。秦聯奎就是我的父親。

婚后不久,祖父就發現他的妻子是個才女。祖母與當時的一般女子不同,從小跟著自己的父親讀書,博學多聞。她十三歲就能作詩,十五歲就能著文,到十八歲時已經飽讀經史。祖母因擅長詩文而為人所知,她的文采遠遠勝過其丈夫,曾代替他寫詩贈給他的朋友。在當時,朋友之間互相贈詩是一種風尚。此外,祖母還長于武術,曾教過她的兒子張弓舞劍。

祖父在婚后的十年里具體做了什么并不是很清楚。從祖母所著的《明秋館詩集》(裘凌仙自號“明秋館主人”)來看,祖父經常離家外出,行蹤多在東北和西北。可能他又加入了左宗棠的部隊,參與了1875年至 1877年(光緒元年至三年)收復新疆(除伊犁)的斗爭。不過,盡管他們長時間分居兩地,但還是每隔兩三年就有一個孩子。

1880年(光緒六年),二十九歲的秦國均成為候補縣丞,需要在浙江收集漕糧,然后經海路運往京師。這些漕糧非常重要,因為其中不但有供應北京城及郊區百姓食用的稻米,還有專門供應宮里的貢米。由于任務完成得好,祖父在 1882年(光緒八年)年中受到嘉獎,得到了一個晉升的許諾:一旦他補上縣丞,就能享受知縣的待遇。這是清末常見的一種獎賞,表面上看來是升官,但是暫時并不增加朝廷的支出。

雖然海上航行辛苦,但是祖父顯然很喜歡旅行。他在北方逗留了許久,直到年底還待在山東。當時帶著孩子留在浙江的祖母寫了下面這首詩,詩名為《壬午歲暮(一年將盡)外子有山左之行口占(隨口成文)以送》:

頻催臘鼓②歲將闌(殘盡),未聽驪歌淚已干。

異地風霜宜自衛,故園松菊待君看。

請纓有志相期得,戛(敲擊)釜無煩欲度難。

珍重不須回首望,雄心至此也應酸。

次年,祖父到了陜西,也許是為了探望幼時曾在一起生活的他母親那邊的親戚。祖父喜歡吹簫,騎馬時總隨身帶著一管鐵簫,有時也用它來驅趕惡狼。事實上,他稱自己為“鐵簫道人”,祖母在寫他的詩里也用過這個號。

由于祖父的旅行癖,撫育子女的責任便落到了祖母一人身上。家里缺錢時,她就自己紡線來補貼家用,當時有很多女人都這樣做。不過,跟別的女人不同,祖母還成了一名相當于今天的自由撰稿人。她用筆名掩藏自己的性別,給杭州的著名書院“詁經精舍”(阮元創建的一所官辦書院)所出的文集撰寫時事論文。晚上她教孩子們讀唐詩,給他們念古文。因為寂寞和憂傷,她經常夜不成寐。

運銀累立功績

19世紀 80年代末,祖父連著好幾年,負責押送大批銀兩進京。這些銀兩是百姓上繳的各種稅款。當時清廷常常為了滿足特定的需要而額外征稅。譬如在 1888年(光緒十四年),戶部就命令浙江籌集四十萬兩銀子,做加強邊防之用。

可是浙江全省最多能籌到五萬兩銀子,只好保障盡力籌足剩余款項。祖父那年三十七歲,是個候補知縣,被委派先將銀兩押送到上海,再經海路轉運天津,經陸路運抵北京。

祖父和一位縣丞一起負責押送這五萬兩銀子,除此之外,他們還要帶去六千兩其他稅款。他們于七月二十四日起程,八月二十七日到達北京,把銀兩交到了戶部官員手中。然后兩人都得到了加一級和紀錄兩次的獎賞。

光緒十五年(1889)正月,皇帝載湉大婚,并在形式上從慈禧太后手中接過了統治權。為了慶賀這個大典,朝廷又一次增收賦稅,浙江所擔負的份額是一萬兩。

這一年,祖父到北京入覲皇帝,這是他正式獲準晉升的必經程序。就在前一年,他終于籌足了十七年前捐監生所差的三十九兩銀子。大概必須付清這筆錢款才能被引見面圣。七月十一日,光緒皇帝召見了他,然后降旨給吏部說:“本日引見之浙江候補知縣秦國均,以知縣仍留原省補用。”這就是說他仍以候補的身份在浙江工作,必須等到有實缺才能補上。這往往要等許多年,而且有了實缺之后,他還要經過一個試用待補期。

此后幾年,祖父作為試用待補知縣,主要職責仍舊是從浙江押送稅款到北京。1890年(光緒十六年),他押送了八萬兩。次年是五萬兩。1892年(光緒十八年),他又押送了六萬兩厘金,其中二萬兩上交國庫,四萬兩做東北防務經費。

所有這些銀兩都全數交到了戶部官員手里。根據規定,交接之后祖父有資格在京官的保舉下要求晉升。不過,從浙江押送銀兩到北京的時限是七十天,交接手續必須在這個時限內完成。成功完成交接的外官,每押送五萬兩可以加一級和紀錄兩次。祖父因為在 1890年到1892年之間順利完成了押送工作,所以他在 1894年(光緒二十年)得到加三級和紀錄六次的獎賞。

這一年,中國和日本為爭奪中國最重要的藩屬國朝鮮而爆發了中日戰爭,結果中國慘敗。因 1894年歲次甲午,故史稱“甲午戰爭”。次年,在與日本的談判中,清廷不但承認朝鮮獨立(實則承認日本對朝鮮的控制),而且同意割讓遼東半島、臺灣島及其附屬島嶼、澎湖群島給日本。當時正在病榻上的祖母,寫了一首《乙未(即 1895年,光緒二十一年)初春病中口占》,抒發了國家有難,自己卻無能為力的悲哀。詩里有這樣的句子:

學劍三年劍未成,摩挲匕首愧平生。

誰籌善策安君國,病里愁聞畫角聲。

中國這時國力日衰,又面臨著內憂外患,外部遭到列強的入侵,內部又缺少強有力的統治。雖然慈禧太后在名義上已經歸政于光緒皇帝,搬進了頤和園,但她實際上仍舊大權在握,因為她并沒有放棄閱讀重要奏折和任命大臣的權力。從小就被教導要懼怕和服從母后(其實是伯母兼姨母兼養母)的載湉,難以違抗她的旨意。為了付給列強巨額賠款,朝廷只得不斷增加賦稅,因而引發了大規模的動亂。年輕的皇帝無法實行重振國家所亟須的改革,因為一心想著尸位素餐的官員把持著朝政,阻撓革新派改變現狀的一切努力。這種情況在 1898年(光緒二十四年)終于到了非變不可的關頭。

安撫溫州民變

那年春天,有十幾個省份奏稱,因為前一年雨水過多,收成不好,造成糧食嚴重短缺。由于米價暴漲,又引發了民眾襲擊糧倉和官府的騷亂。其中,浙江的情況特別嚴重,一個叫愛德華 亨特(Edward Hunt)的傳教士這樣描寫了他在永嘉縣城(溫州府治、永嘉縣治所在)親眼看到的情況:

上星期四發生了一場激烈的暴亂,并且以百姓的勝利而告終。那天人們起床后,關閉了所有店鋪,成群結隊地來到三個主要的府縣衙門。他們毆打了一些官吏,搬走了一個衙門里所有可以帶走的東西,還把全部門窗砸得粉碎。新設立的鴉片局(在那里能夠買到鴉片)也遭到了同樣的命運。官員們紛紛躲入駐軍衙門,從里面發出一系列告示,試圖平息百姓的怒火。但是這些告示一貼出來,馬上就被民眾撕掉了。到,官府只好貼出告示,答應打開糧倉以公平的價格出售糧食,暴亂這才平息。

三天之后,當地爆發了一次更嚴重的暴亂,一些商鋪被搶。官府調來軍隊,殺掉了兩名起事者,才恢復了秩序。

現任知縣因無能被罷了官,祖父于是被任命為署知縣,具體任務是找出起事的領袖。浙江巡撫在發給京師的電報里稟告說,新知縣到任后,米價已經回落,現在正對此次暴亂主事者進行調查。

浙江的形勢如此嚴峻,以致英國駐寧波領事白挨底(G. M. H. Playfair)給駐京大使館發去了緊急報告。這份報告立即轉到了倫敦。白挨底說,雖然這次暴動不是針對歐洲人的,但它是“一場好像正在中國的大部分地區發生的運動的一部分。”這個領事又寫道:

最近報道的許多騷亂似乎具有兩個特征,也就是糧食短缺和擬議中的征收新稅。寧波的米價已經從每石 3元漲到了每石 6元。雖然寧波產米,但是產量不夠本地消費,必須從蕪湖和其他內河港口購進米谷才能補充供應。在如此困難之下,官府又提議要對農作物征收新稅,因此農民就起來鬧事了。8號那天,他們從鄉下沖入城內,不僅洗劫了縣衙門,還虐待了知縣。

顯然現在中國急需金錢來償還債務和賠款等,但它依靠百姓的捐款來解決財政困難的努力,已一次又一次地被證明是徒勞的。

浙江和其他地方的缺糧報告促使光緒皇帝采取行動。是年四月二十三日(6月 11日),他下了及時道變法詔書,明確提出中國需要改革,以便趕上西方和日本。在此后三個月里,光緒皇帝在一小群熱心維新的青年人的幫助下,了一系列改革和精簡政府機構的詔令,包括:在科舉考試中廢除八股文,撤換重要的保守派官員,在北京設立現代化的學堂(即京師大學堂),采用西方的軍事操練等。所有這些改革都遭到了保守派官員的反對,他們向慈禧太后求助,慈禧太后惟恐她也會被剝奪權力,于是兇狠地展開反擊。八月初六日(9月 21日),她招來皇帝,把他幽禁在瀛臺,同時恢復攝政。自此以后,在光緒皇帝剩余的十年生命里,盡管奏折是上呈給他和慈禧太后兩人的,圣旨也是用兩人的名字共同簽署的,但他實際上卻是她的囚徒。從溫州爆發糧食騷亂到朝廷詔令對此做出回應,幾個月內北京已發生了一場政變。

十月十八日,朝廷詔令,不點名地指責某些官員為了請求免除賦稅而謊稱當地發生了饑荒或旱災。雖然說了幾句需要照顧百姓利益的好聽話,但結論卻是各地必須按時收繳全部稅款,而且絲毫沒有提到需要采取措施使百姓能以合理的價格買到足夠的口糧。

因為西方國家普遍同情維新派,加深了慈禧太后的排外心態,所以她在兩年后支持了仇視外國人、要把他們全都殺死和趕出中國的義和團。

祖父成功恢復了永嘉縣的秩序,因此贏得上司的尊重和當地人的贊賞。但是他的資歷還不足以使他得到長期任命,所以他不得不把位子讓給別人。盡管如此,沒過多久,溫州又陷入了動亂,這次和 1900年(光緒二十六年)發生的義和團運動有關,于是又需要祖父去那里工作。他前后一共在溫州待了將近六年。

善后教案獲好評

義和團運動起于北方,然后逐漸向南擴展。由于慈禧太后的支持和默許,光緒二十六年五月,義和團進入北京城。同時,外國公使也調遣軍隊向北京進發。北京城內的沖突不斷升級,義和團團民包圍了使館區(東交民巷),日本使館書記杉山彬和德國公使克林德(Klemens Freiherr von Ketteler,1853—1900)被殺。前來解圍的英、美、德、法、俄、日、意、奧八國聯軍于七月二十日(8月 14日)攻進北京,這是中國首都在四十年里第二次被外國軍隊占領。慈禧太后則挾著失去了自由的光緒皇帝逃往西安。

這些事件發生在北京,總的來說對東南各省并沒有什么影響。在五月二十五日(6月 21日)清廷向外國宣戰之后,東南各省督撫認為他們必須避免卷入這場同時對抗所有列強的戰爭,于是與各國領事達成協議,答應保護外國人,鎮壓義和團等秘密結社,史稱“東南互保”協議。

盡管如此,義和團運動還是發展到了華東和華南,并在中國官員和外國人當中引起了相當大的恐懼。當時,曾主張招撫義和團和以反洋著稱的端郡王載漪了一道告示,正式批準對外國人—大多是傳教士—和信教的中國人使用暴力。這道布告在東南其他省份都被壓下了,但浙江巡撫劉樹棠卻下令將它分發、張貼。在溫州,氣氛一時特別緊張。

六月初八日(7月 4日),駐溫州的英國領事約翰 康普頓(John Compton)發了一封急件給駐寧波的英國領事說:主要的傳教組織中國內地會(China Inland Mission,1865年由英國牧師戴德生[J. Hudson Taylor]創辦)的成員“為他們自己和教民的安全極為擔心,請求我通過信使給你們寫信,希望你們設法立即派一艘炮艦到這里來,否則可能就來不及了。”

幾天之后,六月十三日(7月 9日),新派來的英國駐溫州領事額必廉(O’Brien Butler)到任。他發現在江心嶼上的英國領事館里擠滿了前來避難的傳教士。這些人加上海關官員及他們的家屬,幾乎是駐溫州的全部外國僑民。在他們之外,只還有兩名法國傳教士和三名日本商人。

額必廉在給英國外交部的報告里說,他到任后立即給溫處道道臺童兆蓉發了急電,通知對方“華中和華南各省當局已經脫離北方,因此大清帝國的這些地方和所有外國勢力相安無事。我請求閣下馬上曉諭老百姓這一事實,使他們安心。同時警告他們,任何敢于侵犯外國人或教民,損害其財產的人都將受到嚴厲懲處。”

在會見童道臺之后,這位領事考慮到溫州與外界隔絕,只有一艘叫“普奇號”(Poochi)的輪船每十天從上海過來一次,所以決定還是應該馬上撤走所有在溫州的外國人。這時正好有五位中國教民前來報告,說:“義和團手里有一張二十八名基督徒的名單,并且公開宣布要把他們全都殺掉。”這就更加堅定了額必廉的決定。

他在給英國外交部的報告末尾說:

那天下午,我們得知義和團在離溫州僅 25公里的地方大肆破壞。很明顯,他們正在逐漸接近這座城市,這打消了我們對于離開這個河港是否明智的全部疑慮。從三個不同方面傳來的消息說,一股三千余人的義和團勢力正從 16公里外的一個地方出發,企圖進攻溫州城里的教堂和外國人。對此,最為詳盡的報告是一位中國教民給天主教神父帶來的。他說暴徒們前進的速度很慢,因為他們一路破壞教會財產,同時還在路上進行祭祀。估計他們會在星期四拂曉時到達溫州。得到以上消息后,我通知所有外僑都盡快登上“普奇號”,命令輪船立刻升火待發。

由意大利制造的“普奇號”輪船于六月十六日(7月12日)離開溫州,駛往上海。船上除了船員以外,乘客包括十九名男子、十名婦女和十名兒童。

外僑從溫州撤離后不到十天,附近的衢州(治所在今浙江省衢州市)就發生了屠殺外國傳教士事件。兩名男子、六名婦女和三名兒童遇害,其中九人為英國籍,兩人是美國籍。這個事件使浙江的局勢更為緊張,并最終導致列強要求清廷把該省的高級官員,包括巡撫在內,全部革職,將亂民一律處死。

雖然溫州的外國傳教士及時撤走了,但是中國教民卻沒有那么幸

運。數百人不得不躲到山里去。結果他們中的一些人被殺害了,另一些人死于顛沛流離之中。一般認為,激烈排外的溫州府知府啟續(滿族人)對縱容義和團團眾的暴行負有責任。

在這種反基督教的狂熱氣氛里,祖父再次被派往溫州。他的任務是去平息騷亂,調查民怨,了解破壞程度,以及處分肇事者。他還要參加與外國人的談判,確定清廷的賠償數額。他的身份是洋務委員。七月十八日(8月 12日),英文晚報《文匯西報》(Shanghai Mercury)的特訊里記載了他到達溫州的消息:

一起乘船抵達的還有一位前來調查最近騷亂的特派官員。本地官員十分不喜歡他的到來,在他前去拜訪時,他們以一些雞毛蒜皮的事情為由,拒不接見。

祖父的任務顯然非常艱巨。不過,最終他對這項工作的處理和他兩年前平定溫州局勢的成就,給他贏得了精明能干的聲譽。

關于祖父的工作詳情沒有留下什么文字記載,不過他受到了上司的褒獎和外國人的贊許,因為他很快就逮捕了兩名暴徒首領,同時也采取措施追捕其他暴徒。

基督教會要求的賠償不久就確定了,雙方協議賠款一萬六千多銀圓。但是與天主教會的商談卻難辦得多。在道臺寫給巡撫的一份報告里,顯示出了當時令中國官員頗傷腦筋的局面。報告說:“當耶穌教開議之時,職道等愚見,恐天主教案遲了或有后言,即飭秦令(即知縣秦國均)轉約教士一起開議。只以劉教士(即天主教傳教士主管盧埃[Père Louat]神父)聲言,彼教各案業經申報寧波主教,即應主教主持,無從在溫開議。”

盧埃神父索要的賠償數額很大,他指出當地教會的損失是 2萬銀圓,中國教民的損失又是 2萬銀圓。這位傳教士有法國駐杭州領事給他撐腰,領事揚言要派軍隊和炮艦到溫州來。

祖父再次聯系盧埃神父,希望盡快解決問題,但神父再次拒絕了。于是祖父得到指令,去寧波直接與趙保祿主教(Paul Marie Reynaud,1854—1926)交涉。

祖父在十一月就去了寧波,但是和趙主教的談判沒有取得進展。光緒二十七年一月二十三日(1901年 3月 21日),英文《北華捷報》報道說:中國人和天主教會“未能達成協議。有識之士并不會對此感到奇怪,因為中國人說要求賠款的數額太高,我們傾向于相信這一點。現在索賠問題已經被帶到省會杭州去了。”祖父顯然也參加了杭州的談判。這次談判直到六月中旬才結束。

三月初六日(4月 24日),《北華捷報》刊載了一篇文章,贊揚了祖父和他的上司道臺所做的努力。文中說:

幸虧我們道臺是位寬容的人,他做了極大的努力去抵銷知府(即啟續)所做的壞事。當時的洋務委員,曾任和現任知縣秦君給了他有力的支持。要不是有這兩位官員,此間的暴動會是十分可怕的。由于他們的影響,風暴只延續了幾天,許多基督徒得以在一個月之內回家。秦大老爺在處理他的縣的賠償問題方面做得很出色,也幫助了不在他管轄之內的縣。他親自視察受害嚴重的地區,監督發還從教民家里奪走的財物。教會的賠償問題已經有了協議,并且正在償還。

次年(即 1902年,光緒二十八年)四月,浙江巡撫任道熔在呈遞給皇帝的奏折里,大力推薦祖父在內的三名官員應予以晉升。他說:“浙江候補知縣署永嘉縣知縣秦國均,于(光緒)二十六年接署是缺,正值溫屬教案迭出之后,力為其難,次第議結。凡地方興革(興辦和革除)事宜,均能切實措施,紳民翕然(一致)稱之。該員勇于任事,有守有為,達變通權,膽識俱壯,尤為人所難能。”

盡管有這樣的盛贊和推薦,祖父仍然沒有得到晉升。皇帝要求被推薦的官員覲見他,但是祖父直到兩年后才得到這份殊榮。一個原因是候補官員的人數在不斷增加,而官職數量卻沒有變動。任巡撫曾在一份奏折里,要求朝廷不要再派候補官員到他的省去了。他指出當時浙江已有二十七名候補道、七十四名候補知府、一百五十名候補知州和三百多名候補知縣,而空缺的只有兩個道臺、五個知府、二十四個知州和七十六個知縣。他的要求不大可能引起注意,因為賣官作為國家財政收入的來源實在太重要了。

明鏡高懸

1900年到 1901年(光緒二十六年至二十七年),祖父的大部分時間都用來處理與義和團有關的事件了,但他仍要履行一個知縣的其他職責,其中兩項主要職責是維持治安和收稅。知縣要負責逮捕違法的嫌犯,確定他們是否有罪并給予適當的處罰。中國在傳統上是不把行政和司法分開的。在上,這些權力都集中在皇帝一人手里;在下,普通百姓遇到地方官的地方就是衙門。

身為知縣,祖父要在期限內調查并解決所有案件。而且由于溫州是貧困地區,當地經常發生搶劫案,給祖父帶來很多麻煩。更困難的還有宗族糾紛,經常是為了爭奪田地的所有權,有時還會鬧出人命。因為各個宗族都袒護自己的成員,所以知縣往往抓不住人犯。

祖父成功解決過一樁發生在光緒二十七年九月初九日的案件。當時他正在杭州出差。一群強盜闖入溫州居民王家達的家中。他們用石塊砸破了他家的門,打傷了兩名仆人,搶走了價值三百零三兩銀子的衣物、錢和首飾。

五個月之后,又有一群強盜搶了一戶陳姓人家。祖父得到報告之后,便和捕頭一起趕到了犯罪現場。他發現陳家是一座有著七進院落的大宅第,位于離城二十多里的偏遠地區。他又檢查了被砸破的后門和被撬開的箱子、柜櫥,在一間屋子里發現了一把斧頭,在后門之外找到一段石柱,可能是強盜用來砸門的。他們估計陳家的損失在六百三十九兩銀子,并根據受害人的描述,畫了強盜的肖像,到處張貼。

僅僅過了四天,他們就抓到了八個人。在追回的贓物里,既有屬于陳家的,也有屬于王家的。經過審訊,發現盜首賀長林參與了兩樁搶劫案。賀長林是個三十五歲的湖南人,曾應募當兵,跟過好幾支雜牌軍。后來他所在的部隊被解散了,他就成了游民。他糾集了二十多個強盜作案,其中多數人還在逃。他承認作案兩次,并且詳細交代了他們是如何計劃和實施搶劫的。他供認他穿著軍服、帶著手槍去搶劫,并從王家搶來的贓物里,分得折合 40銀圓的財物,從陳家搶來的贓物里,分到折合 26銀圓的財物。在供詞中,他還說他只參加過這兩次搶劫,他的親屬中沒有人涉案,他也不知道在逃同伙的下落。

王家搶劫案里的另外兩名犯人,一個是修傘匠,另一個先是當過民兵,后來因為玩忽職守被開除,便從事起船夫的工作。船夫承認他還參與過在另一個縣的一次搶劫。搶了王家之后,他分得折合 20銀圓的財物。而修傘匠只負責放哨,沒有實際參與搶劫,分得折合 5銀圓的財物。

因為法律規定,無論是首犯還是從犯,凡強盜一律判處死刑,所以祖父給兩個當過兵的定了死罪,斬首示眾。另一名犯人,也就是修傘匠,被判流放新疆永遠為奴。他的臉上被刺了字,以便所有人都知道他

名人推薦

本書不僅巧妙地敘述了一個不尋常的家族……而且生動地展現了中國近千年的歷史。——約翰 吉廷斯(《中國的變遷》作者)

讀完本書,明顯感到研究中國歷史的出發點不應該是朝代和皇帝,而應該是這個以家族為本位的社會之中的一個家族。——《華盛頓郵報》

令人震驚的工作……秦家驄重現了中國9個世紀以來的歷史和文化,在英語世界幾乎沒有其他人這么做過。——奧維爾 謝爾(美國亞洲協會美中關系研究中心主任)

追尋祖先跌宕起伏的900年歷史,這是一段非凡的歷程。——喬納森 米爾斯基

剝開幾乎一千年的厚重歷史,只留下——人。——《倫敦書評》

好,正在看~

同事最愛這類型書

秦氏家族的千年歷史,關于身份認同感的一個奇妙敘事

秦氏家族的千年歷史,關于身份認同感的一個奇妙敘事

好書!當當的活動價格很優惠,給力!

秦家驄(Frank Ching),1940年12月13日生于香港,后移民美國。畢業于紐約福特漢姆大學英國文學系,后入紐約大學哲學研究所就讀。1970年入哥倫比亞大學東亞研究所學習。20世紀60年代末至70年代初,他在《紐約時報》國外新聞部任中國地區專家。1979年,受《華爾街日報》派遣,在北京建立辦事處,成為最早一批報道新中國的美國記者之一。1983年,他辭去職務,從事家族史寫作,歷時五年完成。現居于香港。

到底是忘記好 還是記住好

近期炒的很火的書

非常之喜歡

活動優惠,買了一堆,囤著,很多朋友推薦

非常滿意,很喜歡

讀書人的心靈是可以隨意游弋的。當你拿起一本書的時候,你便會走進不同的世界。在這里面,我們觀看著別人也審視著自己,讀書是凈化思想的一劑良藥。讀書吧

很厚實的一本書。

很有看點,翻譯的也好。

一切為了群眾反映

除了大量歷史事件,本書還涉及中國古代至近現代的政治、軍事、法律、經濟、文化、習俗的諸多方面,包括官制、兵制、賦稅、科考、詩詞、戲曲、服飾、建筑、婚喪,乃至扶乩、測字之事。具有極高的知識性、趣味性與歷史意義。

很好的書籍,老師推薦的,很值得一讀!

裝訂不錯 還沒有看 看了再追評吧

裝訂不錯 還沒有看 看了再追評吧

經典之作,值得閱讀收藏

整體感覺還不錯。

整體感覺還不錯。

文筆扎實,在了就是賺了

非常不錯,十分推薦

對秦家歷史感興趣的,是很好的一本書。當當的書可靠。

還行,很不容易,把自己的家族史的內容收集的較全。

這本書整體不錯,作者用一種特別的寫角度來表達歷史的面貌,有意思,買來看看

傾佩著者的耐心,讀來對祖先二字有了更深遠的思考

秦觀的后代,500年中國歷史中一個家族命運

深刻解讀傳統中國祖先對于家族的重要性,在傳統的文化中,祖先的概念是至高的。本書從一個家族的演變推根朔源去尋找祖先對于我們的意義

好像不能說是什么家族“小歷史”了,這樣延續九百多年歷史的家族本身就不多見,再者,作者追溯家族歷史的雄心和耐力,也突破了小歷史的格局。