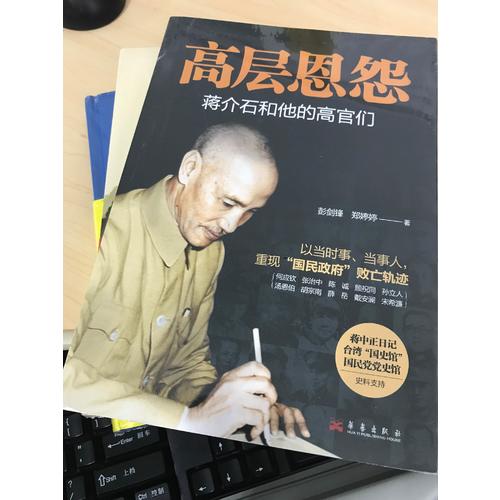

以和他的高官們的交叉視角解讀國民政府走向敗亡的歷程,再現執政下的國民政府高層之間的斗爭與媾和。

以當時事、當事人,重現“國民政府”敗亡軌跡。以和他的高官們的交叉視角解讀國民政府走向敗亡的歷程,再現執政下的國民政府高層之間的斗爭與媾和。不談已知,只說未知!講述國民黨三十年“其興也勃,其亡也忽”的興衰過程。蔣中正日記部分內容首次曝光!臺灣“國史館”認證!國民黨黨史館絕密史料支持!

彭劍鋒,客家人,青年作家,音樂人,專欄作者。2011年百部微電影發起人。

鄭婷婷,湖南邵陽人,歷史學家,心理學學者,對歷史及心理學有著深厚的研究。

一:何應欽

何應欽的發跡史

生死患難時期的何應欽、

協助桂系、逼宮

見證的敗落、做了蔣的送終人

二:陳誠

陳誠的發跡

陳誠是個帶兵的料

蔣中正不可一日無陳誠

臺灣時期的蔣、陳關系

三:孫立人

美國弗吉尼亞軍校的畢業的英才

仁安羌之戰

功高震主引發不滿

反目成仇:我只會打仗,不會搞政治

四:薛岳

初識

及時次得罪

“剿共”中與找到契合點

長沙會戰

大勢已去,薛岳想要另起爐灶

五:張治中

張治中的出走讓耿耿于

高層恩怨

——和他的高官們

薛岳偏愛唱反調,你讓他往東,他偏往西,你讓他打狗,他偏罵雞。這使他與之間不可避免地會不時產生摩擦。

比如在長沙會戰前,為了保存實力,曾命令薛岳要避免與敵決戰,如果守不住,就把部隊后撤。但薛岳卻偏不聽,堅稱“什么挺不住?我老薛一定挺得住。”越不讓打,他就越要打,天天打電話請戰,煩了,后來只要是薛岳來電,一律不接。于是薛岳便把電話打給宋美齡,讓他轉告:“我決心要在長沙作戰,如果戰敗,我即自殺,以謝國人;如果打贏了,算我抗命,請委員長槍斃我!”……

薛岳的“不聽話”是著名的,在北伐時期,他甚至曾暗中醞釀過要將當作反革命抓起來。而在解放戰爭后期,他又想與分開,一個死守臺灣,一個死守海南,因此氣得夠嗆,甚至在日記中寫道:“薛伯陵忘恩負義,是白崇禧第二!”

薛岳(1896年-1998年),字伯陵,人稱“老虎仔”,廣東韶關樂昌人。抗日名將,國民黨一級上將,原名薛仰岳。1906年進入黃埔陸軍小學學習,1909年加入中國同盟會,之后和同鄉張發奎一起考入了保定陸軍軍官學校第六期,他在保定軍校尚未畢業便南下廣東,參加孫中山新建立的援閩粵軍,任司令部上尉參謀,后任孫中山警衛團第1營營長。北伐初期任國民革命軍第1軍第1師師長。之后多次參與反蔣戰爭,屬粵系軍張發奎麾下。國共戰爭前期,為重用,追剿工農紅軍,被當時的紅軍視為“長征頭號敵人”。抗戰期間曾指揮過著名的長沙保衛戰,多次重創日軍,為中國贏得抗日戰爭的最終勝利做出了不可磨滅的貢獻。

初識

薛岳出生的時候,適逢中日甲午戰爭剛剛結束,其時清朝統治已經走到盡頭,清軍在這場大海戰中一敗涂地。薛岳的父親給他起名“仰岳”,意思是希望他能夠像南宋時期的抗金名將岳飛一樣,成為一位民族英雄。肩負著這樣的厚望,薛岳在年僅10歲的時候,就被送進了黃埔陸軍小學學習。3年后,薛岳順利畢業,加入中國同盟會。

1914年,薛岳加入中華革命黨,追隨孫中山,與其他革命黨人一起,進行反袁護國斗爭。次年春,他進入武昌陸軍預備學校第二期學習了兩年。畢業后,又轉入保定陸軍軍官學校第六期深造。

1918年,孫中山在廣東成立援閩粵軍,薛岳任司令部上尉參謀,后又擔任孫中山警衛團第1營的營長,和葉挺、張發奎一起,護衛孫中山的安全。

1922年6月,陳炯明叛變,率部進攻總統府。情況危急之下,葉挺指揮警衛團1營堅守總統府的前門,薛岳則率3營守住后門,多次打退叛軍的進攻。戰斗持續了十多個小時后,薛岳率領機槍營殿后,最終和葉挺兩人奮力把孫中山的夫人宋慶齡安全救出。這一仗,叛軍有兩三萬之眾,而薛岳以寡敵眾,僅以八百多名士兵與敵周旋,事前巧妙安排孫中山突破重圍,并于槍林彈雨中護送宋慶齡脫險,可謂智勇雙全,給孫中山留下深刻印象。

這個時候的薛岳,是個不折不扣的熱血青年,他滿懷著革命的熱情,全身心地投入到救國救民的運動中去,是孫中山的忠誠衛士。他深信,保衛孫中山,就是保衛革命。從總統府突圍出來后,薛岳帶領少數衛士沖破封鎖,登上了中山艦與孫中山會合。在中山艦上,薛岳雖然和站在一起,但此時的薛岳,與關系極為一般,沒有多少交集。雖然如此,歷史的車輪還是讓他們站在了在一起。

及時次得罪

1922年8月,薛岳被孫中山派到福州許崇智的東路軍擔任總司令部中校參謀,后任第8旅16團團長。1923年4月,他率部隨東路軍南下,在廣東潮梅一帶,進擊叛軍陳炯明部隊,取得勝利。事后,薛岳和第8旅的全體官兵受到孫中山的接見和表揚。

隨后,薛岳又先后擔任粵軍第1師少將副官、師參謀長,第1軍第14師副師長兼第14團團長。在第二次東征中,常常以少勝多。由于戰果顯著,受到的通電表揚。以蔣薛二人當時的關系,這次的表揚并非發自真心,多少還是有些敷衍的成分。

1926年7月,廣東國民政府出師北伐,任北伐軍總司令,但此時在軍隊中的地位卻并不穩固,因為在這支北伐軍中,有滇軍,有桂軍,有湘軍,也有粵軍,這些派系之間的關系是很復雜的,只有國民革命軍第1軍才是蔣的嫡系,薛岳任麾下第1師的師長。在薛岳的率領下,第1師的攻勢十分順利。次年3月,薛岳就打到了上海。擔心部隊與在上海的外國人發生沖突,引起國際糾紛,因此命令薛岳不要進攻上海。但薛岳沒有聽從,仍然帶兵進入了上海。這是他及時次公然違抗的命令。對這個不聽話的粵系將領大為惱怒,他說:“伯陵此人具有左傾跡象,實不!”

北伐結束后,國共兩黨的關系趨向緊張,1927年3月底,與李宗仁、白崇禧等人密謀在上海。薛岳卻由于深受孫中山“聯俄、聯共、扶助農工”思想的影響,認為破壞國共關系是破壞革命的行為,兩人的矛盾漸至不可收拾的地步。很快,秘密調動李宗仁的第7軍,監視薛岳的動向,并下令把第1師、第2師的政治部解散,同時準備將第1師調離上海。薛岳得知這個消息后,深感不安,恰巧此時共產黨派武漢革命政府總政治部秘書長李一氓率總政治部先遣隊赴上海開展工作,專程去和薛岳密會。薛岳對李一氓透露自己對的不信任“深為不滿”,勸李說“情況不好”,要“謹慎”。

不久后,突然召見薛岳,薛岳擔心被誘殺,不敢前往。他轉而冒雨連夜親自去找中共中央在上海總部的負責人,說他已準備發動政變,打算留在上海與工人并肩作戰,并建議“把作為反革命抓起來”。不過此時的中共中央并不愿意與立刻翻臉,沒有聽從薛岳的建議,反而建議薛岳裝病以拖延撤離的時間。不過頗為奇怪的是,這件事居然很快就被知道了,而且連蘇聯和共產國際方面也知道了。甚至連薛岳要搞軍事政變,把作為反革命抓起來的話都知道得一清二楚。4月5日,薛岳被解職,第1師被調離上海。薛岳隨即南下廣東,投靠第4軍軍長李濟深,擔任廣東新編第二師師長。自此以后,薛岳對中共的態度大變。

何應欽:我就不像他(蔣)那套,獨裁專制的作風。

:何應欽韜光養晦,野心勃勃。

陳誠:必須認識到“總統”是國家的中心,是時代的指南針。

:中正不可一日無辭修。

孫立人:黨國失敗,純粹是由于堅持政府私人化的結果。

:孫立人之霸道,我已不是次領教,也可以容忍,但他有野心,那就是另一種性質了。

廖耀湘:我們的黨國再這樣下去,就只會將孫中山先生創立的事業毀于一旦了。

:建楚,你是我的學生,這么多年來我一直很重視你。別人不聽我的話,你為什么也不聽我的話?

速度快,質量好

一直在當當買書,正版有保障,希望多多搞活動,別有的書不搞活動。

一般,內容一般

不錯不錯好看

喜歡的書 現在購書已經離不開當當了 活動也多 總能選到心儀的書

一次購了8本,都是質量不錯,價優。全部帶外封。

值得你擁有額!非常不錯

太主觀 缺乏事實依據

早知道店慶再買,更便宜

還是值得看

整體還不錯,挺好

非常不錯的書籍,囤起來慢慢看!

Satisfied

蔣委員長和他的那些高官們的恩恩怨怨,是是非非,還是那句話軍事是為政治服務的。

不錯,挺好的

還不錯喔,喜歡

真實的歷史

看著美觀大氣上檔次。一直信任當當。質量不錯,送貨很快,服務很好! 太漂亮,大氣,檔次高,超喜歡。 貨比三家,還是當當好

非常好,我很喜歡,力薦!

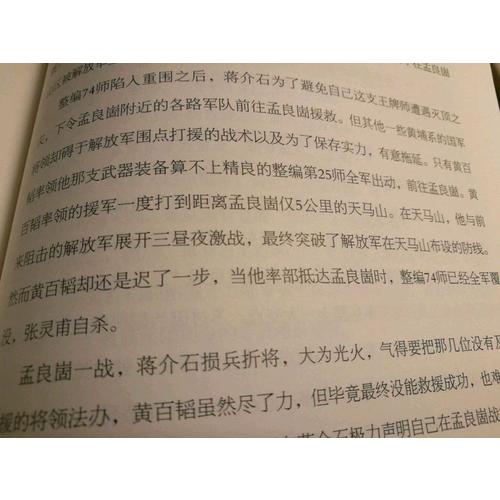

有些拼湊的感覺,內容有些地方和事實有偏差,比如說175頁,孟良崮戰役,黃百韜救援74師,突破了解放軍的防線,但是我看到好幾本歷史書籍,黃百韜至始至終沒有突破解放軍的防線。還有216頁的照片貌似是孫立人和史迪威,不是杜聿明和英軍。第32頁,號稱國民黨五大主力之一的,新五軍。我只能呵呵。這是常識,五大主力是新一軍、新六軍、第五軍、整編第七十四師、第十八軍。只有第五軍,沒有新五軍什么事

這本書都值得讀一讀,讓我們懂得歷史,更明白歷史。

分析的還可以 值得回味 推薦看但是內容需要填充

值得回味的一本書,這種類型的書我買的不多,但這本真的很好看,看的驚心動魄!

和他的高級官員和將領的關系是十分微妙和復雜的,恩恩怨怨,這本書為我們做了詳細的分析和介紹。

可讀性挺強的,可以了解些蔣當年的高層恩怨,還可了解以前戰史,也有些感人的部分。

本來就是學歷史的,此書可以對中正本人有進一步的了解。推薦。

本來就是學歷史的,此書可以對中正本人有進一步的了解。推薦。

書的內容還可以,但是書中照片有錯誤,如葉挺將軍照片寫成宋希濂。

購買此書可以了解與他的高官們的恩恩怨怨,本書故事感較強。

客觀還原歷史,人性之復雜豈是黑白兩端可以概括的?

懷著對歷史的敬畏,了解一下蔣總裁,還沒有拜讀,希望內容能全面些!

懷著對歷史的敬畏,了解一下蔣總裁,還沒有拜讀,希望內容能全面些!

國民黨內部確實問題重重,老蔣屬于柏拉圖式的領導者,退守臺灣后逐漸清醒.

“你們年紀還輕,尚有可為,希望你們突圍出去,再為黨國做點事。”這是黃百韜在犧牲前留給將士們的遺言,看完深受感動,此人真英雄!

這本的確是好書,通俗易懂,實際應用起來也簡單,可見這是作者的實盤經驗,與那些魚目混珠、故弄玄虛的偽專家不一樣。

老蔣和他們的高層恩怨,他們韜光養晦,野心勃勃,為人霸道,他們的種種恩怨是非都在這本被解密的高層恩怨里面一一揭露真相,讓我們了解他們那段塵封的一段歷史。

老蔣和他們的高層恩怨,他們韜光養晦,野心勃勃,為人霸道,他們的種種恩怨是非都在這本被解密的高層恩怨里面一一揭露真相,讓我們了解他們那段塵封的一段歷史。

的一生有功有過,看的時候要客觀,要以歷史的眼光去解讀,本書講的比較客觀,而且有些史料還是首次公開,很值得想了解中國抗戰、內戰的書友們研讀。

有些拼湊的感覺,內容有些地方和事實有偏差,比如說175頁,孟良崮戰役,黃百韜救援74師,突破了解放軍的防線,但是我看到好幾本歷史書籍,黃百韜至始至終沒有突破解放軍的防線。還有216頁的照片貌似是孫立人和史迪威,不是杜聿明和英軍。

有些拼湊的感覺,內容有些地方和事實有偏差,比如說175頁,孟良崮戰役,黃百韜救援74師,突破了解放軍的防線,但是我看到好幾本歷史書籍,黃百韜至始至終沒有突破解放軍的防線。還有216頁的照片貌似是孫立人和史迪威,不是杜聿明和英軍。