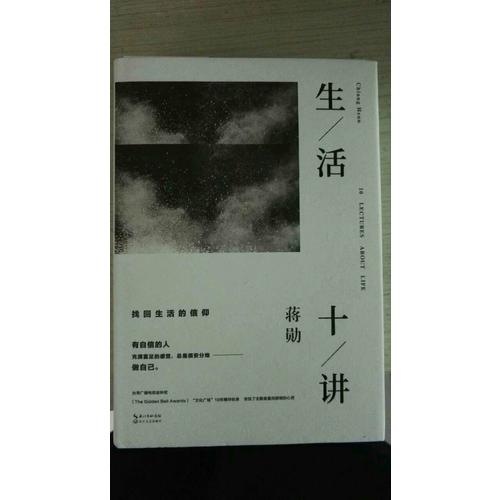

這是一本關于生活的書——

每個人都應有自己的定位和獨特的生命價值;要氣節,也要性情,要理性,也要幻想;新舊倫理既沖突又融合,更需個人自省和文化規范;信仰是一個自我反省的過程,由此我們可知自己有多貪心、多賴皮、多恐懼;物質和精神的快樂都不可或缺;完滿的心靈生活需要神話;人生的過程比結局更為重要;愛是一生的功課;拿掉蒙蔽,就能看到情與欲的真實;學會用心,學會等待,學會放緩腳步;由此我們可以重拾生活的信仰。

有自信的人,充滿富足的感覺,

總是很安分地——做自己。

——蔣勛

蔣勛經典代表作,十年心血。省思當下社會,為疲憊的現代人找回生活的信仰。

精裝典藏版,全新問世,由作者親作全書修訂。

金鐘獎獲獎作品,風靡臺灣。

蔣勛坦然溫柔的文字,稱出生活本來的重量,更引領我們看見自己。在百轉千回的人生旅程中,尋得一片自心的清明。

書中所承載的,是廣闊生活的十個側面:新價值、新官學、新倫理、新信仰、談物化、創造力、文學力、愛與情、情與欲、新食代。內容悲憫卻不憂傷,寥寥數語,擲地有聲。

一個唯利是圖的社會,每一個人都會在物化自己與他人的過程中成為受害者。要氣節,也要性情;要理性,也要幻想。只有讓等待變成一種態度,一種心態,它才會成為生活中的信仰,成為我們作為人的新價值。

蔣勛,福建長樂人。1947年生于古都西安,成長于寶島臺灣。臺北中國文化大學史學系、藝術研究所畢業。1972年負笈法國巴黎大學藝術研究所,1976年返臺后,曾任《雄獅美術》月刊主編,并先后執教于文化、輔仁大學及東海大學美術系系主任。

蔣勛先生文筆清麗流暢,說理明白無礙,兼具感性與理性之美,有小說、散文、藝術史、美學論述作品數十種,并多次舉辦畫展,深獲各界好評。近年專注兩岸美學教育推廣,他認為:“美之于自己,就像是一種信仰一樣,而我用布道的心情傳播對美的感動。”阿

自序

及時講 新 價 值

第二講 新 官 學

第三講 新 倫 理

第四講 新 信 仰

第五講 談 物 化

第六講 創 造 力

第七講 文 學 力

第八講 愛 與 情

第九講 情 與 欲

第十講 新 食 代

愛是人生的課題

愛,也是一種介入。

我相信,愛是人類較大的課題。所有的宗教、所有的哲學、所有的文學藝術,百分之九十的主題,都在談論愛的問題。這么大的問題,幾千年來被人類討論,還是沒有一個結論。

所以我們要探討這個主題時,應該是要懷抱著謙卑的心情,不意圖立刻下定論,這是一個要用一生去修行的課題。我不確定每一個人在都能圓滿,我的意思是在臨終的時刻,怎么看待自己這一生愛的功課,會是一個圓滿的分數,或者是不及格,甚至零分?

基本上,我覺得愛有兩個部分,是常常會混淆的。一部分是愛的本質,我們對愛有一種渴望跟需求,就像柏拉圖所說,你為什么愛,因為你欠缺。《會飲篇》是柏拉圖討論愛最重要的一篇哲學作品,內容是講很多人一起喝酒,有醫生、有詩人、有喜劇家,當然也有哲學家蘇格拉底。他們設定了一個主題,討論愛,尤其是“愛欲”這個問題,每一個人都從不同的角度提出看法,由蘇格拉底做總結。這里面我們就可以看到柏拉圖提到關于“愛的本質”的問題。

另外一個部分,愛也可以變成一種形式或習慣。譬如傳統中國父母會對女兒說:在家從父,出嫁從夫,夫死就要從子,叫做“三從”。對于一個女性來講,她的愛是被這三者決定的,沒有其他可能。今天我們在路上隨便碰到一個女孩子,問她:“你覺得三從是對的嗎?”她很可能是反對的,意思是說愛的形式、愛的表達方式,會隨著時空改變。我們今天講愛所引起的混亂,就是在這種形式上的混亂。

過去女人的愛那么簡單,在家里反正就聽爸爸的,結婚以后就聽丈夫的,丈夫如果死了就聽兒子的,這么簡單的三從規則,就夠用了。她從來不用去煩惱或憂傷自己的愛情如何釋放,因為社會的禮教已經全部為她設定好了,甚至她根本沒有機會去接觸更多的異性。

但是現在,愛的形式改變了,整個社會倫理、外在的規則都跳出原來的框架。一個職業婦女每天都會接觸到很多異性,她受到挑戰與被牽連的機會變多了,就像我們前面所說的,外在的考驗變多時,內在修行的需求度與難度都會提高。

在這樣的情況下,對于這個問題的探討,應該要用最誠懇的態度,去把所有的個案做最嚴肅的整理,沒有任何嘲笑或者不好意思的問題,才可能在社會建立起新的倫理規則。

愿得一心人,白頭不相離

關于愛的本質,可以確定的是:人是為了幸福而活的。人永遠需要愛,需要付出愛,也需要得到愛,這是本質,可是在形式上,不同的社會法律、道德倫理,有不同的愛的形式。譬如前幾年看到報紙登一則消息,一位阿拉伯公主因為自由戀愛就被爸爸處決。這件事如果發生在臺灣,我們會覺得簡直不可思議,太殘暴了;可是對阿拉伯人而言,他們認為這樣處理問題是對的。也就是說,阿拉伯公主自由戀愛從一個角度看,它是一個動人、偉大的愛情故事,可是從那個社會的角度看,它是不道德的。

這就是我要說的,愛的形式與道德、法律沒有辦法脫節。

愛不可能圣潔、單純到脫離人類的法律、道德,一旦發生沖突時,你就只能選擇。羅密歐與朱麗葉千古以來讓人感動的原因,就是他們沖破了法律與道德,梁山伯與祝英臺之所以讓我們落淚,也是因為他們沖破了法律與道德。再提一個更有趣的例子:《白蛇傳》,這是一則非常動人的愛情故事,因為主角是人與蛇,多么不可能在一起。這些故事就是企圖保有愛情的純粹性,可是這個純粹性要存在現實之中,非常困難。羅密歐與朱麗葉怎么可以在一起?他們兩家是仇人啊!梁山伯與祝英臺怎么可以在一起?一個這么有錢,一個這么窮,有階級問題啊!那白蛇和許仙又怎么可能在一起?一個是蛇一個是人。種種現實的聲音都是要說服你,純粹愛情的不可能性。

在這樣的狀況下,如果你還在堅持愛情至上,堅持愛的圣潔主義,你就要無怨無悔,不管遭遇任何困難,甚至是死亡。如果有怨有悔,從一開始你就要回到法律跟道德的規范里,一開始就不要背叛法律跟道德。

這是你的選擇。

其實,每一段愛情,我們都應該回過頭來問自己:我要扮演什么樣的角色?

如果你選擇一段轟轟烈烈的愛情,要震撼整個社會的道德跟法律,你應該要很清楚結局。如果不知道,糊里糊涂的,在遭到責備時才滿懷怨悔,那我會覺得是這個人自己沒有想清楚。

愛情有的內在本質,也有客觀的外在層面。內在的本質可以是一個最圣潔、最崇高的東西,但它的外在則受限于許多形式:法律、道德,包括所愛的對象都是外在的現象。所以當你個人選擇無怨無悔時,可能碰到的較大難題,就是對方退縮、改變了。

西漢卓文君在及時任丈夫過世新寡期間,在一個非常哀傷的狀態下,遇到了才華洋溢的司馬相如。司馬相如也非常喜歡卓文君,所以作了一首詩《鳳求凰》,“以琴心挑之”,就是彈琴唱給她聽,卓文君就被感動了。

在這里就有一個難題:愛可不可以被替代?歷史上并沒有記載卓文君的前夫是什么樣的人,他是不是也愛著卓文君,或卓文君是不是也愛他?可是在這個時候,在她守喪期間,她卻愛上了司馬相如,甚至跟他私奔。那她不是背叛前夫了嗎?

這里面是有矛盾的,不只是說她震撼了舊的社會倫理價值,跟一個男人私奔,同時也包括卓文君是不是相信有所謂永恒、不朽的愛情?如果她相信的話,那她自己本身就很矛盾,因為在她遇上司馬相如之后,就背叛了與前夫的愛情。

后來司馬相如也變心了,卓文君寫了很有名的一首詩《白頭吟》,說夫妻情分如溝水東西流時,她除了悲傷還是悲傷,但既然司馬相如有二心,她也只好做個了斷。其中一句“愿得一心人,白頭不相離”,道盡古今中外男女對愛情的較大渴望。

而這種被遺棄的心情,在班婕妤的《怨歌行》中有更貼切的描寫。她把自己比喻成秋天的扇子;夏天很熱時,扇子不離手,但是到了秋天,不用扇子了,就把它丟在一旁,所以說“秋扇見捐”。我想我們社會里,不管女性男性都有過這樣的憂傷。

在這個時候,我個人覺得應該要重新考慮自己愛情的圣潔性與崇高性,愛情的本體是在我,或是對象?如果是在我,那么在我的生命里面,愛情已經完成了,我所得到的歡悅、圓滿的部分,都將隨著我的一生永遠不會褪色,至于結局是什么,我不太在意。

常常會有朋友或是學生來找我,訴說他們因為戀愛而哭泣、哀傷,覺得活不下去,我就會問他們:“你覺得你跟這個人在一起,曾經快樂過嗎?”有時候他們生氣到極點時,會說:“我從來沒有快樂過。”我就會提醒他:“你是不是說謊了?你會不會沒有注意到?因為你如果沒有快樂過,現在就不會這么難過。”

我想,在很多時刻,我們需要被提醒,也要常常提醒自己,就是我所愛的這個人,他真的愛過我,對我善良,疼愛過我,難道要因為一些小失誤,或者他離開我了,我就要開始憎恨他、報復他,讓他從百分之百的好,變成百分之百的壞?

很多人會在愛情結束時產生憎恨,是因為他覺得愛情的誓言是永遠不會改變的,談戀愛時說的海枯石爛,就應該是要到海枯石爛才能變心,真的是這樣嗎?

我們回到古代的婚姻倫理,回到法律允許一個男人可以同時娶好幾個妻子的時候,法律可以規定他要把愛平均分給不同的妻子嗎?還是他也會有特別寵愛,特別不寵愛的?這就是說,愛的表達本來就是在一種習慣和形式當中。就像現在一夫一妻的制度被建立起來了,我們也習慣用這個制度去思考愛情,可是我們要知道,人永遠不是制度。

千萬不要覺得有一紙婚約就能保障愛情,只有愛情能保障愛情。

婚姻是法律,它可以保障一夫一妻制,如果有一方沒有履行,另一方可以告他,可以要求他賠償,法律可以判他有罪。可是你沒辦法以法律要挾另一方愛你。

婚姻與愛情不同,法律對愛情是無效的。可是我們常常把它們混淆了。

薩特和西蒙 波伏娃這兩個法國哲學家是一生的伴侶,可是他們不要結婚,他們不要法律的那張紙。他們對自己的愛情很有信心,所以不需要婚姻那張紙來保護。

愛情選擇常兩難

談論愛情這個主題,我常要很小心,因為我自己對于愛情有不同的角度和形式,也比較不會從世俗的層面去考慮,但我想大部分的讀者,還是比較接受世俗的觀念,譬如說到了某個年齡就要結婚,結婚是要昭告諸親友,得到法律的保障,婚后雙方都不可以有外遇,這就是愛情最圓滿最順利的結局。

我不是說這樣不好,也不是要鼓勵任何一個人去學習薩特和西蒙 波伏娃,事實上他們是在做一種實驗,實驗人性有沒有可能不要靠法律的保障,靠人真正內在的吸引力去維持關系。譬如說兩個人愿意住在一起,不是因為法律,也不是道德的約束,而是因為愛。

但他們的愛是很復雜的。因為這兩個人都是法國社會里有名的哲學家,所以社交圈很廣,他們各自有很多同性的、異性的朋友,當然也會碰到被其他人吸引的時候。譬如說薩特去美國開會時,就曾經碰到同樣也是很有才華的人互相吸引,這時候他可能就忘了在家的西蒙 波伏娃。同樣的,當薩特不在家的時候,西蒙 波伏娃也會因為召開文學會議,遇到吸引她的男人。

薩特和西蒙 波伏娃有個共同的約定,任何事情絕不隱瞞,所以如果真的發生了外遇,他們就會告訴對方。他們兩個不斷地在實驗,如果聽到對方外遇,會不會嫉妒?會不會很傷心?會不會憤怒?怎么樣通過這些嫉妒、憤怒、傷心,然后更確定彼此的選擇?

愛情的選擇常常是兩難的,愛誰多愛誰少,那個比重很輕微,我的意思是,不可能有全部愛或全部不愛這么的事。如果不是兩難就沒什么好談的了,如果我全部愛這個人或全部不愛這個人,結局很簡單,大家都知道應該怎么做,又何必要吵架?

我們常常會看到一些緋聞案,一個男子身邊有三個女性,或是一個女性周旋在兩個男人之間,我想,他們之間都不是全愛或全部不愛的問題,也不是因為愛了這個人,就不愛那個人。愛情是很復雜的,里面有很多微妙的東西,連當事人都不容易搞清楚,只有從一個非常寬容的角度,你才能夠了解到在這樣的事件當中,每一個人是如何在努力調整自己,使自己進步,增加自己在對方心目中的比重。

薩特和西蒙 波伏娃都已經過世了,他們一直到老死都住在一起,所以被歌頌成為二十世紀偉大的愛情。可是我不知道,如果他們繼續活下去,會不會發生某些意外?會不會遇到一個人,讓他們決定放棄對方?

這種愛情的形式是讓自己每24小時都在面臨挑戰,當然很艱難,所以我不鼓勵任何一個人去學他們,但同時我也要提醒,千萬不要認為婚姻那一張紙就有用。

我常常在想一個問題,婚姻可不可能繼續保有愛的持續性?因為我看到一些朋友本來很愛讀書、很上進、很在意自己的形象,結了婚之后卻開始發胖……我不知道該用什么字去形容,我的意思是婚姻好像讓兩個人開始自我放棄了。

我真的覺得,當你開始每天睡覺十二個小時,不上進、不讀書,然后發胖、不在意自己的衣著時,你就是不愛對方了。因為你已經不在意自己是不是吸引對方,不怕對方覺得你是不好的。

我相信我可以跟一個人在一起二十年,他都是新鮮的、迷人的,而且我也會自然而然地覺得,在他面前我不可以太差,我不會讓自己發胖,讓自己講話言不及義。我想如果因為跟一個人結婚而變得庸俗,或是對方變得庸俗,我真的會覺得厭煩。

我的意思是,千萬不要讓婚姻變成戀愛的句點,它應該是可以延續的。

很多人會說,好像古代的相親比較好,因為結婚那天就是戀愛的開始,彼此是互相吸引的。而我們現在的戀愛形式,是戀愛談到快膩了,就說結婚吧,然后就真的走進墳墓,把愛情葬送了,維系兩人關系的常常是孩子。對于女性而言,至少孩子還有很大的吸引力,她可以把對孩子的愛取代了對丈夫的愛。可是那個男子就很寂寞了。有時候我會很同情這些男子,他們在不知不覺中被孩子替代了,而且女性對孩子的愛是很強的,有一些女性甚至是在孩子的愛里得到滿足,根本不在意丈夫會不會回來。

給對方海闊天空的自由

愛情的問題真的很復雜,如果要下一個結論,我想,真正的愛是智慧。

一張法律見證、雙方蓋了章的婚約是一種限制,兩個人一起發誓說海枯石爛也是一種限制,但是這兩種限制都不是真正的限制,因為在現實中,有人背叛了婚約,有人背叛了誓言。真正能限制愛情的方法,就是徹底拿掉限制,讓對方海闊天空,而你,相信自己本身就具有強大的吸引力量,你的愛,你的才華,你的寬容,都是讓對方離不開的原因,甚至你故意讓他出去,他都不想跑,這真的需要智慧。

我今天不只是在講男性與女性的關系,父母對子女也是如此。我聽到很多爸爸媽媽說:“為什么我的孩子老是不回家?”我不敢告訴他,他的孩子常常打電話給我,要到我家來。我想在這里面是有問題的,他為什么不回家?因為他回家只會受到限制,他是不被了解、不能溝通的,他在家里感到痛苦,所以逃掉了。如果不能改善這個部分,讓家對孩子產生吸引力,那他永遠都不想回家。

我常常覺得,愛應該給對方海闊天空的自由,然后讓他愿意回來、喜歡回來。你要把愛人當做鴿子,每天放他出去飛,等著他回來,不是當做狗,在脖子上加項圈、加繩子,時時刻刻拉在手上,怕他跑掉。而愛情的本體是自己,自己永遠不應該放棄自己,你要相信自己是美的、是智慧的、是上進的、是有道德的、是有包容力的。如此一來,別人會離開你嗎?

不會的,趕都趕不走的。

愛的平衡

在一些關于愛情的抽象論述中,我們不會反對“專情”這件事情,我們最常歌頌的也是專情,一種“專一”和“專心”,愛一個人至死不渝,當我們對一個人這么說的時候,當然就是一生一世的事情,甚至是生生世世,像“七世夫妻”的故事,海枯石爛,還要結來生緣的。

可是,所謂的“專一”、“專心”要如何解釋?每個人在他不同的成長過程中,都會有不同的領悟吧。就像你在春天時,到陽明山上走一走,繁花盛開,你凝視著其中一朵,這一刻是不是專一、專心?而當下一刻,你的視線轉移到天上飄浮的白云,這一刻又是不是專一、專心?

其實我們是在很多的分心的片段中專心的,每一個片段的剎那是專心,從一個片段到另一個片段,還是專心,我的意思是說,我們要界定“專心”、“分心”是很困難的。如果舉的例子是花和白云,很多人都可以接受,但如果是一個女人和另一個女人呢?

很多事物在自然當中,我們可以把它講得很美,就像老莊思想所描述的自然。但如果是人就不一樣了。我常跟朋友聊,花在開,開得那么美,香氣四溢,她的目的只有一個:招蜂引蝶。我們說,花努力地綻放出美麗的姿態,吸引昆蟲來采蜜,完成花粉的交配,讓生命可以擴大和延長,我們會覺得美極了,但其實就是一種生殖的行為。如果是一個女性或是男性,很努力地把自己弄得很美,去招蜂引蝶,我們卻會覺得這是一件不好的事情,不美,而且不道德。至少當我們用“招蜂引蝶”這句成語來形容一個人的時候,就是帶著貶義的。

把人的事情放到自然規則里去看,你會有一種更大的寬容。

我相信人在漫長的進化過程當中,雖然已經稱自己是萬物之靈了,但身上植物、動物的部分仍然還在,如果能常常把人的問題,推到老莊的世界、自然的世界,今天我愛的兩個人,如果是杜鵑花或云的話,也許是一種轉換的智慧吧。

我不知道這句話對于在愛情里失去平衡的人,有沒有幫助?在現實中,哀傷很難忍得住,嫉妒很難平復下來,怒氣很難克制,可是當你回到大自然、回到宇宙,回到更大的空間里,你會覺得愛情真的不是生命的,在愛情較大的哀愁中,你還是要忍著眼淚坐公交車去上課、上班,你還是要工作,還是要面對生活中除了愛情之外,所有繁復的事情。

我不敢粗暴地說“你不能哀傷”,因為我知道為愛情哀傷是多么痛苦的事情,我只能說,你必須要度過這個哀傷,要在成長的過程中,學會讓自己領悟:愛情不是生命的,你要挾帶著這個哀傷繼續生活,并且更重要的,繼續愛人。

一直停留在哀傷的時刻,是沒有意義的事,當你能夠度過這個哀傷,并從哀傷中領悟到一些事情,哀傷才有意義。

當然,很多人在哀傷的當下,會覺得我忍不住、我過不去;我要說的是,哀傷很難過,但一定會過、一定能過的。當你度過了之后,心境就會不同,再回過頭看自己花很長時間度過的那個關卡時,就會覺得其實是鉆在牛角尖里,只要能夠跳出來,就沒事了。

我也會建議,每個人生命里愛的支點要多一點。支點就是你所倚靠、你的愛賴以支撐的對象。在物理學當中,物體如果只有一個支點,是很不穩定的;就像一座高大的建筑物,地基要有很多支點支撐才能平衡、才會穩定。

著名詩人席慕容曾這樣稱贊蔣勛:“是這個時代踏入藝術門檻的引路人。他為我們開啟的,不只是心中的一扇門窗,而是文化與歷史長河上所有的悲喜真相。時光終將流逝,然而美的記憶長存”。

女神林青霞視他為“偶像”,稱他為自己的——“半顆安眠藥,能給予內心安定的力量。”

臺灣散文名家張曉風描述:“善于把低眉垂睫的美喚醒,讓我們看見精燦灼人的明眸。善于把沉啞喑滅的美喚醒,讓我們聽到恍如鶯啼翠柳的華麗歌聲。”

“蔣勛是個懂美的人。”——三毛。

臺灣知名畫家、詩人、作家蔣勛先生的代表之作,曾獲臺灣廣播電視金鐘獎,幫助我們領悟生活的真諦,找回生活的信仰

聽過蔣勛先生講讀的紅樓夢,蔣勛先生的書籍相對來說是比較容易讀的 ,娓娓道來讓我們更好地學會生活、學會學習、怎樣表達清晰表達更有條理,希望看完這本書能有所收獲 另外現在當當搞活動真的超級合適的 必須給好評!祝當當生意興隆!!

聽過蔣勛先生講讀的紅樓夢,蔣勛先生的書籍相對來說是比較容易讀的 ,娓娓道來讓我們更好地學會生活、學會學習、怎樣表達清晰表達更有條理,希望看完這本書能有所收獲 另外現在當當搞活動真的超級合適的 必須給好評!祝當當生意興隆!!

這是蔣勛原來做廣播節目的整理稿,整理人很用心,整理成了不同卻又整體合一的主題,讀起來比較輕松,業余讀讀挺好的,可以提高人們的美學欣賞和人文認識水平。

對人的心靈的塑造,對文化的認識,對情感的描述,對生死的看法,每個人有每個人的想法,看的多了,懂得多了,生活就會詩意很多。

對人的心靈的塑造,對文化的認識,對情感的描述,對生死的看法,每個人有每個人的想法,看的多了,懂得多了,生活就會詩意很多。

正版好書,本書從生活中十個角度,以獨特的視角和犀利的見解,層層剖析、細細思索,通熟易懂、引人入勝,讓讀者真切地追求自我,找回生活的信仰…值得品讀

正版好書,本書從生活中十個角度,以獨特的視角和犀利的見解,層層剖析、細細思索,通熟易懂、引人入勝,讓讀者真切地追求自我,找回生活的信仰…值得品讀

有自信的人,對于自己所擁有的東西,是一種充滿而富足的感覺,他可能看到別人有而自己沒有的東西,會覺得羨慕、敬佩,進而歡喜贊嘆,但他回過頭來還是很安分地做自己

大師的語言,樸實無華卻又充滿了生活的智慧,只有被社會蹂躪過的人才會發出“是啊,這個社會就是這樣子”的感概....所以,做一個信仰的和精神富足的人吧。

對于人性的真實與自我,那些成績好的學生始終沒有機會碰觸,因為考試不會考。這只是提醒我們,知識完全不等于智慧,也完全沒有辦法轉換成智慧。我覺得這句話,我們班那些祖國花朵亟需共勉。

感覺孤獨六講不錯,說生活十講比孤獨六講還好看,那么就買來看看,吳哥是早有耳聞,感覺蔣勛詮釋美的東西還是有一套的,浮生六記是一個呆米說想看,就買了,結果誰知道那傻缺也偷偷買了十講和六記……

感覺孤獨六講不錯,說生活十講比孤獨六講還好看,那么就買來看看,吳哥是早有耳聞,感覺蔣勛詮釋美的東西還是有一套的,浮生六記是一個呆米說想看,就買了,結果誰知道那傻缺也偷偷買了十講和六記……

這本書我感覺寫的太好,一拿起來就不舍得放下,因為他講了很多社會現象,也講了很多人生哲理,人生中許多的大道理并不是說要發生轟轟烈烈的大事才有大徹大悟,日常生活也能有很深刻的感悟。

這本書我感覺寫的太好,一拿起來就不舍得放下,因為他講了很多社會現象,也講了很多人生哲理,人生中許多的大道理并不是說要發生轟轟烈烈的大事才有大徹大悟,日常生活也能有很深刻的感悟。

蔣勛作為美學大家,也注重對生活細節的觀察和反思。初步接觸其作品,是因為在閱讀西方文學的時候,經常會出現畫家,各門各派的代表,于是想找一本系統介紹西方藝術史和畫家派系的作品。因此發現了其寫的西方藝術史。這部作品是對生活的思考,值得我們借鑒和學習。

每章都有收獲。蔣老是個理想主義者,雖然他追求的世界可能永遠無法實現,人的欲望讓文明進步,讓自然衰弱,這趨勢好像無法阻擋,人的急功近利也讓世界慢不下來。可是還是希望多遇到這樣像蔣老這樣懷抱理想的人。

一直停留在哀傷的時刻,是沒有意義的事,當你能夠度過這個哀傷,并從哀傷中領域到一些事情,哀傷才有意義

蔣勛先生的書每本都很喜歡,文筆流暢,看起來十分輕松,就像飲水,之前就已經入了孤獨六講,這次接著看這本,相信會有更多的收獲!

蔣勛先生的書每本都很喜歡,文筆流暢,看起來十分輕松,就像飲水,之前就已經入了孤獨六講,這次接著看這本,相信會有更多的收獲!

蔣勛先生崇尚樹立正確的生活觀并付之于行動。生命有始至終是一個體驗過程之路。蔣先生的講述確有啟發的作用,相信也是他本人的經驗之談。

蔣勛先生崇尚樹立正確的生活觀并付之于行動。生命有始至終是一個體驗過程之路。蔣先生的講述確有啟發的作用,相信也是他本人的經驗之談。

蔣勛先生,是一個很有文化的人。讀他的書,感覺還不錯。推薦!有一篇提到阿巴斯的電影,然后我就去看了,真的不錯。人的內心的那種信仰。后面就覺得有一丟丟看不下去,有一點點枯燥,可能自己沉不下心吧。

好書無論讀多少遍,都有醍醐灌頂之效。尤其是對教育的反思,對人性弱點的直視。生活十講,也可以說是教育生活十講,讓我不斷反思在教育的路上該怎么走,怎么教,怎么對得起孩子,怎么讓他們成為頂天立地的中華兒。

很喜歡書里提到的知識分子的“風范”,對人的關懷正是物質社會所缺乏的。他提到知識分子的力量,文學的重要性,人性及信仰,都非常誠懇又切中要害,與他批評的那時的臺灣相比,整個世界好像都有點倒退

感覺還是蔣勛的文字更合我的胃口,對照下他口中的種種敘述的種種細節,感覺都有可改進的地方,都能賦之行動。之前就看過他的《孤獨六講》,并聽過他評的紅樓夢,角度新奇,驚醒良多

沉淀下來的文字,分量總是足金。在這樣的一個世界里,一種風華,從未逝去。愛書的你我,總能得到些許溫暖,些許振作,關于生活,關于價值與信仰,請更堅定地去選擇不被物化,更堅定地醒思自己的力量。

覺得蔣勛先生寫的東西都很感染人!!大贊!很喜歡這個:“這個世界其實真的很簡單,只是人為了變復雜了。他們會告訴我,你只要知道自己真正喜歡和想要的東西是什么就行了,然后就什么都不要考慮的去做,為了它默默的付出,這個付出的過程,會是辛苦但也會是幸福的。” 成熟的生活態度就是這樣子的吧?我給滿分么么噠~(^з^)-☆

難能可貴的是能夠保持清醒又不失人情溫暖的心態來看待臺灣現象與本質,更加難能可貴的是愿意為之做出什么,并且沒有把它當成負擔。心態好就是這個樣子

蔣先生的書是值得收藏的。他的諸多理念都與老師很相仿,所以在閱讀的時候常常會有會心一笑的片段,那些我們熟知于心的句子,我們以前常常會說。他是溫暖的,悲憫的,但是更多的是睿智的,平和的。書中最后一句話,只有讓等待變成一種態度,一種心態,它才會成為生活中的信仰,成為我們作為人的新價值。老師,這恰也是暈子一直所說的,等待是美好的,是可以完成自我救贖的。

蔣先生的書是值得收藏的。他的諸多理念都與老師很相仿,所以在閱讀的時候常常會有會心一笑的片段,那些我們熟知于心的句子,我們以前常常會說。他是溫暖的,悲憫的,但是更多的是睿智的,平和的。書中最后一句話,只有讓等待變成一種態度,一種心態,它才會成為生活中的信仰,成為我們作為人的新價值。老師,這恰也是暈子一直所說的,等待是美好的,是可以完成自我救贖的。

蔣勛三書系列第二本。感覺比《孤獨六講》要更加好看一些,而且雖然說得是90年代的臺灣,卻奇妙地與現在的大陸契合無邊。每一講都能戳中心里的一部分,解讀“現代病”的一些病癥,值得常讀常新。