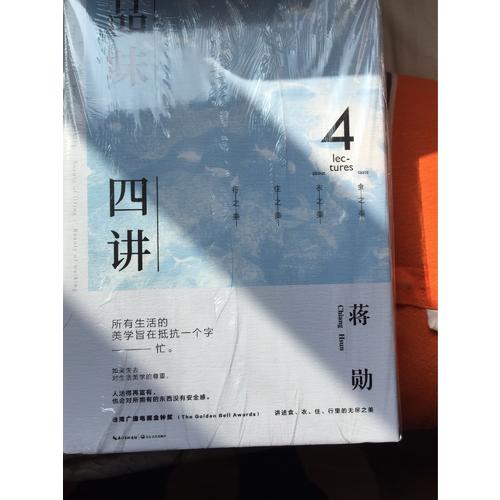

華語世界經典暢銷書——蔣勛三書:《孤獨六講》 《生活十講》 《品味四講》。

初版十周年精裝紀念版,作者親作長序,并作全書修訂。

清雅裝幀,黑白灰極簡風,精美插圖。書中照片為蔣勛住所實地拍攝,與讀者共享他的生活美學。

所有舍不得、想不通的種種,都在文學上找到出口。蔣勛以坦然溫柔的文字,詮釋孤獨、生活與美,書寫我們內心安定的力量。在百轉千回的人生旅程中,尋得一片自心的清明。

蔣勛,福建長樂人。1947年生于古都西安,成長于寶島臺灣。臺北中國文化大學史學系、藝術研究所畢業。1972年負笈法國巴黎大學藝術研究所,1976年返臺后,曾任《雄獅美術》月刊主編,并先后執教于文化、輔仁大學及東海大學美術系系主任。

蔣勛先生文筆清麗流暢,說理明白無礙,兼具感性與理性之美,有小說、散文、藝術史、美學論述作品數十種,并多次舉辦畫展,深獲各界好評。近年專注兩岸美學教育推廣,他認為:“美之于自己,就像是一種信仰一樣,而我用布道的心情傳播對美的感動。”

情欲孤獨

孤獨,是我一直想談論的主題。

有很長的一段時間,每天早上起來翻開報紙,在所有事件的背后,隱約感覺到有一個孤獨的聲音。不明白為何會在這些熱鬧滾滾的新聞背后,感覺到孤獨的心事,我無法解釋,只是隱隱約約覺得,這個匆忙的城市里有一種長期被忽略、被遺忘,潛藏在心靈深處的孤獨。

我開始嘗試以另一種角度解讀新聞,不論誰對誰錯,誰是誰非,而是去找尋那一個隱約的聲音。

于是我聽到了各種年齡、各種角色、各個階層處于孤獨的狀態下發出的聲音。當社會上流傳著一片暴露個人隱私的光碟時,我感覺到被觀看者內心的孤獨感,在那樣的時刻,她會跟誰對話?她有可能跟誰對話?她現在在哪里?她心里的孤獨是什么?這些問題在我心里旋繞了許久。

我相信,這里面有屬于法律的判斷、有屬于道德的判斷,而屬于法律的歸法律,屬于道德的歸道德;有一個部分,卻是身在文學、美學領域的人所關注的,即重新檢視、聆聽這些角色的心事。當我們隨著新聞媒體喧嘩、對事件中的角色指指點點時,我們不是在聆聽他人的心事,只是習慣不斷地發言。

愈來愈孤獨的社會

我的成長,經歷了社會幾個不同的發展階段。小時候家教嚴格,不太有機會發言,父母總覺得小孩子一開口就會講錯話。記得過年時,家里有許多禁忌,許多字眼不能講,例如“死”或是死的同音字。每到臘月,母親就會對我耳提面命。奇怪的是,平常也不太說這些字的,可是一到這個時節就會脫口而出,受到處罰。后來,母親也沒辦法,只好拿張紅紙條貼在墻上,上面寫著“童言無忌”,不管說什么都沒有關系了。

那個時候,要說出心事或表達出某些語言,會受到很多約束。于是我與文學結了很深的緣。有時候會去讀一本文學作品,與作品中的角色對話或者獨白,那種感覺是孤獨的,但那種孤獨感,深為此刻的我所懷念,原因是,在孤獨中有一種很飽滿的東西存在。

現在信息愈來愈發達了,而且流通得非常快。除了電話以外,還有答錄機、簡訊、傳真機、e-mail等聯絡方式——每次旅行回來打開電子信箱,往往得先殺掉大多數的垃圾信件后,才能開始“讀信”。

然而,整個社會卻愈來愈孤獨了。

感覺到社會的孤獨感約莫是在這幾年。不論是打開電視或收聽廣播,到處都是call in節目。那個沉默的年代已不存在,每個人都在表達意見,但在一片call in聲中,我卻感覺到現代人加倍的孤獨感。尤其在call in的過程中,因為時間限制,往往只有幾十秒鐘,話沒說完就被打斷了。

每個人都急著講話,每個人都沒把話講完。

快速而進步的通訊科技,仍然無法照顧到我們內心里那個巨大而荒涼的孤獨感。

我忽然很想問問那個被打斷的聽眾的電話,我想打給他,聽他把話說完。其實,在那樣的情況下,主持人也會很慌。于是到,連call in說話的機會都沒有了,直接以選擇的方式:贊成或不贊成,然后在屏幕上,看到兩邊的數字一直跳動一直跳動……

我想談的就是這樣子的孤獨感。因為人們已經沒有機會面對自己,只是一再地被刺激,要把心里的話丟出去,卻無法和自己對談。

愛是人生的課題

愛,也是一種介入。

我相信,愛是人類較大的課題。所有的宗教、所有的哲學、所有的文學藝術,百分之九十的主題,都在談論愛的問題。這么大的問題,幾千年來被人類討論,還是沒有一個結論。

所以我們要探討這個主題時,應該是要懷抱著謙卑的心情,不意圖立刻下定論,這是一個要用一生去修行的課題。我不確定每一個人在都能圓滿,我的意思是在臨終的時刻,怎么看待自己這一生愛的功課,會是一個圓滿的分數,或者是不及格,甚至零分?

基本上,我覺得愛有兩個部分,是常常會混淆的。一部分是愛的本質,我們對愛有一種渴望跟需求,就像柏拉圖所說,你為什么愛,因為你欠缺。《會飲篇》是柏拉圖討論愛最重要的一篇哲學作品,內容是講很多人一起喝酒,有醫生、有詩人、有喜劇家,當然也有哲學家蘇格拉底。他們設定了一個主題,討論愛,尤其是“愛欲”這個問題,每一個人都從不同的角度提出看法,由蘇格拉底做總結。這里面我們就可以看到柏拉圖提到關于“愛的本質”的問題。

另外一個部分,愛也可以變成一種形式或習慣。譬如傳統中國父母會對女兒說:在家從父,出嫁從夫,夫死就要從子,叫做“三從”。對于一個女性來講,她的愛是被這三者決定的,沒有其他可能。今天我們在路上隨便碰到一個女孩子,問她:“你覺得三從是對的嗎?”她很可能是反對的,意思是說愛的形式、愛的表達方式,會隨著時空改變。我們今天講愛所引起的混亂,就是在這種形式上的混亂。

過去女人的愛那么簡單,在家里反正就聽爸爸的,結婚以后就聽丈夫的,丈夫如果死了就聽兒子的,這么簡單的三從規則,就夠用了。她從來不用去煩惱或憂傷自己的愛情如何釋放,因為社會的禮教已經全部為她設定好了,甚至她根本沒有機會去接觸更多的異性。

但是現在,愛的形式改變了,整個社會倫理、外在的規則都跳出原來的框架。一個職業婦女每天都會接觸到很多異性,她受到挑戰與被牽連的機會變多了,就像我們前面所說的,外在的考驗變多時,內在修行的需求度與難度都會提高。

在這樣的情況下,對于這個問題的探討,應該要用最誠懇的態度,去把所有的個案做最嚴肅的整理,沒有任何嘲笑或者不好意思的問題,才可能在社會建立起新的倫理規則。

愿得一心人,白頭不相離

關于愛的本質,可以確定的是:人是為了幸福而活的。人永遠需要愛,需要付出愛,也需要得到愛,這是本質,可是在形式上,不同的社會法律、道德倫理,有不同的愛的形式。譬如前幾年看到報紙登一則消息,一位阿拉伯公主因為自由戀愛就被爸爸處決。這件事如果發生在臺灣,我們會覺得簡直不可思議,太殘暴了;可是對阿拉伯人而言,他們認為這樣處理問題是對的。也就是說,阿拉伯公主自由戀愛從一個角度看,它是一個動人、偉大的愛情故事,可是從那個社會的角度看,它是不道德的。

這就是我要說的,愛的形式與道德、法律沒有辦法脫節。

愛不可能圣潔、單純到脫離人類的法律、道德,一旦發生沖突時,你就只能選擇。羅密歐與朱麗葉千古以來讓人感動的原因,就是他們沖破了法律與道德,梁山伯與祝英臺之所以讓我們落淚,也是因為他們沖破了法律與道德。再提一個更有趣的例子:《白蛇傳》,這是一則非常動人的愛情故事,因為主角是人與蛇,多么不可能在一起。這些故事就是企圖保有愛情的純粹性,可是這個純粹性要存在現實之中,非常困難。羅密歐與朱麗葉怎么可以在一起?他們兩家是仇人啊!梁山伯與祝英臺怎么可以在一起?一個這么有錢,一個這么窮,有階級問題啊!那白蛇和許仙又怎么可能在一起?一個是蛇一個是人。種種現實的聲音都是要說服你,純粹愛情的不可能性。

在這樣的狀況下,如果你還在堅持愛情至上,堅持愛的圣潔主義,你就要無怨無悔,不管遭遇任何困難,甚至是死亡。如果有怨有悔,從一開始你就要回到法律跟道德的規范里,一開始就不要背叛法律跟道德。

這是你的選擇。

其實,每一段愛情,我們都應該回過頭來問自己:我要扮演什么樣的角色?

如果你選擇一段轟轟烈烈的愛情,要震撼整個社會的道德跟法律,你應該要很清楚結局。如果不知道,糊里糊涂的,在遭到責備時才滿懷怨悔,那我會覺得是這個人自己沒有想清楚。

愛情有的內在本質,也有客觀的外在層面。內在的本質可以是一個最圣潔、最崇高的東西,但它的外在則受限于許多形式:法律、道德,包括所愛的對象都是外在的現象。所以當你個人選擇無怨無悔時,可能碰到的較大難題,就是對方退縮、改變了。

西漢卓文君在及時任丈夫過世新寡期間,在一個非常哀傷的狀態下,遇到了才華洋溢的司馬相如。司馬相如也非常喜歡卓文君,所以作了一首詩《鳳求凰》,“以琴心挑之”,就是彈琴唱給她聽,卓文君就被感動了。

在這里就有一個難題:愛可不可以被替代?歷史上并沒有記載卓文君的前夫是什么樣的人,他是不是也愛著卓文君,或卓文君是不是也愛他?可是在這個時候,在她守喪期間,她卻愛上了司馬相如,甚至跟他私奔。那她不是背叛前夫了嗎?

這里面是有矛盾的,不只是說她震撼了舊的社會倫理價值,跟一個男人私奔,同時也包括卓文君是不是相信有所謂永恒、不朽的愛情?如果她相信的話,那她自己本身就很矛盾,因為在她遇上司馬相如之后,就背叛了與前夫的愛情。

后來司馬相如也變心了,卓文君寫了很有名的一首詩《白頭吟》,說夫妻情分如溝水東西流時,她除了悲傷還是悲傷,但既然司馬相如有二心,她也只好做個了斷。其中一句“愿得一心人,白頭不相離”,道盡古今中外男女對愛情的較大渴望。

而這種被遺棄的心情,在班婕妤的《怨歌行》中有更貼切的描寫。她把自己比喻成秋天的扇子;夏天很熱時,扇子不離手,但是到了秋天,不用扇子了,就把它丟在一旁,所以說“秋扇見捐”。我想我們社會里,不管女性男性都有過這樣的憂傷。

在這個時候,我個人覺得應該要重新考慮自己愛情的圣潔性與崇高性,愛情的本體是在我,或是對象?如果是在我,那么在我的生命里面,愛情已經完成了,我所得到的歡悅、圓滿的部分,都將隨著我的一生永遠不會褪色,至于結局是什么,我不太在意。

常常會有朋友或是學生來找我,訴說他們因為戀愛而哭泣、哀傷,覺得活不下去,我就會問他們:“你覺得你跟這個人在一起,曾經快樂過嗎?”有時候他們生氣到極點時,會說:“我從來沒有快樂過。”我就會提醒他:“你是不是說謊了?你會不會沒有注意到?因為你如果沒有快樂過,現在就不會這么難過。”

我想,在很多時刻,我們需要被提醒,也要常常提醒自己,就是我所愛的這個人,他真的愛過我,對我善良,疼愛過我,難道要因為一些小失誤,或者他離開我了,我就要開始憎恨他、報復他,讓他從百分之百的好,變成百分之百的壞?

很多人會在愛情結束時產生憎恨,是因為他覺得愛情的誓言是永遠不會改變的,談戀愛時說的海枯石爛,就應該是要到海枯石爛才能變心,真的是這樣嗎?

我們回到古代的婚姻倫理,回到法律允許一個男人可以同時娶好幾個妻子的時候,法律可以規定他要把愛平均分給不同的妻子嗎?還是他也會有特別寵愛,特別不寵愛的?這就是說,愛的表達本來就是在一種習慣和形式當中。就像現在一夫一妻的制度被建立起來了,我們也習慣用這個制度去思考愛情,可是我們要知道,人永遠不是制度。

千萬不要覺得有一紙婚約就能保障愛情,只有愛情能保障愛情。

婚姻是法律,它可以保障一夫一妻制,如果有一方沒有履行,另一方可以告他,可以要求他賠償,法律可以判他有罪。可是你沒辦法以法律要挾另一方愛你。

婚姻與愛情不同,法律對愛情是無效的。可是我們常常把它們混淆了。

薩特和西蒙 波伏娃這兩個法國哲學家是一生的伴侶,可是他們不要結婚,他們不要法律的那張紙。他們對自己的愛情很有信心,所以不需要婚姻那張紙來保護。

愛情選擇常兩難

談論愛情這個主題,我常要很小心,因為我自己對于愛情有不同的角度和形式,也比較不會從世俗的層面去考慮,但我想大部分的讀者,還是比較接受世俗的觀念,譬如說到了某個年齡就要結婚,結婚是要昭告諸親友,得到法律的保障,婚后雙方都不可以有外遇,這就是愛情最圓滿最順利的結局。

我不是說這樣不好,也不是要鼓勵任何一個人去學習薩特和西蒙 波伏娃,事實上他們是在做一種實驗,實驗人性有沒有可能不要靠法律的保障,靠人真正內在的吸引力去維持關系。譬如說兩個人愿意住在一起,不是因為法律,也不是道德的約束,而是因為愛。

但他們的愛是很復雜的。因為這兩個人都是法國社會里有名的哲學家,所以社交圈很廣,他們各自有很多同性的、異性的朋友,當然也會碰到被其他人吸引的時候。譬如說薩特去美國開會時,就曾經碰到同樣也是很有才華的人互相吸引,這時候他可能就忘了在家的西蒙 波伏娃。同樣的,當薩特不在家的時候,西蒙 波伏娃也會因為召開文學會議,遇到吸引她的男人。

薩特和西蒙 波伏娃有個共同的約定,任何事情絕不隱瞞,所以如果真的發生了外遇,他們就會告訴對方。他們兩個不斷地在實驗,如果聽到對方外遇,會不會嫉妒?會不會很傷心?會不會憤怒?怎么樣通過這些嫉妒、憤怒、傷心,然后更確定彼此的選擇?

愛情的選擇常常是兩難的,愛誰多愛誰少,那個比重很輕微,我的意思是,不可能有全部愛或全部不愛這么的事。如果不是兩難就沒什么好談的了,如果我全部愛這個人或全部不愛這個人,結局很簡單,大家都知道應該怎么做,又何必要吵架?

我們常常會看到一些緋聞案,一個男子身邊有三個女性,或是一個女性周旋在兩個男人之間,我想,他們之間都不是全愛或全部不愛的問題,也不是因為愛了這個人,就不愛那個人。愛情是很復雜的,里面有很多微妙的東西,連當事人都不容易搞清楚,只有從一個非常寬容的角度,你才能夠了解到在這樣的事件當中,每一個人是如何在努力調整自己,使自己進步,增加自己在對方心目中的比重。

薩特和西蒙 波伏娃都已經過世了,他們一直到老死都住在一起,所以被歌頌成為二十世紀偉大的愛情。可是我不知道,如果他們繼續活下去,會不會發生某些意外?會不會遇到一個人,讓他們決定放棄對方?

這種愛情的形式是讓自己每24小時都在面臨挑戰,當然很艱難,所以我不鼓勵任何一個人去學他們,但同時我也要提醒,千萬不要認為婚姻那一張紙就有用。

我常常在想一個問題,婚姻可不可能繼續保有愛的持續性?因為我看到一些朋友本來很愛讀書、很上進、很在意自己的形象,結了婚之后卻開始發胖……我不知道該用什么字去形容,我的意思是婚姻好像讓兩個人開始自我放棄了。

我真的覺得,當你開始每天睡覺十二個小時,不上進、不讀書,然后發胖、不在意自己的衣著時,你就是不愛對方了。因為你已經不在意自己是不是吸引對方,不怕對方覺得你是不好的。

我相信我可以跟一個人在一起二十年,他都是新鮮的、迷人的,而且我也會自然而然地覺得,在他面前我不可以太差,我不會讓自己發胖,讓自己講話言不及義。我想如果因為跟一個人結婚而變得庸俗,或是對方變得庸俗,我真的會覺得厭煩。

我的意思是,千萬不要讓婚姻變成戀愛的句點,它應該是可以延續的。

很多人會說,好像古代的相親比較好,因為結婚那天就是戀愛的開始,彼此是互相吸引的。而我們現在的戀愛形式,是戀愛談到快膩了,就說結婚吧,然后就真的走進墳墓,把愛情葬送了,維系兩人關系的常常是孩子。對于女性而言,至少孩子還有很大的吸引力,她可以把對孩子的愛取代了對丈夫的愛。可是那個男子就很寂寞了。有時候我會很同情這些男子,他們在不知不覺中被孩子替代了,而且女性對孩子的愛是很強的,有一些女性甚至是在孩子的愛里得到滿足,根本不在意丈夫會不會回來。

給對方海闊天空的自由

愛情的問題真的很復雜,如果要下一個結論,我想,真正的愛是智慧。

一張法律見證、雙方蓋了章的婚約是一種限制,兩個人一起發誓說海枯石爛也是一種限制,但是這兩種限制都不是真正的限制,因為在現實中,有人背叛了婚約,有人背叛了誓言。真正能限制愛情的方法,就是徹底拿掉限制,讓對方海闊天空,而你,相信自己本身就具有強大的吸引力量,你的愛,你的才華,你的寬容,都是讓對方離不開的原因,甚至你故意讓他出去,他都不想跑,這真的需要智慧。

我今天不只是在講男性與女性的關系,父母對子女也是如此。我聽到很多爸爸媽媽說:“為什么我的孩子老是不回家?”我不敢告訴他,他的孩子常常打電話給我,要到我家來。我想在這里面是有問題的,他為什么不回家?因為他回家只會受到限制,他是不被了解、不能溝通的,他在家里感到痛苦,所以逃掉了。如果不能改善這個部分,讓家對孩子產生吸引力,那他永遠都不想回家。

我常常覺得,愛應該給對方海闊天空的自由,然后讓他愿意回來、喜歡回來。你要把愛人當做鴿子,每天放他出去飛,等著他回來,不是當做狗,在脖子上加項圈、加繩子,時時刻刻拉在手上,怕他跑掉。而愛情的本體是自己,自己永遠不應該放棄自己,你要相信自己是美的、是智慧的、是上進的、是有道德的、是有包容力的。如此一來,別人會離開你嗎?

不會的,趕都趕不走的。

著名詩人席慕容曾這樣稱贊蔣勛:“是這個時代踏入藝術門檻的引路人。他為我們開啟的,不只是心中的一扇門窗,而是文化與歷史長河上所有的悲喜真相。時光終將流逝,然而美的記憶長存”。

女神林青霞視他為“偶像”,稱他為自己的——“半顆安眠藥,能給予內心安定的力量。”

臺灣散文名家張曉風描述:“善于把低眉垂睫的美喚醒,讓我們看見精燦灼人的明眸。善于把沉啞喑滅的美喚醒,讓我們聽到恍如鶯啼翠柳的華麗歌聲。”

“蔣勛是個懂美的人。”——三毛。

很喜歡蔣勛~~~ 當當活動,購買超級劃算

寶貝很不錯,當當發貨速度也很快!

物流很快!

書品相質量很好!快遞迅速!

很好看的書

孩子書架上必備的一套書

內容很好,包裝也不錯,活動期間買很劃算。

包裝還是不錯的

包裝還是不錯的

品質不錯博大精深值得收藏好書好書好書

書還沒拆 囤著慢慢看

不錯。值得一讀!

為什么圖片一點都不清楚

為什么圖片一點都不清楚

經典之作,值得擁有。

期待好久的作品

期待好久的作品

認真閱讀,用心體會。很好!

太好了,文字非常吸引人。

滿意的購書,慢慢地品讀。

好好好好好

三本書有兩本質量一樣,另一本紙張明顯很差

三本書有兩本質量一樣,另一本紙張明顯很差

印刷和紙質都很好

印刷和紙質都很好

喜歡蔣勛,以前聽過蔣勛的紅樓夢,很不一樣,這次買書讀讀應該也會有不一樣的感受和領悟

無論是從品質,還是從外觀都很棒,不過這次我是奔著蔣勛去的,能和劉心武紅樓不分高下,其他書應該不成問題

無論是從品質,還是從外觀都很棒,不過這次我是奔著蔣勛去的,能和劉心武紅樓不分高下,其他書應該不成問題

關于蔣勛的書,最近幾年風靡大陸,個人而言,質量較好的還是早起的這幾本論講,所以這幾本書,基本上每個版本我都有。還是極力推薦的!