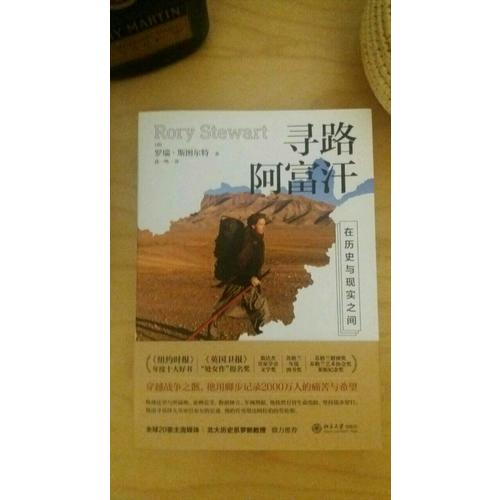

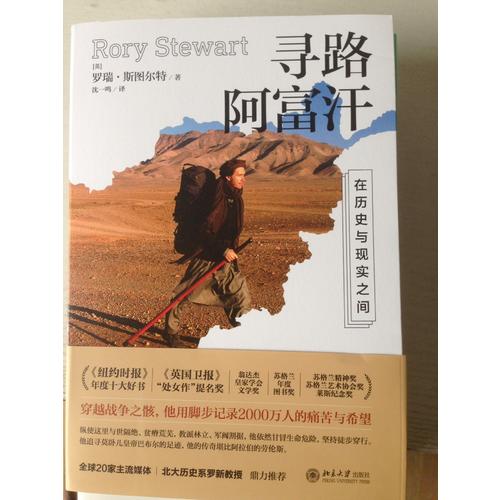

2000年,27歲的羅瑞 斯圖爾特開始他徒步穿越亞洲的計劃,在伊朗、尼泊爾、印度和阿富汗幾個國家內分階段各自走了一部分,全程合計近萬公里。《尋路阿富汗》記錄的是他2002年初穿越阿富汗中央山地的經歷。 “9 11”之后,隨著美軍侵入阿富汗以及塔利班政府的垮臺,使得與世界隔絕長達24年的阿富汗向西方世界開放了。在阿富汗還未陷入又一段軍閥林立的混亂之前,羅瑞 斯圖爾特抓住了這個轉瞬即逝的歷史窗口,開始他長達36天、從赫拉特徑直向東前往喀布爾的徒步旅行。在穿行途中,斯圖爾特不僅要面對山地與暴風雪等惡劣的地理氣候條件、遭受營養不良與腸胃感染等病痛折磨,還有可能面臨被部落民射殺、被狼群分食的危險。即便存在著各種各樣的風險,斯圖爾特依然堅持徒步行走,記錄下這一在地緣與文明的夾縫中掙扎的國家及其人民的生存狀態。

1.英國政壇新銳、外交國務大臣羅瑞 斯圖爾特轟動世界的旅行記。 2.斯圖爾特是9 11之后獨自進入阿富汗并完成從西向東穿越的西方人。

羅瑞 斯圖爾特(Rory Stewart),英國外交家、政治家、作家。畢業于伊頓公學和牛津大學,獲得過皇家高地軍團的軍官資格。曾任英國駐印尼、波黑和伊拉克的外交官。2004年憑借在伊拉克的駐地工作獲得英帝國勛章。2006年到2008年期間,在喀布爾擔任綠松石山慈善基金會首席執行官。為呼吁國際社會減少向阿富汗派兵,2009年起擔任哈佛大學肯尼迪學院卡爾人權政策中心主任。為在阿富汗問題上爭取更多發言權,進而于2010年棄教從政,參加競選,成功當選英國議員。2017年起任英國國際發展兼外交國務大臣。

目 錄

前言 i

引子

新公務員 003

嵌在手杖上的坦克 008

是不是在亞洲的盡頭 013

及時部分

芝加哥和巴黎 021

胡瑪 023

啟程 028

這些靴子 036

第二部分

卡西姆 045

無人稱代詞 053

一個塔吉克村莊 058

西部的埃米爾 060

商隊客棧大門 066

在視而不見者的眼中 073

家譜 082

唯恐他來找茬…… 088

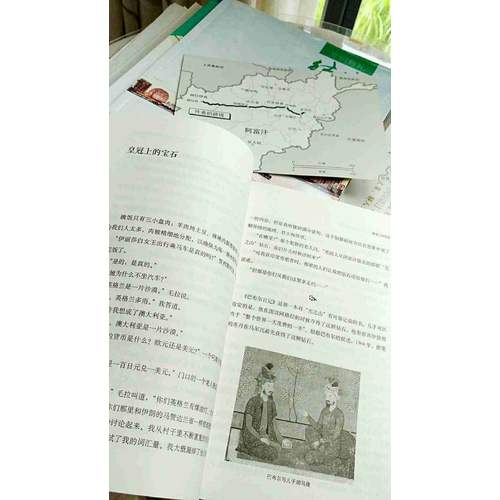

皇冠上的寶石 100

面包與水 106

戰斗的人一定行 111

一個什么都不是的人 115

第三部分

高地建筑 123

傳教士之舞 130

反光貓眼鏡片 136

娶一個穆斯林 140

戰犬 147

卡門集的司令官

哈吉(穆阿里木) 穆赫辛汗 155

表兄弟 163

第四部分

賈姆宣禮塔 171

埋在土里的遺跡 183

從賈姆到恰赫恰蘭 188

黎明時的禮拜者 191

小小領主 194

蛤蟆鏡 199

多風之地 204

第五部分

名稱導航 213

陌生人的問候 221

天花板上的樹葉 227

火苗 230

卡特利什的齊亞 234

神圣的客人 239

匝林的洞穴 243

虔敬 248

山谷的隘口 252

第六部分

死亡的中間狀態 261

長著翅膀的腳印 263

布萊爾和《古蘭經》 267

鹽堿地和甘松 272

墻上的黯淡痕跡 275

@afghangov.org 278

當音符繚繞時 283

第七部分

天花板上的腳印 289

我就是變焦 292

卡拉曼 294

哈里里的軍隊 299

我也有我的報應 304

世代譜系 307

喀布爾河的源頭 310

塔利班 314

腳趾頭 320

大理石 325

結語 330

后記 333

致謝 343

新公務員

我看到兩個男人走進成功酒店的大堂。

大部分阿富汗人身后都拖著如同威尼斯斗篷一般的長袍,看上去就像是在大堂中央的樓梯上滑行。只有這兩人身穿西式夾克,安靜地走著,然后停在樓梯扶手處。我感到有一只手搭在我的肩上,是酒店經理。

“跟上他們。”他從沒和我說過話。

“不好意思,不必了。”我說,“我很忙。”

“快跟上。他們是政府的人。”

我跟著酒店經理來到某層樓的一間房里,這層樓我從不知其存在,然后他讓我脫掉鞋子,僅穿著襪子,自己進去。剛才的兩個男人正坐在一張笨重的黑色木沙發上,旁邊是一個鋁制的痰盂。他們還穿著鞋子。我朝他們笑了笑。他們卻面無表情。花邊窗簾拉著,城里沒有電,房間里一片昏暗。

“您做什么的?”問話的人穿著黑色西裝和伊朗式無領T恤。我等待他站起來,像通常那樣,握手,然后祝我平安。但他坐著不動。

“祝您平安。”我說著坐了下來。

“也祝您平安,您做什么的?”他平靜地重復著,身體后仰,修剪整齊的肥大的手摩挲著沙發的紫色棉布扶手。他那蓬松的頭發和山羊胡子修剪得很整潔。我才意識到我已經八周沒有剃須了。

“我已經向外交部的尤素非閣下解釋過無數遍我在做什么。”我說,“有人通知我現在又要去見他。我要遲到了。”

我脖子上的脈搏跳得非常厲害,我試著放慢呼吸。大家沉默著。過了一小會兒,我把目光轉向別處。

瘦一點的男人取出一臺嶄新的小對講機,對著它講了幾句,然后整了整套在他傳統T恤外的筆挺的夾克。不用看這些人身上的掛肩槍套,我已經猜到他們是安全部門的工作人員。他們不在意我說什么,或者我如何看待他們。他們通過布置在臥室、審訊室以及刑場里的隱形攝像頭觀察他人。他們知道,無論我以什么樣的身份出現,他們都可以控制住我。但是他們為什么決定審問我?在沉默中,我聽到一輛汽車在大院里倒車,接著是禮拜宣禮的及時聲旋律。

“我們走吧。”穿黑色西服的人說。他讓我走在前面。在樓梯上,我經過一個曾經攀談過的侍應,他轉過臉沒理我。我被帶到停在前院泥地上的一輛小型日本車上。這輛車新噴了油漆,剛剛被清洗過。他們讓我坐在后座上。座椅后背的儲物袋和地板上沒有任何東西,看起來就像是一輛剛出廠的新車。他們一言不發,將車開上了干道。

2002年的1月,美國為首的盟軍結束了對托拉博拉洞穴群(“9 11”前本 拉登的老巢)的轟炸;奧薩馬 本 拉登和毛拉 穆罕默德 歐邁爾逃走了;在加德茲的清剿行動拉開了帷幕。新政權接替塔利班已兩周。禁止電視和女性受教育的法令也已經廢除;政治犯得到釋放,難民返回家園;一些女人不戴面紗走出了家門。聯合國和美國軍隊掌管了基礎設施,負責食物供給。邊境上沒有守衛,我沒有簽證就進入了這個國家。阿富汗政府于我而言幾乎不存在,但眼前的這兩人很明顯訓練有素。

汽車駛進了外交部,門衛敬禮并后退。我爬上樓梯時,感到自己的腳步出奇地快,那兩人也注意到了這點。一名秘書沒有敲門,直接把我們帶進尤素非先生的辦公室。尤素非從他的桌后盯著我們看了一會兒,然后站起來,整了整他那寬松的細直條紋夾克,領這兩人走到房間里最尊貴的位置。他們在油氈地面上緩步行走,我打量著尤素非已組裝好的家具,因為他剛得到了一間空出來的辦公室:裂開的桌子,四只大小不同、顏色深淺不一橄欖綠檔案櫥柜,以及一個讓整間房充滿嗆鼻汽油味的火爐。

我認識尤素非的那一周是他進入外交部工作的第二個星期。兩周前,他還在巴基斯坦。24小時前,他還為我斟茶,并給我一顆硬糖,告訴我,他欣賞我的旅行,笑話我父親穿著蘇格蘭短裙的照片,與我討論波斯詩歌。這一次,他沒有歡迎我,而是坐在椅子上,面對我問道:“什么事?”

在我應答之前,山羊胡子男人搶著說道:“這個外國人在這里做什么?”

“這些人來自安全部門。”尤素非說。

我點頭。我注意到尤素非雙手緊握,并且他的雙手,像我一樣,在輕微地顫抖。

“我來翻譯,保障你能明白他們在問什么。”尤素非繼續道,“告訴他們你的目的,就是你告訴我的那些。”

我看著我左邊那個人的眼睛:“我計劃徒步穿越阿富汗,從赫拉特到喀布爾,步行。”由于沒有深吸一口氣,我差點沒說完這些話,但很驚訝他們沒有打斷我,“我在追隨巴布爾的足跡,他是印度莫臥爾王朝的及時位君主。我想避開干道。新聞記者、救援人員、游客大多乘車旅行,但我——”

“沒有游客。”穿筆挺夾克的男人開口道,之前他一直沒有說話,“你是阿富汗的及時位游客。現在是仲冬:在中央山脈的高地,路上的雪有三米厚,有狼群,而且還在戰爭時期。你會死的,我敢保障。你想死嗎?”

“非常感謝你的建議,我注意到了這三點。”我從他的語氣猜測這些建議就是命令。“但我已經和內閣說過了”,我說。我把與一位阿富汗社會福利大臣的年輕秘書的簡短會面添油加醋了一番,“我必須完成這趟旅行”。

“用一年的時間完成。”穿黑西服的男人說。

他已經從尤素非那里獲得了我行走南亞的零碎證據,正在研究一張來自尼泊爾西部報紙上的剪報:“斯圖爾特先生是一位為了和平的朝圣者”;一封來自印度喜馬偕爾邦林業部門第二森林帶管理員的信件:“斯圖爾特先生,蘇格蘭人,對環境感興趣”;一封來自旁遮普地區官員、喜馬拉雅州內政秘書和巴基斯坦灌溉部門總工程師的信,請求“所有在巴利低地的行政工程師協助斯圖爾特先生,他將開啟一段徒步旅行以研究運河系統的歷史”。

“我已經解釋過這些。”我補充道,“向埃米爾閣下之子,即社會福利部部長。他當時也給我了一封介紹信。”

“從米爾 瓦伊斯閣下那里?”

“你看這里。”我將一張從部長秘書那里獲得的有抬頭的文件遞了過去,“斯圖爾特先生是一位對赫拉特人類學感興趣的中世紀文物研究者。”

“但是上面沒有簽名。”

“尤素非先生把有簽名的那張弄丟了。”

正盯著地板的尤素非輕輕地點點頭。

這兩人互相交談了幾分鐘。我沒有關注他們說了什么。然而,我注意到他們用的是伊朗波斯語,而不是阿富汗波斯語。這一點,以及他們的穿著和舉止讓我意識到他們曾經與伊朗情報部門打過很長時間的交道。我曾經被伊朗人審問過,他們似乎懷疑我是一個間諜。我不想被他們再一次審問。

穿筆挺夾克的男人說:“我們允許他走到恰赫恰蘭,但是我們的武裝人員將會全程陪同。”恰赫恰蘭是從赫拉特到喀布爾的中間點,我大約需要兩周時間到達那里。

我想要留宿的當地村民們可能會被這些陪同的秘密警察嚇壞,這很有可能。盡管他們可以驅逐我,但是他們究竟為什么還讓我完成這趟旅行?我猜測他們是否想要錢。“非常感謝你們關心我的安危。”我說,“但是,我很樂意冒險。我已經獨自一人走過了亞洲的其他國家,沒有出任何問題。”

“你要帶著陪同人員。”尤素非說,這是他及時次打斷我,“這是不容商量的。”

“但是我有給地方指揮官的介紹信。拿著它們,我將會比與赫拉特人同路更安全。”

“你必須和我們的人一起走。”他重復道。

“我雇不起一名陪同,我沒有錢。”

“我們沒想要你的錢。”穿筆挺夾克的人說道。

“這是不容商量的。”尤素非重復道。他那寬大的膝蓋開始上下抖動:“如果你拒絕,你將會被驅逐出這個國家。他們想要知道你打算帶幾個保鏢。”

“如果必須得帶的話,就一個吧。”

“兩個……帶著武器。”穿黑色西服的人說,“而且你明天就出發。”

這兩人站起來,離開了房間。他們向尤素非道別,但沒有向我。

塔利班

“為什么你要做一名圣戰者?”我問賽義德 歐瑪爾。

“因為俄國政府讓我的女人不戴頭巾,還沒收了我的驢子。”

“那你為什么打擊塔利班?”

“因為他們強迫我的女人戴面紗,而不是頭巾,也偷了我的驢子。”

看起來,似乎如果政府不干涉他的女人的頭飾以及他的驢子,賽義德 歐瑪爾就不會反對它。

但是賽義德 歐瑪爾實際上并沒有對抗塔利班。作為哈吉 穆赫辛汗的人,他曾一度是塔利班的人。

“你知道這個國家有多少平民被美國和英國人殺死嗎?幾千人”,一個端著來復槍的人說,

“幾萬人。”

“是在你們村子里殺的嗎?”

“不,不是在這個村子。我們還沒見過美國人或英國人。他們不敢到我們村子里來,他們怕死,我們會立刻殺了他們的。他們怕死是因為他們沒有真主。他們可憐、頹廢、墮落。為什么他們怕死?他們沒什么值得活下去的信念。但我現在準備好去死了。我們現在都準備好去死了,因為知道我們會去真主那里。這就是為什么他們永遠不能打倒我們,這就是為什么他們的文明會被毀滅,這就是圣戰。”每個人都真誠地點頭。

“不管怎么說,我們都能期望,”我說,“真主的意志,和平會到來。”

“只有外國人全都離開這國家,才會有和平。”一個新來的人打斷道,“你是穆斯林嗎?”

我又開始解釋。他朝地上吐了口痰,轉身走開了,后面跟著五個人。然而,那個塔利班頭目離開時表現得很是溫文得體。他擁抱了我,祝我好運。我和他擁抱時表現得尊敬而真情,雖然內心并沒有這樣的感覺。

世界是個地球村,即便存在著各種各樣的風險,斯圖爾特依然堅持徒步行走,記錄下這一在地緣與文明的夾縫中掙扎的國家及其人民的生存狀態。

怎么評論一下么,神秘的阿富汗對我來說誘惑力是比較大的。對于行走相當于國內一個省地界的游記,并不報多大希望,但實際看過之后,你會覺得非常值得一看,除了他沒有誰能夠在特殊時期做自己想做而又危險的事!

敬佩作者的勇氣和毅力,讓我們了解一個富有血肉的阿富汗,希望那里的人民早日過上幸福安寧的生活!

作者在塔利班剛剛倒臺時完成橫穿中亞腹地阿富汗的行動,本身就是一項超于尋常的壯舉。在閱讀過程中更為他對阿富汗社會的細致觀察所觸動,經過他的記錄,阿富汗人的生活對于外界而言不再隔膜。而作為旁觀者,他深諳阿富汗的內部問題與矛盾,但他并沒有急于做出評價,而是試圖去理解這些人的苦難與希望、樂觀與掙扎。從他的勇氣與他思索的深入程度,足以設想他未來輝煌的政治前途!極力推薦!相信此書會帶給你不一樣的閱讀體驗!

品質好書,這次滿100減50活動太給力,就忍不住買了,贊贊贊

品質好書,這次滿100減50活動太給力,就忍不住買了,贊贊贊

以前看過幾本寫過阿富汗的小說,都不及這本書,也許它不單只是一本小說,更是一種力量!

這本書,記錄下下了這一個地緣與文明的夾縫中掙扎的國家及其人民的生存狀態。值得推薦。

作者大量的行走在阿富汗的國土,期間寶貴的見聞匯成文字和圖片,讓人了解一個戰爭后真實的阿富汗。

用最直接的角度去描寫這個封閉的國家,作者用他的生命去體驗這個國家,并用他最真實的文字記錄下來。

前幾年本拉登讓阿富汗這個國家的名字出現在全球的視野之中,也引起了世人對阿富汗這個國家的好奇。這本書就帶你走進阿富汗,告訴你這到底是個怎樣的國度。

外交官的細致敘述方式把遠在天邊的阿富汗勾勒的非常細膩。把這個國家的現實和歷史交代的清清楚楚,明明白白。

外交官的細致敘述方式把遠在天邊的阿富汗勾勒的非常細膩。把這個國家的現實和歷史交代的清清楚楚,明明白白。

個人讀后感,路途風光描述較少,覺得更像是作者的流水日記,更多的是對遇上的人物,自己內在的想法,心理活動,當下行為的敘述。

個人讀后感,路途風光描述較少,覺得更像是作者的流水日記,更多的是對遇上的人物,自己內在的想法,心理活動,當下行為的敘述。

害怕源于未知,這本書帶領我們了解阿富汗,阿富汗歷史的光輝與現實的殘酷形成了完美的呼應。

這本書買來還沒看,期待十一黃金周有時間讀一過。

一次買的書太多了,還沒來及得看,有特價就先買來放著慢慢看。

尋著巴布爾大帝的路線,阿富汗歷史的光輝與現實的殘破形成了完美的呼應。

英國高官寫的書,還是很真實的,看到了阿富汗的另一面,書不錯,可讀性強,強烈推薦!

英國高官寫的書,還是很真實的,看到了阿富汗的另一面,書不錯,可讀性強,強烈推薦!

完整披露阿富汗腹地的真實面貌,以高山寒泉般的文字,細致描繪了這個封閉國家百姓的生死情仇。

作者以堅韌不拔的精神徒步穿過了阿富汗,為的是讓我們了解阿富汗民眾的真正生活狀態,他的目的基本達到了。很好看!

該書對了解阿富汗的歷史及現狀,縱觀南亞風云,不無裨益。

盡管作者行走的動機遭到各種各樣的質疑,被人當作間諜、不速之客、入侵者……但他依然堅守自己的信念:“我更在乎通過行走來觀察阿富汗,以及成就我自己。”

西方人一直擅于用親身去體會自己想了解的未知世界,確實親身感受是其它方式無法取代的。正所謂讀萬卷書行萬里路,我們往往是讀了萬卷書,還沒邁開跬步,一直夢想著有朝一日遠行理想國,一直是夢中淚沾襟啊!啥時候有勇氣有機會我也想去尋路世界!啊馬利!

作者很牛,書里的故事把我們帶到一個陌生的世界,多一分認識,多一分和平。

他尋著巴布爾大帝的路線,他唯一攜帶的隨身讀物是《巴布爾日記》,在他的筆下,阿富汗歷史的光輝與現實的殘破形成了完美的呼應。

這本書記錄了2002年冬季塔利班倒臺后作者徒步穿越阿富汗的經歷。作者用富有詩意的語言、大量珍貴的照片、精美的手繪插畫,向人們展示了戰亂與動蕩中阿富汗人民的頑強與勇敢、彷徨與掙扎、堅守與隱忍,讓世人可以了解到一個真實的阿富汗。

作者對阿富汗社會的觀察細膩、深入,描寫生動、鮮活,他不僅客觀地記述了阿富汗人民水深火熱的生活狀態,更是鞭辟入里的剖析了阿富汗社會自身存在的問題,為我們了解這一不為人知的文明形態提供了寶貴的參考。

用雙腳丈量世界,深深地走入那些我們不曾了解,甚至誤解偏見的地方,這是我們很多人想做卻不敢做的。佩服作者!(他長得很像小雀斑啊)

讀這本書你會驚詫于阿富汗這樣一個國度的面貌,更為作者的勇氣和毅力所嘆服。以作者這樣的身份,在美軍侵入阿富汗以及塔利班政府垮臺后的當口,完成這樣一次生死之旅,實在是前所未有。文字簡潔明快,既是一部行記,也是一部小說,非常好讀。力薦!

曾經的人道主義者,一次阿富汗徒步之行改變了人生坐標,如今的唐寧街“政客”。這種個人英雄主義式的浪漫總有點讓子彈飛的意思。有機會試讀了這部傳記的最后幾個篇章,心有戚戚。

阿富汗號稱亞洲的“瑞士”,有著巍峨的高山、奔騰的河流。可是現在除了戰亂、塔利班、美軍增兵、撤兵等等,我們還能知其多少呢?希望從這位英國外交大臣的傳奇經歷中,了解一下我們的近鄰,了解到阿富汗人的故事。

英國政壇耀眼的政治家,以生命為代價,寫出的徒步穿越阿富汗紀實。喜歡這樣有英雄主義氣概、有獨到眼光、又有悲憫情懷的作者。

這是一個等級森嚴、階層分化鮮明的社會,也是一個派系斗爭嚴重、統治從未穩固的地域。普通人的生活低到塵埃,只有軍閥、部落首領能找到些許尊嚴,而這些赤裸裸的現實景象在作者的這部游記中得到生動清晰的展現。作者的勇氣和透過歷史和現實的關懷也是本書的動人之處。強烈推薦!!