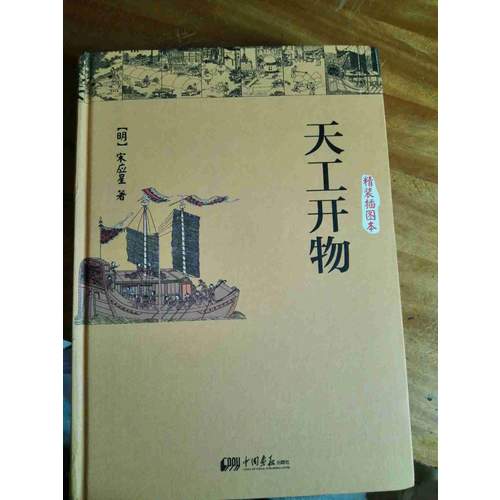

《天工開物》先后被譯成日、英、法、德等國文本,是世界上部關于農業和手工業生產的綜合性著作。書中真實記錄了中國古代了不起的農業和手工業智慧,強調人類要和自然相協調、人力要與自然力相配合。被后世稱為“百科全書之祖”。

中國十七世紀的工藝百科全書

全景記錄中國農業、工業、手工業的集大成之作。

本書以崇禎本為藍本,

多方位白話精細解讀,

多角度考證詳實注釋,

將古典智慧盡收眼底。

宋應星(公元1587—約1666年),中國明末科學家。字長庚。漢族,奉新(今屬江西)人。萬歷四十三年(1615)舉于鄉。崇禎七年(1643)任江西分宜教諭,十一年為福建汀州推官,十四年為安徽亳州知州。明亡后棄官歸里,終老于鄉。在當時商品經濟高度發展、生產技術達到新水平的條件下,他在江西分宜教諭任內著成《天工開物》一書。宋應星的著作還有《野議》、《論氣》、《談天》、《思憐詩》、《畫音歸正》、《卮言十種》等,但今已佚失。

上篇

乃粒及時

宋子曰

總名

稻

稻宜

稻工

稻災

水利

麥

麥工

麥災

黍稷、粱粟

麻

菽

乃服第二

宋子曰

蠶種

蠶浴

種忌

種類

抱養

養忌

葉料

食忌

病癥

老足

結繭

取繭

物害

擇繭

造綿

治絲

調絲

緯絡

經具

過糊

邊維

經數

花機式

腰機式

結花本

穿經

分名

熟練

龍袍

倭緞

布衣

枲著

夏服

裘

褐氈

彰施第三

宋子曰

諸色質料

藍淀

紅花

造紅花餅法

附:燕脂

槐花

粹精第四

宋子曰

攻稻

攻麥

攻黍、稷、粟、粱、

麻、菽

作咸第五

宋子曰

鹽產

海水鹽

池鹽

井鹽

末鹽

崖鹽

甘嗜第六

宋子曰

蔗種

蔗品

造糖

造白糖

飴餳

蜂蜜

附:造獸糖

中篇

陶埏第七

宋子曰

瓦

磚

罌、甕

白瓷附:青瓷

附:窯變、回青

冶鑄第八

宋子曰

鼎

鐘

釜

像

炮

鏡

錢

附:鐵錢

舟車第九

宋子曰

舟

漕舫

海舟

雜舟

車

錘鍛第十

宋子曰

治鐵

斤斧

鋤、镈

銼

錐

鋸

刨

鑿

錨

針

治銅

燔石第十一

宋子曰

石灰

蠣灰

煤炭

礬石、白礬

青礬、紅礬、黃礬、膽礬

硫黃

砒石

膏液第十二

宋子曰

油品

法具

皮油

殺青第十三

宋子曰

紙料

造竹紙

造皮紙

下篇

五金第十四

宋子曰

黃金

銀

附:朱砂銀

銅

附:倭鉛

鐵

錫

鉛

附:胡粉

附:黃丹

佳兵第十五

宋子曰

弧、矢

弩

干

火藥料

硝石

硫黃

火器

丹青第十六

宋子曰

朱

墨

附

曲糵第十七

宋子曰

酒母

神曲

丹曲

珠玉第十八

宋子曰

珠

寶

玉

附:瑪瑙、水晶、琉璃

[原文]

天覆地載,物數號萬,而事亦因之,曲成而不遺,豈人力也哉?事物而既萬矣,必待口授目成而后識之,其與幾何?萬事萬物之中,其無益生人與有益者,各載其半;世有聰明博物者,稠人推焉。乃棗梨之花未賞,而臆度“楚萍”;釜鬵之范鮮經,而侈談“莒鼎”。畫工好圖鬼魅而惡犬馬,即鄭僑、晉華,豈足為烈哉?

幸生圣明極盛之世,滇南車馬,縱貫遼陽;嶺徼宦商,橫游薊北。為方萬里中,何事何物,不可見見聞聞。若為士而生東晉之初,南宋之季,其視燕、秦、晉、豫方物,已成夷產;從互市而得裘帽,何殊肅慎之矢也?且夫王孫帝子,生長深宮,御廚玉粒正香,而欲觀耒耜;尚宮錦衣方剪,而想象機絲。當斯時也,披圖一觀,如獲重寶矣!

年來著書一種,名曰《天工開物》。傷哉貧也!欲購奇考證,而乏洛下之資;欲招致同人,商略贗真,而缺陳思之館。隨其孤陋見聞,藏諸方寸而寫之,豈有當哉?吾友涂伯聚先生,誠意動天,心靈格物,凡古今一言之嘉,寸長可取,必勤勤懇懇而契合焉。昨歲《畫音歸正》,由先生而授梓;茲有復命,復取此卷而繼起為之,其亦夙緣之所召哉!

卷分前后,乃“貴五谷而賤金玉”之義,《觀眾》、《樂律》二卷,其道太精,自揣非吾事,故臨梓刪去。丐大業文人,棄擲案頭,此書于功名進取,毫不相關也。

時崇禎丁丑孟夏月,奉新宋應星書于家食之問堂。

[譯文]

上天覆蓋之下,大地承載之上,物種稱得上有萬種之多,而萬事萬物隨機變化,成為各種形態,而一點也沒有遺漏,難道是人力造成的嗎?事物既然有上萬種那么多,必須等到別人的口頭講述和自己親眼見到,然后才了解,那能知道多少呢?萬事萬物之中,對人生沒有好處和有好處的,各占一半;世上有聰明博通事物的人,必為眾人推崇。但是有的人連交梨、火棗都沒有看過,就想揣度楚王得萍的吉兇;連釜的模樣都沒有見過,就想大談莒鼎的真假。畫圖的人喜歡畫未曾見過的鬼魅,而討厭畫實有其物的犬馬,那么就算是鄭國的子產、晉朝的張華,又有什么值得稱美的呢?

幸運地生在圣明強盛的時代,西南地區云南的車馬,可以直通東北的遼陽;嶺南邊地的游宦和商人,可以橫游河北一帶。在這萬里的區域內,有什么事物不能耳聞目見呢?如果士人生在東晉初期或南宋末葉,他們會把河北、陜西、山西、河南的土產,看成外國的產品;與外國通商所換得的皮裘、帽子,和古代得到肅慎國進貢的弓矢,又有什么不同呢?而帝王的子孫,在深宮中長大,御廚里正飄著米飯的香味,卻想觀看種田的農具;宮女正在剪裁華美的衣服,卻想象著機杼織布的情形。在這個時候,打開圖案一看,不就像獲得至寶一樣嗎?

近年來寫了一部書,名叫《天工開物》。可惜家中太窮困了,想購買一些奇巧的東西用于考證,卻缺乏錢財;想要招集嗜好相同的朋友,討論物品的真偽,卻沒有招待的館舍。只能照著藏在心中的孤陋見聞寫出來,難道會很妥當嗎?

我的好友涂伯聚先生,誠意可以感動上天,心智可以探知事理,凡是古往今來的簡短嘉言,有一點可取的,一定誠心誠意地照著去做。去年,我所寫的《畫音歸正》,就由先生印刷;現在又有吩咐,要接著印刷這一部書,這種情誼或許是前世因緣所帶來的吧!

本書分成前后兩卷,是以五谷為貴而以金玉為賤的意思,“觀象”、“樂律”兩卷,其中的道理過于精深,自量不是我能勝任的事,所以在將要印刷時,把它刪去。追求功名的文士,可以將此書丟棄在桌子上,因為這書和求取功名,一點關系也沒有。

明思宗崇禎十年(1637)四月,奉新宋應星寫于家食之問堂。

試讀章節

上篇

乃粒①及時

宋子曰

[原文]

宋子曰:上古神農氏②若存若亡,然味其徽號兩言③,至今存矣。生人不能久生而五谷生之,五谷不能自生而生人生之。土脈歷時代而異,種性隨水土而分。不然神農去陶唐④食已千年矣,耒耜⑤之利,以教天下,豈有隱焉。而紛紛嘉種,必待后稷⑥詳明,其故何也?

紈褲之子,以赭衣⑦視笠蓑;經生之家,以農夫為詬詈⑧。晨炊晚餉,知其味而忘其源者眾矣!夫先農而系之以神,豈人力之所為哉!

[注釋]

①乃粒:《書?益稷》:“烝民乃粒。”乃粒,即百姓以谷物為食的意思。此處則代指谷物。

②神農氏:炎帝神農氏,神話傳說中的古帝王。《禮記?月令》注:土神稱神農者,以其主于稼穡。

③徽號兩言:即指“神農”二字。

④陶唐:傳說中的古帝王,即堯,國號陶唐,又稱陶唐氏。《書?益稷》篇傳說即堯時文獻。其中言“烝民乃粒”,即“粒食”。

⑤耒耜(lěi sì):先秦時期的主要農耕工具。耒為木制的雙齒掘土工具,起源甚早。

⑥后稷:傳說中堯、舜時大臣,掌農之官,又與大禹一起治水。又名棄,為周之始祖。

⑦赭衣:古代囚衣。因以赤土染成赭色,故稱。

⑧詬詈(ɡòu lì):辱罵。

[譯文]

宋先生說:上古傳說中發明農業生產的神農氏,好像真的存在過又好像沒有此人。然而,仔細體味對“神農”這個贊美褒揚開創農耕的人的尊稱,就能夠理解“神農”這兩個字至今仍然有著十分重要的意義。人類自身并不能長久生存下去,人能生活下去是因為人能依靠五谷養活自己;可是五谷并不能自己生長,而需要靠人類去種植。土壤的性質經過漫長的時代而有所改變,谷物的種類、特性也會隨著不同的水土而有所區別。否則,從神農時代到唐堯時代,人們食用五谷已經長達千年之久了,神農氏教導天下百姓耕種,使用耒耜等耕作工具的便利方法難道還有什么不清楚嗎?可是后來紛紛出現的許多良種谷物,一定要等到后稷出來才得到詳細說明,這其中又是什么原因呢?那些不務正業的富貴人家子弟,將勞動人民看成罪人;那些讀書人把“農夫”二字當成辱罵人的話。他們飽食終日,只知道早晚餐飯的味美,卻忘記了糧食是從哪里得來的,這種人真是太多了!這樣看來,奉開創農業生產的先祖為“神”就十分自然了,這難道只是人為地制造出來的嗎?

總名

[原文]

凡谷無定名①。百谷,指成數言②。五谷則麻、菽③、麥、稷④、黍⑤,獨遺稻者,以著書圣賢起自西北也。今天下育民人者,稻居十七,而來⑥、牟⑦、黍、稷居十三。麻、菽二者,功用已全,入蔬餌、膏饌⑧之中,而猶系之谷者,從其朔⑨也。

[注釋]

①定名:固定的稱呼。

②成數言:綜合各類說法。

③菽(shū):豆的總稱。

④稷:即粟,小米。

⑤黍:黏米。

⑥來:小麥。

⑦牟(móu):大麥。

⑧蔬餌、膏饌:菜肴。

⑨朔:同“溯”,指根源、本源。

[譯文]

谷物并不是一種固定的名稱,特指某一種糧食。百谷是說谷物種類繁多,這是就谷物的總體而言。“五谷”是指麻、菽、麥、稷、黍,其中唯獨漏掉了稻子,這是因為著書的先賢是西北人的緣故。現在全國百姓所吃的糧食之中,稻子占了十分之七,小麥、大麥、黍、稷共占十分之三。麻和豆這兩類已經被列為蔬菜、糕餅、脂油等副食使用了,依然將它們歸入五谷之中,只不過是沿用了古代的說法罷了。

稻

[原文]

凡稻種最多。不粘者,禾曰秔,米曰粳。黏者,禾曰稌,米曰糯(南方無粘黍,酒皆糯米所為)。質本粳而晚收帶粘(俗名婺源光之類),不可為酒,只可為粥者,又一種性也。凡稻谷形有長芒、短芒(江南名長芒者曰瀏陽早,短芒者曰吉安早)、長粒、尖粒、圓頂、扁面不一。其中米色有雪白、牙黃、大赤、半紫、雜黑不一。

濕種之期,最早者春分以前,名為社種①(遇天寒有凍死不生者),最遲者后于清明。凡播種,先以稻麥稿②包浸數日,俟其生芽,撒于田中,生出寸許,其名曰秧。秧生三十日即拔起分栽。若田畝逢旱干、水溢,不可插秧。秧過期,老而長節,即栽于畝中,生谷數粒,結果而已。凡秧田一畝所生秧,供移栽二十五畝。

凡秧既分栽后,早者七十日即收獲(粳有救公饑、喉下急,糯有金包銀之類,方語③百千,不可殫述),最遲者歷夏及冬二百日方收獲。其冬季播種、仲夏即收者,則廣南之稻,地無霜雪故也。

凡稻旬日失水,即愁旱干。夏種冬收之谷,必山間源水不絕之畝,其谷種亦耐久,其土脈亦寒,不催苗也。湖濱之田,待夏潦已過,六月方栽者,其秧立夏播種,撒藏高畝之上,以待時也。南方平原,田多一歲兩栽兩獲者。其再栽秧,俗名晚糯,非粳類也。六月刈④初禾,耕治老膏田⑤,插再生秧。其秧清明時已偕早秧撒布。早秧一日無水即死,此秧歷四五兩月,任從烈日咦干無憂,此一異也。

凡再植稻遇秋多晴,則汲灌與稻相終始。農家勤苦,為春酒之需也。凡稻旬日失水則死期至,幻出⑥早稻一種,粳而不黏者,即高山可插,又一異也。香稻一種,取其芳氣以供貴人,收實甚少,滋益全無,不足尚⑦也。

[注釋]

①社種:古時以立春之后的第五個戊日為春社,時在春分之前。

②稿:秸稈。

③方語:地方土語,方言。

④刈(yì):割草。

⑤膏田:肥沃之田。

⑥幻出:變化出。

⑦尚:推崇。

[譯文]

稻的種類最多。不黏的,禾叫秔稻,米叫粳米;黏的,禾叫徐稻,米叫糯米(南方沒有黏黍,酒都是用糯米釀制的)。本來屬于粳稻的一種而晚熟且帶黏性的(俗名叫“婺源光”一類),不能用來做酒,只能用來煮粥,這是另一個稻種。稻谷形狀有長芒、短芒(江南稱長芒稻種為“瀏陽早”,短芒稻則叫做“吉安早”),長粒、尖粒、圓頂、扁粒等多種不一。其中米的顏色有雪白、淡黃、大赤、淡紫和灰黑等多種。

浸種期,最早的是在春分以前,叫做社種(遇到天寒有被凍死而不得生長的),最晚的則在清明以后。播種時,先用稻草或麥稈包好種子,放在水里浸泡幾天,等發芽后再撒播到秧田里。苗長到一寸多,就叫做秧。秧齡滿三十天,即可拔起分插。如果稻田遇到干旱或者水澇,都不能插秧。秧苗過了育秧期就會變老而拔節,這時即使再插到田里,結谷也很少。通常一畝秧田所培育的秧苗,可供移插二十五畝田。

插秧后,早熟的品種大約七十天就能收割(粳稻有“救公饑”、“喉下急”,糯稻有“金包銀”等品種。各地的品種叫法多樣,難以盡述)。最晚熟的品種,要歷經夏天到冬天共二百多天才能收割。至于冬季播種,夏季五月就能收獲的,那是廣東南部的水稻,因為那里終年沒有霜雪。如果水稻缺水十天,就怕干旱了。夏天種、冬天收的水稻,必須種在山間水源不斷的田里,這類稻種生長期較長,土溫也低,所以禾苗長勢較慢。靠近湖邊的田地,要等到夏季洪水過后,大約六月份才能插秧。其秧苗應在立夏時節播種,還要播在地勢較高的秧田里,等汛期過后才插秧。

南方平原的稻田,大多都是一年兩栽兩熟的。第二次插的秧俗名叫晚糯,不是粳稻。六月割完早稻,田地經過犁耙后,插再生秧。這種秧是在清明就和早稻秧同時播種的。早稻秧24小時缺水就會死,而這種秧經過四月和五月兩個月,任憑曝曬和干旱都不怕。這是一種不同的類型。晚稻遇到秋季多晴天時,就要經常不斷地灌水。農家這樣辛勤地勞動,是為了釀造春酒的需要。水稻缺水十天就會要死掉。但后來卻從中變化出一種旱稻,是不黏的粳稻,即使在高山上也可種植,這又是一種變異的類型。還有一種香稻,由于它有香氣,通常專供富貴人家享用。然而產量很低,也沒有什么滋補的益處,不值得提倡。

稻宜

[原文]

凡稻,土脈焦枯則穗、實蕭索①。勤農糞田,多方以助之。人畜穢遺,榨油枯餅(枯者,以去膏而得名也。胡麻、萊菔子②為上,蕓苔③次之,大眼桐又次之,樟、桕、棉花又次之),草皮木葉,以佐生機,普天之所同也(南方磨綠豆粉者,取溲漿④灌田肥甚。豆賤之時,撒黃豆于田,一粒爛土方寸,得谷之息倍焉)。土性帶冷漿者,宜骨灰蘸秧根(凡禽獸骨),石灰淹苗足,向陽暖土不宜也。土脈堅緊者,宜耕壟,疊塊壓薪而燒之,填墳松土不宜也。

[注釋]

①蕭索:稀疏,不飽滿。

②萊菔(lái fú)子:蘿卜子。

③蕓苔:油菜。

④溲(sōu)漿:發酵的液體。

[譯文]

凡是稻子,如果栽在肥力貧瘠的稻田里,生長出的稻穗上的谷粒就會稀疏不飽滿。勤勞的農民使用多種方法來增進稻田的肥力。人畜的糞便、榨了油的枯餅(“枯”是因為榨去了油而得名。其中芝麻籽餅、蘿卜籽餅都是好的,油菜籽餅稍稍差點兒,油桐籽餅又稍微差些,樟樹籽餅、烏桕籽餅、棉花籽餅再稍稍差些)、草皮、樹葉,都被用來輔助肥力從而促進水稻生長,全國各地都是這樣做的(南方磨綠豆粉的農民,用磨粉時濾出來的發酵的漿液來澆灌稻田,肥效相當不錯。碰上豆子便宜時,將黃豆粒撒在稻田里,一粒黃豆腐爛后可以肥稻田九平方寸,這樣所得的收益便是所撒播的黃豆成本的雙倍)。對于長年受冷水浸泡的稻田——“冷水田”,插秧時稻秧的根要用骨灰點蘸(用禽、獸骨都可以),再用石灰撒于秧腳,但對于向陽的暖水田就不適用了。對于土質堅硬的田,應該把它耕成壟,將土塊疊起堆放在柴草上燒,但對于黏土和土質疏松的稻田就不適合這樣處理。

稻工

[原文]

凡稻田刈獲不再種者,土宜本秋耕墾,使宿稿化爛,敵糞力一倍。或秋旱無水及怠農春耕,則收獲損薄也。凡糞田若撒枯澆澤,恐霖雨至,過水來,肥質隨漂而去。謹視天時,在老農心計也。凡一耕之后,勤者再耕、三耕,然后施耙,則土質勻碎,而其中膏脈釋化也。

凡牛力窮①者,兩人以扛懸耜,項背相望而起土。兩人竟日僅敵一牛之力。若耕后牛窮,制成磨耙,兩人肩手磨軋,則一日敵三牛之力也。凡牛,中國惟水、黃兩種。水牛力倍于黃。但畜水牛者,冬與土室御寒,夏與池塘浴水,畜養心計亦倍于黃牛也。凡牛春前力耕汗出,切忌雨點,將雨則疾驅入室。候過谷雨,則任從風雨不懼也。

吳郡②力田者,以鋤代耜,不藉牛力。愚見貧農之家,會計牛值與水草之資、竊盜死病之變,不若人力亦便。假如有牛者,供辦十畝,無牛用鋤,而勤者半之。既已無牛,則秋獲之后,田中無復芻牧之患,而菽麥麻蔬諸種,紛紛可種,以再獲償半荒之畝,似亦相當也。

凡稻分秧之后數日,舊葉萎黃而更生新葉。青葉既長,則耔可施焉(俗名撻禾)。植杖于手,以足扶泥壅根,并屈宿田水草,使不生也。凡宿田菵③草之類,遇耔而屈折。而稊、稗與荼、蓼,非足力所可除者,則耘以繼之。耘者苦在腰、手,辨在兩眸,非類既去,而嘉谷茂焉。從此泄以防潦,溉以防旱,旬月而“奄觀铚刈”矣。

[注釋]

①牛力窮:缺少畜力。

②吳郡:江蘇蘇州一帶。

③菵(wǎnɡ):一種生在田里的草,可作飼料。亦稱“水稗子”。

[譯文]

凡是收割后不再耕種的稻田,應該在當年秋季翻耕、開墾,使稻茬腐爛在稻田里,這樣所取得的肥效將是糞肥的一倍。如果秋天干旱沒有水,或者是懶散的農家誤了農時,到第二年春天才翻耕,最終的收獲就要減少。在給稻田施肥的時候,只怕碰上連綿大雨,那時雨水一沖,肥分就會隨水漂走。因此密切注意掌握天氣變化,就要靠老農的智慧了。稻田耕過一遍之后,有些勤快的農民還要耕上第二遍、第三遍,然后再耙田地,這樣一來土質就會粉碎得很均勻,而其中的肥分也能均勻分散開了。

有的農民家里缺少畜力,兩個人就在犁上綁一根杠子,兩人一前一后拉犁翻耕,狠勁干一整天,才能抵得上一頭牛的勞動效率。如果犁耕后缺少畜力,就做個磨耙,兩人用肩和手拉著耙,這樣干上一整天相當于三頭牛的勞動效率。我國中原地區只有水牛、黃牛兩種。其中水牛力氣要比黃牛大一倍。但是養水牛,冬季需要有牛棚來抵御酷寒,夏天還要有池塘供洗澡,養水牛所花費的心力,也要比養黃牛的多一倍。耕牛在立春之前耕地時用力過度出了汗,一定要注意避免讓耕牛淋雨,將要下雨時就趕緊將耕牛趕進牛棚。等到過了谷雨之后,任憑風吹雨淋也不怕了。

蘇州一帶的農民用鐵鋤代替犁,因此不用耕牛。我認為貧苦的農戶,如果合計一下購買耕牛的本錢和水草飼料的費用以及被盜竊、生病和死亡等意外損失,倒還不如用人力耕作劃算些。比方說,有牛的農戶能耕種十畝農田,而沒牛的農戶用鐵鋤,勤快些也能種上前者田數的一半,既然是沒有牛,在秋收之后,也就不必考慮在田里種牛飼料及放牧的麻煩事兒,同時可以騰出手來種植豆、麥、麻、蔬菜等作物了。這樣,用二次收獲來補償荒廢了的那一半田地的損失,似乎也就和有牛的家庭差不多了。

水稻插秧以后,幾天之內舊葉會變得枯黃而長出新葉來。新葉長出來后,就可以耔田了(俗名叫做“撻禾”)。手里拄著木棍,用腳把泥培在稻禾根上,并且把原來田里的小雜草踩進泥里,使它不能生長。稻田里的水稗子草之類的雜草,用前面的方法就可以輕松解決。但是稗草、苦菜、水蓼等雜草卻不是用腳力就能除掉的,必須緊接著進行耘田。耘田的人腰和手會比較辛苦些,認真分辨稻禾和稗草則要靠人的兩只眼睛。除凈了雜草,禾苗就會長得很茂盛。此后,還要排水防澇,灌溉防旱,一個月后,就要準備開鐮收割了。

稻災

[原文]

凡早稻種,秋初收藏,當午曬時烈日火氣在內,入倉廩中關閉太急,則其谷黏帶暑氣(勤衣之家偏受此患)。明年,田有糞肥,土脈發燒,東南風助暖,則盡發炎火,大壞苗穗,此一災也。若種谷晚涼入廩,或冬至數九天收貯雪水、冰水一甕(交春即不驗)。清明濕種時,每石以數碗激灑,立解暑氣,則任從東南風暖,而此苗清秀異常矣(祟在種內,反怨鬼神)。

凡稻撒種時,或水浮數寸,其谷未即沉下,驟發狂風,堆積一隅,此二災也。謹視風定而后撒,則沉勻成秧矣。凡谷種生秧之后,防雀聚食,此三災也。立標飄揚鷹俑①,則雀可驅矣。凡秧沉腳未定,陰雨連綿,則損折過半,此四災也。邀天②晴霽三日,則粒粒皆生矣。凡苗既函之后,畝土肥澤連發,南風薰熱,函③內生蟲(形似蠶繭),此五災也。邀天遇西風雨一陣,則蟲化而谷生矣。凡苗吐穡④后,暮夜“鬼火”游燒,此六災也。此火乃朽木腹中放出。凡木母火子⑤,子藏母腹,母身未壞,子性千秋不滅。每逢多雨之年,孤野墳墓多被狐貍穿塌。其中棺板為水浸,朽爛之極,所謂母質壞也。火子無附,脫母飛揚。然陰火不見陽光,直待日沒黃昏,此火沖隙而出,其力不能上騰,飄游不定,數尺而止。凡禾、穡葉遇之立刻焦炎。逐火之人見他處樹根放光,以為鬼也,奮梃擊之,反有“鬼變枯柴”之說。不知向來鬼火見燈光而已化矣(凡火未經人間傳燈者⑥,總屬陰火,故見燈即滅)。

凡苗自函活以至穎栗⑦,早者食水三斗,晚者食水五斗,失水即枯(將刈之時少水一升,谷數雖存,米粒縮小,入碾、臼中亦多斷碎),此七災也。汲灌之智,人巧已無余矣。凡稻成熟之時,遇狂風吹粒殞落,或陰雨競旬,谷粒沾濕自爛,此八災也。然風災不越三十里,陰雨災不越三百里,偏方厄難亦不廣被。風落不可為。若貧困之家,苦于無霽,將濕谷升于鍋內,燃薪其下,炸去糠膜,收炒糗⑧以充饑,亦補助造化之一端矣。

[注釋]

①立標飄揚鷹俑:插上竹竿,在上面拴上可以飄揚的假鷹。

②邀天:期盼上天。

③函:此指剛生出尚未展開的新葉。

④吐穡:抽穗。

⑤木母火子:宋應星按古代五行相生說,以為火生于木,故木為母,火為子。

⑥未經人間傳燈者:古時日常用火,多靠保存火種,日日相傳,或從別家借火。

⑦穎栗:生成稻穗并形成稻粒。

⑧炒糗(qiǔ):作為干糧的炒米。

[譯文]

早稻種子在初秋時收藏,如果中午在烈日下曝曬,種子內的熱氣還沒散發就裝入谷倉,之后封閉谷倉又太急的話,稻種就會帶暑氣(太勤快的農家反倒會受這種災害)。第二年播種之后,田里的糞肥就會發酵使土壤溫度升高,再加上東南風帶來的暖熱氣息,整片稻禾就會如同受到火燒一樣發災,這會給禾苗和稻穗造成很大的損害,這是稻子的及時種災害。如果稻種等到晚上涼了以后再入谷倉,或者是在冬至的數九寒天時節收藏一缸冰水、雪水(立春之后收藏的就會沒有效果)。到來年清明浸種的時候,每石稻種潑上幾碗,暑氣就能夠立刻解除,這樣一來,任憑東南風吹拂帶來多高的溫度,禾苗稻穗都會長得很旺盛(因此病根便是在稻種里面,有人卻無知地去埋怨鬼神)。

播撒稻種時,如果田里積水過深,稻種沒有來得及沉下,這時猛然刮起了狂風,谷種就會堆積在秧田的一個角落,這是第二種災害。因此要注意在風勢平定以后再播撒稻種,種子就能均勻地沉下并育成秧苗。稻種長出秧苗之后,就怕成群的雀鳥飛來啄食,這是第三種災害。在稻田中豎立一根桿子,上面懸掛些假鷹、假人隨風飄揚,就可以驅趕雀鳥了。移栽的稻秧還沒有扎根的時候,一旦趕上陰雨連綿的天氣,這樣就會損壞一大半,這是第四種災害。只要求得連續三個晴天,秧苗就能全部成活了。

秧苗返青長出新葉之后,土壤里的肥力不斷散發出來,再加上南風帶來的熱氣一熏,禾稻的葉鞘及莖稈里就會生蟲(形狀就像蠶繭一樣),這是第五種災害。盼望老天這時能遇上一陣西風雨,害蟲就能被消滅,而禾稻便可以正常地生長了。

禾稻抽穗之后,夜晚“鬼火”四處飄游燒焦禾稻,這是第六種災害。“鬼火”是從腐爛的木頭中散放出來的。木與火如同母與子,火藏在木頭之中,木頭不壞的時候,火也就永遠藏在木頭里面。每逢多雨的年份,荒野中的墳墓多被狐貍挖穿而塌陷,墳里面的棺材板子被水浸透而腐爛,這就是所謂母體壞了,火子失去依附,于是離開母體而四處飛揚。但是陰火是見不得陽光的,只能等到黃昏太陽落山以后,這種鬼火才從墳墓的縫隙里沖出來,但又不能飛得更高,只能在幾尺高的地方飄游不定。禾葉和稻穗一旦遇上立刻就被燒焦。驅逐“鬼火”的人,一看見有樹根處有火光,便以為是鬼,舉起棍棒用力去打,于是就有了“鬼變枯柴”的說法。他不知道“鬼火”向來都是一見燈光就會消失的(沒有經過人們燈火傳燃的都屬于陰火,所以一見到燈光就熄滅了)。

秧苗自返青到抽穗結實,早熟稻每蔸需要水量三斗,晚熟稻每蔸需水量五斗,如果沒有水就會枯死(快要收割之前如果缺少一升水,谷粒數目雖然還是那么多,但米粒會變小,用碾或臼加工的時候,

封面是硬皮的 紙質很好 印刷也很清晰 會好好讀的

封面是硬皮的 紙質很好 印刷也很清晰 會好好讀的

沒有想象的那樣好。首先是注釋中字沒有一個注音,對于想學習古文的人不太好。其次作者對這些古代器物了解不深,許多解釋或譯文糊涂不清甚至錯誤,還不如買本專門講某器物的書。只能當科普讀物不能當工具書使用。

天工開物:中國十七世紀的工藝百科全書;全景記錄中國農業、工業、手工業的集大成之作。

對于想要粗略的了解一下古代的一些生活物質上的信息已經足夠 是很好的參考資料 配上了一些線體的圖片 大篇幅的文字內容 看這個是一份有些枯燥的活

書寄來的時候有撞角,本來要用來收藏的,很心疼

《天工開物》對中國古代的各項技術進行了系統地總結,構成了一個完整的科學技術體系。全書分上、中、下三卷,又細分作十八卷。上卷記載了谷物豆麻的栽培和加工方法,蠶絲棉苧的紡織和染色技術,以及制鹽、制糖工藝。中卷內容包括磚瓦、陶瓷的制作,車船的建造,金屬的鑄鍛,煤炭、石灰、硫黃、白礬的開采和燒制,以及榨油、造紙方法等。下卷記述金屬礦物的開采和冶煉,兵器的制造,顏料、酒曲的生產,以及珠玉的采集加工等。該書文字簡潔,記述扼要,書中所記均為作者直接觀察和研究所得。

有些工藝說的不是很細致,但也足夠了~~~非常實用~~

雖然學的是理科,但是對工科的內容很有興趣,古人很聰明的。

從長春反復反反復復反反復復反反復復反反復復反反復復反反復復反反復復反反復復

初中歷史課上知道的這本書的名字,20年后終于有機會讀一讀了,激動。

是本好書,可以作為歷史書,也可以作為一本工具書,給我們展示了中國古代的科技風貌!

《天工開物》在崇禎十年初版發行,明末的第二版胎死腹中。清代乾隆以修書之名加以禁毀,使各發行版本絕跡。直到300多年后的民國初年才從日本傳回。 宋應星作品之所以受歐洲各國重視,因其中所載產品性能優良,歐洲人想仿制以減少從中國進口,但不得制法要領及配方,正好《天工開物》提供了技術信息。

古代經典作品《天工開物》,精裝本,禎裝精美,制作精良,值得收藏。

啊,很喜歡的一本書,圖書館不讓外借,我就只好買回來了,收到了很驚喜,紙質很好,插圖也不錯,可以自己買來收藏的一本書

在宋應星的老家,江西奉新,看到其人的介紹而想看看其人的著作,古時的百科全書,應該會有所收貨

最初聽見天工開物是小時候看動畫片里的,對它有種好奇的感覺,作為古代的經典著作,一定有它的精彩之處。書的質量很好!!

這是一本介紹我國古代關于農業和手工業生產的著作,很好的一本書,值得去細細品讀,讀初一的兒子在書店看了就指定要買的。

天工開物(博采經典005,全新精裝插圖本,中國十七世紀的工藝百科全書;全景記錄中國農業、工業、手工業的集大成之作。)

天工開物反映了明末的科學技術水平,可以作為趣味讀本

好像看天工開物這樣書的同道中人不是太多,但這本書實在值得一看,不是唱高調,是真的好

很大的16開鏡子版本,是我想要的中國畫報出版社的國學系列叢書,很好很強勢!嗯,再說一遍,真的是很大的開本哦,比一般小說的開本要大,至于內容,聽說沒有詳細注釋,但并不是太影響我的閱讀,認為還是要有一定的文言文基礎吧。

《天工開物》這本書,很好看,很有趣,可以了解古代那么多細節,仿佛看到了古人的生活,歷歷在目,最近對這種類型的書很感興趣。很值得收藏。

剛剛粗略看了一下確實是原版天工開物,不過是最終版,白話翻譯也挺準確,對于喜歡明代,近代歷史科技文化的我無疑是不錯的書籍,駐當當越辦越好哦

上學時,歷史書上有提到這本書名,一直也沒有機會讀,在給兒子購買圖書時,瀏覽到了,就果斷下手買來讀,了解下中國古代人民的大智慧!

世界上最早的農業和手工業專著。古代的勞動人民確實聰明、偉大。

最后一次評論 本來以為積分有用 沒想到當當在這件事上是欺騙消費者的 價值高的抵金券就沒有適合他的商品 而且有效期還短 簡直不高的 根本就沒用 騙子

中國十七世紀的工藝百科全書,全景記錄中國農業、工業、手工業的集大成之作。本書以崇禎本為藍本,全方位白話精細解讀,多角度考證詳實注釋,將古典智慧盡收眼底。

天工開物(博采經典005,全新精裝插圖本,中國十七世紀的工從圖紙最初的幾個簡單符號,到跨越千里,連接長江、黃河的水利*舉,南水北調這一世界最大的調水工程,用事實書寫了中國治水歷史、治水思想的新篇章。

聽說過此書,不過還是在上學時,只知道名稱和作者。機緣巧合,買了這本書。紙張質量很好,無異味。我還是第一次看這類的書呢!感覺棒棒的!看完后再推薦給11歲兒子看。中國古代文化真是博大精深呀!