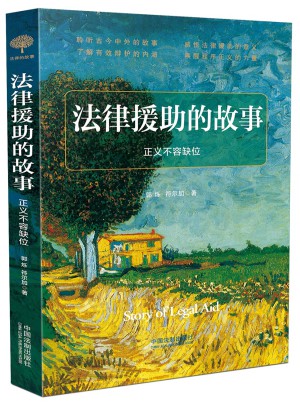

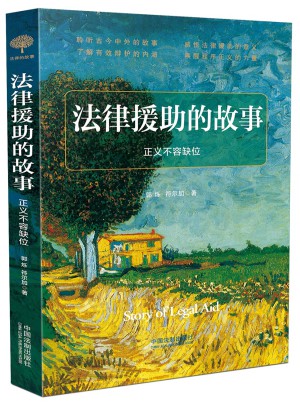

法律援助的故事

- 所屬分類(lèi):圖書(shū) >法律>法律普及讀物>其他法律常識(shí)讀本

- 作者:[郭爍] [符爾加]

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書(shū)名:--

- 國(guó)際刊號(hào):9787509375648

- 出版社:中國(guó)法制出版社

- 出版時(shí)間:2016-07

- 印刷時(shí)間:2016-07-01

- 版次:1

- 開(kāi)本:32開(kāi)

- 頁(yè)數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:平裝

- 套裝:否

本書(shū)通過(guò)講故事的形式,分為上下篇的結(jié)構(gòu)來(lái)為讀者分別介紹中國(guó)和美國(guó)的律師辯護(hù)制度的歷史源流與發(fā)展。上篇從中國(guó)的訟師鼻祖鄧析的故事開(kāi)始講述,一直講到法律援助的現(xiàn)今狀況;下篇?jiǎng)t選取了美國(guó)律師幫助權(quán)制度的落實(shí)過(guò)程中較有代表性的案例,來(lái)說(shuō)明該制度是如何形成的。

法律援助不僅僅是一種制度,它更是實(shí)現(xiàn)司法公正不可或缺之物。

法律援助制度從無(wú)到有,從弱小到壯大的歷史進(jìn)程是曲折的,更是偉大的。法律援助制度是實(shí)現(xiàn)司法公正不可或缺之物。本書(shū)既介紹了中國(guó)法律援助制度的前世今生,又介紹了美國(guó)落實(shí)律師幫助權(quán)過(guò)程中不可不提及的代表性案例。

郭爍,1982年生于北京。2000年起先后就讀于中國(guó)政法大學(xué)法律系、刑事司法學(xué)院,獲得法學(xué)學(xué)士、碩士、博士學(xué)位。現(xiàn)任教于北京交通大學(xué)法學(xué)院,曾任中國(guó)社會(huì)科學(xué)雜志社法學(xué)編輯。主要研究領(lǐng)域?yàn)樾淌略V訟法。譯有《重構(gòu)社會(huì)公民權(quán)》《庭審制勝》《慈善的意義與使命》等書(shū):先后在《清華大學(xué)學(xué)報(bào)》《法學(xué)》《比較法研究》等刊物多篇,其中部分被《新華文摘》《高等學(xué)校文科學(xué)術(shù)文摘》全文轉(zhuǎn)載。

符爾加,四川大學(xué)法學(xué)院博士生,四川省人民檢察院檢察官。研究方向?yàn)樾淌略V訟法學(xué)、司法制度。在《人民檢察》等刊物二十余篇,參與包括國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、較高人民檢察院檢察理論研究等項(xiàng)目多項(xiàng)。

上篇 中國(guó)法律援助的前世今生

003 從鄧析到宋世杰

019 特許、代書(shū)與法律咨詢

——現(xiàn)代眼光下的古代法律援助

033 公設(shè)辯護(hù)人與平民法律扶助

——民國(guó)時(shí)期的法律援助制度

049 遠(yuǎn)去的背影

——民國(guó)大狀的法律援助故事

065 為戰(zhàn)犯辯護(hù)

——“共和國(guó)審判”中的指定辯護(hù)律師

079 新中國(guó)法律援助制度的誕生

101 國(guó)家法律援助及時(shí)案

113 制度完善的再次起航

125 法律援助的民間力量

下篇 美國(guó)落實(shí)律師幫助權(quán)的案例節(jié)點(diǎn)

141 斯科茨伯勒男孩們的悲痛

157 選擇還是必然?

169 一根稻草:貝茨訴布萊迪

179 凡人歌

205 歷史節(jié)點(diǎn)上的偉大:無(wú)效辯護(hù)標(biāo)準(zhǔn)證成

219 附錄 那一句“認(rèn)罪態(tài)度好”太沉重

——聶樹(shù)斌案和有效辯護(hù)的引入

227 跋

與世紀(jì)同步的租借大律師——吳凱聲

他是與世紀(jì)同步的法學(xué)家,他的兩本法文著作被法國(guó)國(guó)家圖書(shū)館收藏;他是民國(guó)時(shí)期的外交家,曾奉派擔(dān)任中國(guó)駐國(guó)際聯(lián)盟全權(quán)代表,兼任駐瑞士國(guó)特派全權(quán)公使,成為及時(shí)個(gè)當(dāng)選為國(guó)際勞工局副理事的中國(guó)人;他又是一名詩(shī)人,他說(shuō)自己一生中較大的成績(jī),不是訴訟,不是外交,而是作詩(shī);而他更是一位富有正義感的律師,關(guān)注社會(huì)底層民眾,力所能及地維護(hù)小人物權(quán)益,他支持進(jìn)步力量,出庭積極營(yíng)救陳賡、廖承志。他就是20世紀(jì)30年代上海灘鼎鼎有名的頭牌律師吳凱聲。

(一)關(guān)注底層民眾,義為慘死日輪小販申冤

吳凱聲,祖籍江蘇宜興,1900年出生,1920年畢業(yè)于上海侖圣明智大學(xué),1922年赴法國(guó)留學(xué),畢業(yè)于里昂大學(xué),獲法學(xué)博士學(xué)位。1926年,吳凱聲回國(guó)后在上海法租界愛(ài)多亞路開(kāi)設(shè)律師事務(wù)所,任北洋政府法律顧問(wèn),兼任上海法科大學(xué)教授,1932年加入上海律師公會(huì),擔(dān)任多個(gè)行業(yè)工會(huì)和團(tuán)體的法律顧問(wèn)。吳凱聲是當(dāng)時(shí)租界內(nèi)及時(shí)位能用英、法兩種語(yǔ)言出庭辯護(hù)的中國(guó)律師。吳凱聲社交圈十分廣泛,在上海灘三教九流里都有一定的影響,他不僅與黃金榮、杜月笙、張嘯林等青幫人物關(guān)系密切,而且還關(guān)注社會(huì)底層民眾,力所能及地維護(hù)小人物權(quán)益,其中最著名的當(dāng)屬“陳阿堂案件”。

1926年8月1日,小販陳阿堂來(lái)到日輪“萬(wàn)里丸”催要欠款,被日本水手毒打身亡。這樁命案引發(fā)了上海各界的強(qiáng)烈憤慨,都希望兇手得到嚴(yán)懲。沒(méi)想到日輪船主卻惡人先告狀,污蔑陳是竊賊。日本人顛倒是非黑白的行為讓整個(gè)上海灘都非常憤怒。面對(duì)撲朔迷離的案情,吳凱聲受上海各路商界總聯(lián)合會(huì)之托,義務(wù)為陳家提供法律援助。吳凱聲以律師之職介入調(diào)查,兩登日輪,三渡黃浦,反復(fù)查驗(yàn)。8月15日,吳于市民會(huì)上當(dāng)眾面詢證人。十日后,證人顏?zhàn)謬?guó)的證詞見(jiàn)諸報(bào)端。顏謂當(dāng)日于船上親見(jiàn)陳阿堂與日本船員發(fā)生口角,被日人挾入室內(nèi),關(guān)鎖其中。不久,陳被該日人拖出,推入火爐間。斯時(shí)陳阿堂頭被裹扎,“五官不見(jiàn),四肢被縛,蜷曲如豬”。數(shù)小時(shí)后,顏?zhàn)謬?guó)未見(jiàn)陳出,恐其不測(cè),便向碼頭巡警報(bào)案。次日清晨,巡捕上船搜查,日人知難掩蓋,方才自告火爐間內(nèi)遺有陳尸。

在洶涌輿情前,日本駐滬總領(lǐng)事矢田派警調(diào)查,拘禁嫌犯藤間房太郎、城戶庫(kù)二。當(dāng)時(shí)的中國(guó)政府不愿得罪日本政府,吳凱聲便直接與日本駐滬總領(lǐng)館交涉。吳凱聲攜帶證據(jù)面見(jiàn)矢田,譴責(zé)日船員暴行。吳凱聲指出,日人殘殺華民,宜當(dāng)交付中國(guó)處置,賠償死者家屬,以免影響中日邦交。他還透過(guò)報(bào)紙分析此案:“按照中國(guó)暫行新刑律三三一條,殺人者處死刑、無(wú)期徒刑或一等有期徒刑。此案犯罪者,證據(jù)確鑿,情節(jié)重大,處以死刑,猶不為過(guò)。”為了盡快將這樁冤案公之于世,吳凱聲決定借助社會(huì)輿論的影響力。他隨即在國(guó)內(nèi)外的報(bào)刊刊發(fā)了一篇又一篇檄文披露案情的全部事實(shí)和真相。這一做法果然產(chǎn)生了很好的效果,引起了上海各界的反日高潮,超過(guò)十萬(wàn)民眾紛紛上街請(qǐng)?jiān)福と肆T工、學(xué)生罷課,要求取消領(lǐng)事裁判權(quán)。駐日華僑聯(lián)合會(huì)代表郝兆光帶著吳凱聲準(zhǔn)備好的材料前往日本華僑團(tuán)體以及留學(xué)生處進(jìn)行宣講,駐法華僑聯(lián)合會(huì)也將他們的聲明刊發(fā)在巴黎各大報(bào)紙上,獲得了國(guó)際輿論的廣泛同情和大力支持。迫于輿論和民意的雙重壓力,上海公共租界領(lǐng)事法庭為了避免事件進(jìn)一步升級(jí),決定開(kāi)庭審判此案。吳凱聲在法庭上引用日本刑法第199條規(guī)定“殺人者處死”條款,要求法庭必須公正判決。庭議結(jié)果是上海公共租界領(lǐng)事法庭無(wú)法解決這樁非領(lǐng)事裁判權(quán)范圍的案件,所以將兇手轉(zhuǎn)押日本長(zhǎng)崎裁判所進(jìn)行審判。日本方面顧忌國(guó)際輿論的強(qiáng)大壓力,最終日本水手正兇城戶庫(kù)二受到了兩年有期徒刑的懲罰,幫兇藤間房太郎也受到了兩年有期徒刑的懲罰,死者家屬得到3000元的撫恤,陳的家人特以“保障民權(quán)”的匾額相贈(zèng)。

(二)堅(jiān)守辯護(hù)職責(zé),成功營(yíng)救陳賡、廖承志

1933年,吳凱聲又接受宋慶齡之邀,擔(dān)任中國(guó)民權(quán)保障同盟義務(wù)法律顧問(wèn),并與宋慶齡、蔡元培、楊杏佛、沈鈞儒共同擔(dān)任民權(quán)保障同盟營(yíng)救政治犯五人委員會(huì)委員。其間,他曾多起政治案件,其中最為有名的是營(yíng)救陳賡、廖承志。

1933年3月,由于叛徒王其良的出賣(mài),陳賡兄妹、廖承志等五名中共黨員先后被捕。五人因“涉嫌共產(chǎn)”,將并為一案,由江蘇高等法院第二分院審理。作為中國(guó)民權(quán)保障同盟法律顧問(wèn)和營(yíng)救委員會(huì)委員的吳凱聲慨然受命,出任此案辯護(hù)律師,營(yíng)救廖、陳等人。在庭審中,吳凱聲辯護(hù)道,捕房巡捕在陳賡兄妹住所中并未搜出任何犯罪證據(jù),無(wú)法證明其犯罪事實(shí)。法庭不能僅憑挾私報(bào)復(fù)之人的空口誣告便定其罪。其次,陳賡來(lái)滬是為治病,此公民之自由與權(quán)利應(yīng)受法律保護(hù)。,即使陳賡因愛(ài)國(guó)之心而有過(guò)激之論,也不為罪。因此,陳賡理當(dāng)無(wú)罪釋放。

陳賡審畢,廖承志、羅登賢、余文化三人又被傳喚。捕房律師甘鏡和上海市公安局法律顧問(wèn)詹紀(jì)鳳律師分別控告被告三人均為共產(chǎn)黨,危害民國(guó)。對(duì)此指控,吳凱聲不無(wú)哀痛地說(shuō)道:“廖公子是先烈仲愷先生之嗣,且僅此一子,自被捕后其母何委員思念心切,以致舊疾復(fù)發(fā),昨已昏迷一次,今仍臥床,忍泣以對(duì)。黨國(guó)有殊勛之人,而其后嗣竟遭此牽累,能不痛心?”此話一出,旁聽(tīng)之人無(wú)不惻然。接著,吳凱聲又以何香凝之親筆信說(shuō)明廖承志確實(shí)與其同住,前日巡捕問(wèn)話,未能回答,系因刺激過(guò)甚。對(duì)于王其良的指認(rèn),吳凱聲則表示王、廖之間存在經(jīng)濟(jì)糾紛,王之誣告出自私怨,不能采信。何況除王之證詞外,更無(wú)其他證據(jù),不應(yīng)據(jù)此定罪。雖然吳凱聲與租界當(dāng)局律師針?shù)h相對(duì)據(jù)理力爭(zhēng),然而法庭最終還是決定將廖承志移交給國(guó)民黨上海市公安局。吳凱聲緊隨囚車(chē)來(lái)到上海公安局,按照國(guó)民黨當(dāng)局刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,被告?zhèn)稍兺戤厬?yīng)當(dāng)交由辯護(hù)律師“責(zé)付”出獄,吳凱聲要求將被告“責(zé)付”給律師并與當(dāng)局進(jìn)行交涉。在他的堅(jiān)持和強(qiáng)烈要求下,警察局局長(zhǎng)文鴻恩自知理虧,同意將廖承志“責(zé)付”辯護(hù)律師。吳凱聲連夜將廖承志送到何香凝的住所,何香凝道謝不已,之后還繪制《猛虎圖》一幅,贊譽(yù)吳凱聲在法庭之上的威勇。然而吳凱聲的辯護(hù)卻引起當(dāng)時(shí)上海市市長(zhǎng)吳鐵城的不滿。廖承志開(kāi)釋兩日后,吳凱聲于一宴會(huì)中偶遇吳鐵城。吳鐵城質(zhì)問(wèn)其為何替共產(chǎn)黨辯護(hù)。吳凱聲道:“我不清楚他們是不是共產(chǎn)黨。但作為律師,為被告辯護(hù)是我的職責(zé)。”

(三)支持愛(ài)國(guó),為杜重遠(yuǎn)辯護(hù)

一•二八事變爆發(fā)后,國(guó)民政府與日本簽訂了《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》,上海成為日本侵華的重要基地,上海的愛(ài)國(guó)人士紛紛對(duì)此表示不滿。1933年5月,積極投入抗日救亡運(yùn)動(dòng)的實(shí)業(yè)家杜重遠(yuǎn)主編的雜志《新生》發(fā)表了艾寒松化名“易水”的一篇雜文——《閑話皇帝》。文中談到了日本天皇系生物學(xué)家,如果全身心投入到研究領(lǐng)域?qū)?huì)取得更大的成就等。第二天上海日文報(bào)紙認(rèn)為《新生》周刊發(fā)表的《閑話皇帝》一文對(duì)日本天皇進(jìn)行了侮辱。隨后日本浪人在上海虹口區(qū)日租界進(jìn)行了示威游行活動(dòng),同時(shí)日本外交官向國(guó)民政府提出了嚴(yán)正交涉和抗議,并提出了很多非常過(guò)分的要求。當(dāng)時(shí)國(guó)民政府沒(méi)有頂住日方的壓力,竟然對(duì)《新生》雜志社進(jìn)行查封。更讓人憤慨的是,國(guó)民黨高等法院首席檢察官鄭錢(qián)以對(duì)主編提出了公訴并以“侮辱友邦元首”定罪。當(dāng)時(shí)的杜重遠(yuǎn)還在江西出差,聞?dòng)嵒鹚俜祷厣虾!6胖剡h(yuǎn)是一個(gè)顧全大局的人,因此他一回到家就立即將作者的原稿進(jìn)行銷(xiāo)毀,聲明不知道作者的真實(shí)姓名,自己愿意承擔(dān)主編責(zé)任。當(dāng)吳凱聲獲悉杜重遠(yuǎn)為了保護(hù)寫(xiě)《閑話皇帝》一文的作者而承擔(dān)責(zé)任后,欣然同意擔(dān)任杜重遠(yuǎn)的辯護(hù)律師。

該案不久在國(guó)民政府江蘇省高等法院二分院開(kāi)庭,吳凱聲帶著精心準(zhǔn)備和調(diào)查取證的材料與杜重遠(yuǎn)同時(shí)來(lái)到法庭。開(kāi)庭之后庭長(zhǎng)郁華質(zhì)問(wèn)杜重遠(yuǎn)為何將侮辱天皇的文章發(fā)在《新生》雜志上。杜重遠(yuǎn)從容回答:“文章只說(shuō)到天皇是一個(gè)生物學(xué)家和學(xué)者,并沒(méi)有侮辱的含義。”郁華接著問(wèn)道:“對(duì)友邦元首冷言熱諷是否知罪?”吳凱聲立即站起來(lái)辯護(hù)道:“《閑話皇帝》一文的作者站在一名學(xué)者的立場(chǎng)談?wù)摳鲊?guó)君主根本沒(méi)有侮辱天皇的意思。按照我國(guó)憲法中的相關(guān)規(guī)定,每個(gè)公民都享有言論、出版自由。日本當(dāng)局沒(méi)有干涉我國(guó)公民言論自由的權(quán)利。此外該段如天皇真的全身心投入到研究領(lǐng)域的話將會(huì)取得更大的成就并不是諷刺而是建議。更何況發(fā)表這篇文章的時(shí)候,杜重遠(yuǎn)人在江西出差根本不知道‘易水’這個(gè)人的真名實(shí)姓、地址,甚至連原稿也找不到。不知者無(wú)罪。所以杜重遠(yuǎn)最多是承擔(dān)失察的責(zé)任,夠不上承擔(dān)刑事責(zé)任……”

吳凱聲在法庭上的辯護(hù)言之鑿鑿,有節(jié)有據(jù),得到了上海、南京、西安等大中城市絕大部分報(bào)刊輿論的一致支持。然而在日本駐滬總領(lǐng)事的蠻橫干涉之下,國(guó)民政府為了騰出更多的精力對(duì)付共產(chǎn)黨而不敢得罪日本,要求法院在復(fù)審中宣判杜重遠(yuǎn)獲得一年零兩個(gè)月的有期徒刑,并不能再上訴也不準(zhǔn)取保外出,立即入獄服刑。判決書(shū)結(jié)果出來(lái)之后,旁聽(tīng)席上表示強(qiáng)烈的不滿,法庭內(nèi)外響起了“愛(ài)國(guó)無(wú)罪”的口號(hào)。而吳凱聲并沒(méi)有放棄努力,他充分利用國(guó)內(nèi)外輿論的有利聲勢(shì),堅(jiān)持與法庭進(jìn)行爭(zhēng)辯,最終為杜重遠(yuǎn)爭(zhēng)取到了交保就醫(yī)的權(quán)利。