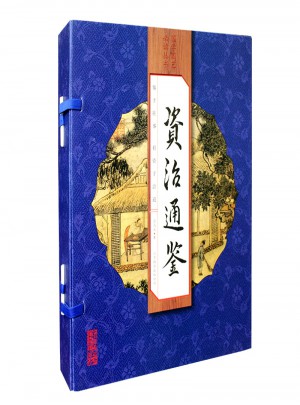

資治通鑒(手工線裝一函四冊(cè) 簡(jiǎn)體豎排 注釋譯文 配有精美古版畫(huà) )

- 所屬分類(lèi):圖書(shū) >歷史>史家名著

- 作者:(北宋) [司馬光]著

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書(shū)名:國(guó)學(xué)國(guó)藝必讀叢書(shū)

- 國(guó)際刊號(hào):9787550252790

- 出版社:北京聯(lián)合出版社

- 出版時(shí)間:2015-06

- 印刷時(shí)間:2015-06-01

- 版次:1

- 開(kāi)本:16開(kāi)

- 頁(yè)數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:線裝

- 套裝:否