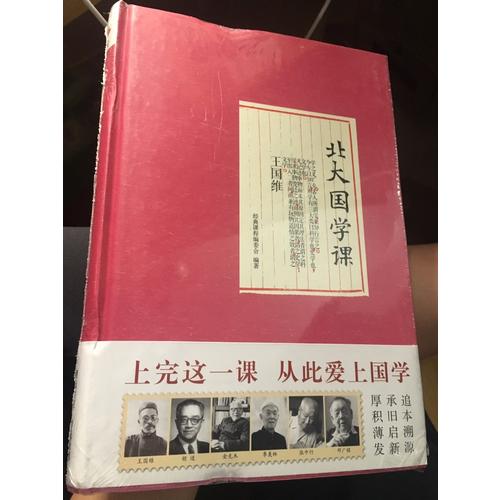

《北大國學課》是普及國學知識的讀本,內(nèi)容包括經(jīng)學、史學、地理、諸子哲學、詩詞曲賦、小說戲曲、金石學、圖書學、中醫(yī)、藝術等中國傳統(tǒng)文化領域的常識知識,力求從五千年中華文化中擷取精華呈現(xiàn)讀者。立意明確,解讀深入淺出,用簡練質樸的語言將深奧的國學細細品讀,旨在幫助讀者對國學有一個系統(tǒng)化的認識,并日益精進,學有所成;使其與人們的日常生活、工作融會貫通,啟發(fā)智慧,指引人生。

一書在手,如身臨百年名校講堂!書中遴選季羨林、蔡元培、顧頡剛、馮友蘭、王力、馬衡、任繼愈、湯用彤、錢玄同、張岱年、錢穆、王國維、葉企孫、朱光潛等北大名師的名言作引開篇,為讀者精選被今人看重的國學傳承來介紹,以此了解中華五千年民族文化的精髓所在。

國學,弘揚中華文化,既然是順乎人心,應乎潮流的事業(yè),必然會發(fā)展下去的。

——季羨林

追本溯源!承舊啟新!厚積薄發(fā)!

經(jīng)典課程編委會成員,主要由國內(nèi)知名高校的教授和講師組成。編委會里的成員都具有豐厚的知識儲備和嚴謹負責的工作態(tài)度,曾多次參與同類書的編輯工作,經(jīng)驗豐富。

代序:國學漫談(節(jié)選)

經(jīng)學

五經(jīng)、十三經(jīng)、四書

《詩經(jīng)》

《書經(jīng)》

《禮經(jīng)》

《易經(jīng)》

《春秋》

《論語》

《孝經(jīng)》

《爾雅》

《孟子》

經(jīng)的傳授

古、今文學派之爭

今文經(jīng)學與讖緯

漢以后的經(jīng)學

清代的經(jīng)學

史學

正史

編年史

紀事本末

別史

政書

稗官野史

學術史

史評

歷史哲學

新史學

地理

地理與"方輿之學"

《禹貢》與《山海經(jīng)》

《漢書·地理志》

《水經(jīng)注》

《夢溪筆談》

《徐霞客游記》

域外地理

地圖成就

諸子

諸子的學術派別

儒家

道家

墨家

別墨及名家

法家

兵家

雜家

陰陽家

縱橫家

農(nóng)家

王充之學

玄學

子學的興起與消沉

文字語言學

小學

六書

字形的演變

字義的演變

漢字的傳播

訓詁學

文法學

方言學

字與音的分離

聲韻學

聲母和韻母

雙聲疊韻

反切

四聲

古音學

金石學

宋代以前的金石研究

宋代的金石學

清代的金石學

近代考古學

甲骨學

古籍

抄本與刻本

校讎學

章句學

版本學

目錄學

考證學

圖書的分類

類書及叢書

佛學

初期的佛教

佛教的中國化

傳入中國的宗派

傳自印度的大乘佛教

中國獨創(chuàng)的大乘宗派

小乘佛教

佛教與儒學

因明學

唯識論中的心理學

理學

宋明理學的產(chǎn)生

濂學:周敦頤

關學:張載

洛學:程顥、程頤

閩學:朱熹

陸學:陸九淵

浙東學派

宋末至明初理學

王陽明之學

清初理學的批判

理學批判的較高峰

新理學的產(chǎn)生

韻文

文學的范圍與類別

詩歌總集

楚辭

賦

樂府

五言詩

唐詩

詞

散曲

非韻文

散文與駢文

周秦漢的散文

唐宋八大家

明清古文家

古文義法

六朝文

四六文

八股文

對聯(lián)

文藝評論

小說與戲曲

唐以前的小說

宋元明的小說

清代的小說

戲曲的萌芽

元明清的戲曲

寶卷、彈詞、鼓詞

科學

天文歷法

數(shù)學

物理化學

應用技術

中醫(yī)

中醫(yī)稱謂

中醫(yī)的發(fā)展

理論體系

發(fā)病觀與治病觀

陰陽五行學說

精氣學說

脈學

四診法

八綱辨證

特色療法

四大醫(yī)書

溫病學

藝術

建筑

繪畫

書法

篆刻

音樂

代序:國學漫談(節(jié)選)

季羨林

我們中華民族擁有五千年的光輝燦爛的文化,對人類做出了的貢獻。很難想象,世界上如果缺少了中華文化會是一個什么樣子。前幾年,弘揚中華文化的號召一經(jīng)提出,立即受到了國內(nèi)外炎黃子孫的熱烈擁護。原因何在呢?這個號召說到了人們的心坎上。弘揚什么呢?怎樣來弘揚呢?這就需要認真地研究。

我們的文化五色雜陳,頭緒萬端。我們要像韓愈說的那樣:"沉浸醲郁,含英咀華",經(jīng)過這樣細細品味、認真分析的工作,把其中的精華尋找出來,然后結合具體情況,從而發(fā)揚光大之,期有利于中國人民和世界人民的前進與發(fā)展。"國學"就是專門做這件工作的一門學問。舊版《辭源》上說:國學,一國所固有之學術也。話雖簡短樸實,然而卻說到了點子上。七八十年以來,這個名詞已為大家所接受。

國學決不是"發(fā)思古之幽情"。表面上它是研究過去的文化的,因此過去有一些學者使用"國故"這樣一個詞兒。但是,實際上,它既與過去有密切聯(lián)系,又與現(xiàn)在甚至將來有密切聯(lián)系。現(xiàn)在我們不是都談建設有中國特色的社會主義嗎?什么叫"特色"?特色表現(xiàn)在什么地方?我曾反復思考過這個問題。我覺得,科技對我們國家建設來說,對發(fā)展生產(chǎn)力來說,是非常重要的,萬萬不能缺少的。但是,科技卻很難表現(xiàn)出什么特色。你就是在原子能、電腦、宇宙飛船等等尖端科技方面,有突出的成就,超過了世界先進國家,同其他國家比較起來,也只能是程度的差別,是水平的差別,談不到什么特色。我姑且稱這些東西為"硬件"。硬件的本質都是一樣的,沒有什么特色可言。

特色最容易表現(xiàn)在精神文化方面,我姑且稱之為"軟件",哲學、宗教、文學、藝術、倫理、道德、經(jīng)營、管理等等都屬于這個范疇。這些東西也是能夠交流的,所謂"固有"并不排除交流,這個道理屬于常識范圍。以上這些學問基本上都保留在我們所說的"國學"中。其中有不少的東西可以說是中華文化、中華智慧的結晶,直至今日,不但對中國人發(fā)揮影響,它的光輝也照到了國外去。最近聽一位國家教委的領導說,他在新德里時親耳聽到印度總統(tǒng)引用中國《管子》關于"十年樹木,百年樹人"的話。在巴基斯坦他也聽到巴基斯坦總理引用中國古書中的話。足征中華智慧已深入世界人民之心。這是我們中國人應該感到驕傲的。所有這一些中國智慧都明白無誤地表露了中國的特色。它產(chǎn)生于中國的過去,卻影響了中國和世界的今天,連將來也會受到影響。事實已經(jīng)證明,連外國人都會承認這一點的。

國學,弘揚中華文化,既然是順乎人心,應乎潮流的事業(yè),必然會發(fā)展下去的。

經(jīng)學

"經(jīng)"是什么?它是古代史料的一部分,有的是思想史料,有的是文學史料,有的是政治史料,有的是其他國故的史料。

——錢玄同 新文化運動代表人物之一,畢業(yè)于北京大學中文系

五經(jīng)、十三經(jīng)、四書

漢朝人尊崇儒家古典著作,稱為經(jīng)書。"經(jīng)"原意是線,所謂經(jīng)書就是線裝書。在古代,有什么事情需要記下來,就刻寫在竹簡上。事情多了,積累的竹簡也多了,就把這些竹簡用線編連起來。這些線就稱為"經(jīng)"。可見,"經(jīng)"最初不過是當時記載片數(shù)較多而又常翻閱的竹簡書,并無深意。

人們首先在《莊子》中發(fā)現(xiàn)了"六經(jīng)"的說法,即《詩經(jīng)》、《書經(jīng)》、《禮經(jīng)》、《樂經(jīng)》、《春秋》、《易經(jīng)》這六經(jīng),班固在《漢書藝文志》中將這六類圖書稱為"六藝"。但因《樂經(jīng)》失傳,只留存一篇《樂記》,就把它并入《禮經(jīng)》,成了"五經(jīng)"。

到了唐朝,《春秋》被分成《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》,《禮經(jīng)》也分為《周禮》、《儀禮》、《禮記》三種,便有了"三傳"、"三禮"的說法,加上《易經(jīng)》、《書經(jīng)》、《詩經(jīng)》,稱為"九經(jīng)"。再到宋朝,又加上了《爾雅》、《孝經(jīng)》、《論語》、《孟子》四種,就有了"十三經(jīng)"的說法。

十三經(jīng)可以說是中國文化的原典,它反映了中國先民對人類所關心的重大問題如自然、社會、人生的思考,具有多方面的原創(chuàng)性,后世許多思想都可以從中找到最初的原型,由此而形成中華民族認識世界和把握世界的思維方式。

宋時的儒學大家朱熹把《禮記》中的《大學》、《中庸》兩篇拿出來各刊印成單本書,與《論語》、《孟子》合稱"四書",并給這四本書作了詳細的注釋,被奉為儒家古籍的菁華。科舉考試就依據(jù)"四書"出題,同時這四書也就成為讀書人的必讀書目了。

《詩經(jīng)》

《詩經(jīng)》是一部樂歌集,分風、雅、頌三部分。風大部分是民歌,分十五國,共一百六十篇。雅分《大雅》、《小雅》,共一百〇五篇,以敘事詩為主。頌分《周頌》、《魯頌》、《商頌》,共四十篇,多為敘事詩和祀神歌,總計三百〇五篇。相傳,詩原有三千多篇,經(jīng)過孔子刪削才成今天流傳的篇數(shù)。

漢代流傳的《詩經(jīng)》有四家:齊國的轅固、魯國的申培、燕國的韓嬰、趙國的毛萇。或取國名、或取姓氏,簡稱為齊、魯、韓、毛四家。他們傳授、解釋的詩經(jīng)稱為齊、魯、韓、毛四家詩。后來,其他三家都失傳了,只有毛詩流傳下來,我們現(xiàn)在看到的《詩經(jīng)》就是毛詩一脈,所謂大毛公傳授的。《詩經(jīng)》附有"詩序",分"大序"、"小序"。"小序"列在每篇詩的前面,說明詩的大意,"大序"連在首篇《關雎》的小序之后,總論全書。序的作者沒有定論。

這些詩的來源一般認為是定期采集而來。在古代,有采詩的官職,每年八月周游各地,采錄歌謠,上呈天子;天子巡狩各國時,命太師上奏當?shù)馗柚{,以了解當?shù)孛袂椤2杉膮^(qū)域以黃河為中心,十五國風主要反映的是今天河南、陜西、山東、山西幾省的風情,所以《詩經(jīng)》可以算是北方文學,有個別的詩,如《周南》、《召南》,有著江漢一帶的背景。

詩的修辭方法有賦、比、興三種。賦是直接敘述,比是譬喻,興是先說背景而后再敘述。

詩的風、雅、頌三種題材分類,加上賦、比、興三種修辭方法,被稱為詩的"六義"。

《詩經(jīng)》是一部的古書,不但有文學價值,同時也有史料價值,比如《商頌玄鳥》篇,講述了帝嚳的次妃簡狄吞鳥卵而生契的傳說,契是商的始祖;《大雅生民》篇,講述了帝嚳的正妃姜嫄踩到上帝的腳印后,懷孕生下后稷,后稷是周的始祖,反映了遠古社會的情形。《豳風七月》篇以及《小雅》的《楚茨》、《南山》、《莆田》、《大田》諸篇,表現(xiàn)了周代農(nóng)業(yè)的興盛。到平王東遷以后,社會動蕩,矛盾逐漸尖銳,則出現(xiàn)了抒寫抑郁憤慨情感的詩篇,如《邶風北門》、《王風黍稷》、《秦風黃鳥》,《小雅》的《節(jié)南山》、《正月繁霜》,《大雅》的《板》、《蕩》、《桑柔》、《云漢》等篇,都是怨天尤人的口氣。《小雅》中的《何草不黃》、《北山》、《出車》、《采薇》、《黃鳥》,《魏風》的《葛履》、《伐檀》、《碩鼠》等篇,揭露了社會的不安。

《書經(jīng)》

《書經(jīng)》即《尚書》,"尚者,上也",有人認為是"上古的書"的意思。在作為歷史典籍的同時,向來被文學史家稱為我國最早的散文總集,是和《詩經(jīng)》并列的一個文體類別。但這散文之中,用今天的標準來看,絕大部分應屬于當時官府處理國家大事的公務文書,地講,它應是一部體例比較完備的公文總集。

《尚書》現(xiàn)代通行的版本包括虞書五篇、夏書四篇、商書十七篇、周書三十一篇,共五十八篇。其中有《堯典》、《禹貢》、《盤庚》等三十三篇,稱"今文尚書",同時也是"古文尚書"。其余都是"偽古文"。這個"今文"、"古文"有什么區(qū)別呢?

漢朝初年,經(jīng)學家伏生傳授《尚書》二十九篇,用當時通行的隸書寫成,稱"今文尚書"。到了漢武帝末年,從孔子居所的墻壁中發(fā)現(xiàn)了一部用古體字寫的《尚書》十六篇,稱"古文尚書",但沒過多久又失傳了。

東晉時,一個叫梅賾的人向皇帝獻上了一部二十五篇的"古文尚書",后附一篇《尚書傳》,據(jù)說是孔子十一代孫孔安國所作,大家都認為古書失而復得了。后來清代著名的學者閻若璩等人考證,斷定這部書是偽造的。現(xiàn)在通行的尚書是今古文合編的,篇數(shù)也有分有合。

《尚書》講了很多歷史,上自堯舜,下至秦穆公。其中歷史年代最為久遠的《堯典》、《舜典》、《皋陶謨》、《禹貢》等篇,以前的人認為是夏朝時代的人所寫,近代學者已證實是儒家學派的人模仿古文所編寫,創(chuàng)作時代大約在周代。雖然是偽作,但時代比較早,依據(jù)的傳說真實性更強一些,比東晉人的偽作更有價值。

《尚書》的篇名,多用典、謨、訓、誥等字,文章類似于現(xiàn)在的宣言、布告、演講集、會議錄等,所以被稱為記言之史,其中有《洪范》一篇,反映了原始的哲學思想,以水、火、金、木、土這五行為世界萬有的基本元素。

水是向下滋養(yǎng)萬物,火是向上燃燒,木的性能可彎可直,金屬的性質可以通過熔化來改變最初形狀,土的作用是耕種莊稼。水向下滋潤代表咸味,火向上燃燒代表苦味,木可彎可直代表酸味,金銷熔變形代表辣味,土耕種五谷代表甜味。

另外文章中又提出五事、八政、五紀、皇極、三德、稽疑、庶征、五福、六極等關于政治的原理原則:

敬用五事:一曰貌,即態(tài)度要恭謹就嚴肅;二曰言,說話要和順,說話和順辦事就順利;三曰視,認識要清晰就能辨別是非;四曰聽,聽事要聰敏謀事就能成功;五曰思,思慮要通達,思慮通達就能圣明。

農(nóng)用八政:管理民食、管理財貨,管理祭祀,管理建筑,管理教育,管理司法,接待賓客,治理軍務。

協(xié)用五紀:要和歲、月、日、星辰、歷數(shù)協(xié)調(diào)一致。

建用皇極:樹立皇極的威信,并建立遴選官員和賞罰的標準。

義用三德:治理眾民要以"正直"為本,同時在必要時又要剛柔并用,或者以剛制勝,或者以柔制勝。

明用稽疑:通過龜卜和誣占以探詢上天的旨意,同時,參照卿士、眾民和自己的意見做出判斷和決定。

念用庶征:通過雨、晴、暖、寒、風等的氣候變化以判斷年景和收成。

饗用五福:通過壽、富、康寧、好德、善終等"五福"勸導人們向善。

威用六極:通過夭折、多病、憂愁、貧窮、丑惡、懦弱等"六極"警戒和阻止人們從惡。

五行與這些原則通稱"九疇",頗為儒家所重視。

《禮經(jīng)》

《禮經(jīng)》在唐朝時被拆分為《周禮》、《儀禮》、《禮記》三部書,現(xiàn)在五經(jīng)中所說的禮經(jīng),指的是《禮記》。在古代,所謂"《禮經(jīng)》十七篇"指的是《儀禮》,它是孔子門徒附在《禮經(jīng)》后面的筆記。

《儀禮》原來有兩種本子,一種是漢代高堂生所傳的今文儀禮,一種是從孔家宅壁中得到的古文儀禮。東漢的鄭玄將它們合二為一,成為現(xiàn)在流傳的《儀禮》。

《儀禮》簡單說來就是各種各樣儀式的禮儀,內(nèi)容包括冠、昏、喪、祭、朝、聘、燕享等典禮的詳細儀式,讀了之后能了解到古代貴族們的繁文縟節(jié),可以想見古代宮室、舟車、服飾、飲食等日常生活的面貌,以及宗教信仰、親族制度、政治組織、外交方式,等等。

《周禮》是漢朝初年河間獻王從民間抄來獻給朝廷的。篇目按照天、地、春、夏、秋、冬六官劃分,缺冬官一篇,有人就找了一篇《考工記》來補上。后來劉向的兒子劉歆校理群書,將這部書編入經(jīng)籍,稱為"周官經(jīng)"。從《周禮》的內(nèi)容看,大約是戰(zhàn)國時的人根據(jù)戰(zhàn)國前的行政制度寫成。

《周禮》是儒家推崇的理想官員制度,也包含了古代事實上的制度。所謂的六官是:

天官冢宰掌邦治。冢宰即太宰、丞相,統(tǒng)領百官。相當于國務院的總理。

地方司徒掌邦教,布五典,安兆民。相當于教育部兼財政部。

春官宗伯掌邦禮,洽神人,和上下。這是一個宗教官。古代行政,祀神占一大部分,所以特設一個大官來辦理。

夏官司馬掌邦政,統(tǒng)六師,平邦國。相當于陸軍部。

秋官司寇掌邦禁,詰奸慝,刑暴亂。相當于司法部。

冬官司空掌邦土,居四民,時地利。相當于農(nóng)工部。

《禮記》里的《王制》一篇,也講官制,和《周禮》大致相同。我國歷代官制,多半以此為依據(jù)。比如清朝政府的吏(民政)、戶(財政)、禮(祭祀和科舉)、兵、刑、工六部,就是六官制度。《禮記》大部分內(nèi)容還是規(guī)范風俗禮制方面,如《內(nèi)則》篇專門規(guī)范婦女的行為,《少儀》篇規(guī)范青年人的行為。《禮記》中有一些精彩的文章,如討論教育問題的《學記》,討論音樂的《樂記》,討論個人修養(yǎng)的《儒行》,討論治國的《禮運》。

現(xiàn)在《禮記》也叫"戴記"、"小戴禮",原本也是河間獻王抄來獻給朝廷的。后來受命典校古籍的經(jīng)學家劉向又發(fā)現(xiàn)幾種,合編起來共兩百一十四篇,信都王劉囂的太傅戴德做了刪節(jié)工作,整理成八十五篇,這就是《大戴記》。現(xiàn)存的《大戴記》只有殘本,沒有列入十三經(jīng)。他的侄子戴圣又刪為四十篇,這就是《小戴記》,在此基礎上,東漢儒學家馬融又增編了幾篇進去,合成四十九篇,就成了現(xiàn)在我們看到的《禮記》。四書中的《大學》、《中庸》都是《禮記》中的文章。

相傳《大學》是孔子的學生曾子所作,文辭簡約,內(nèi)涵深刻,主要概括總結了先秦儒家道德修養(yǎng)理論,以及關于道德修養(yǎng)的基本原則和方法,對儒家政治哲學也有系統(tǒng)的論述,對今人如何做人、做事、立業(yè)等均有啟迪意義。所謂"大學",就是治國安邦的學問,后人將《大學》的主要內(nèi)容概括為"三綱領"和"八條目"。

"三綱領"是"明明德"、"親民"、"止于至善"。這是"大學之道"的總綱,意思就是,做治國安邦這種大學問的方法在于,提倡和發(fā)揚正大光明的德行和德政,廣泛地親近民眾和尊重民意,以至善至美為奮斗目標。

"八條目"即格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下。這是有關道德修養(yǎng)的具體方法,是一步步實現(xiàn)"三綱領"的具體步驟:古代那些要使美德彰明于天下的人,要先治理好國家;要治理好國家的人,要先整頓好自己的家;要整頓好家的人,要先進行自我修養(yǎng);要進行自我修養(yǎng)的人,要先端正思想……思想端正了,才能完善自我修養(yǎng);自我修養(yǎng)完善了,才能讓家庭整頓有序;家庭有序了,才能國家安定繁榮;推而廣之,達到天下平定。

如果說《大學》是指導人實現(xiàn)政治理想的啟蒙書,那么《中庸》便是指導人實現(xiàn)修養(yǎng)的啟蒙書。其主旨在于通過自我教育,達到"至誠"的境界。《中庸》的思想,主要集中表現(xiàn)在"中庸"和"誠"這兩個范疇上。

何謂"中庸"?"中庸"并不是"中立、平庸",而是"執(zhí)中、中和"的意思,所謂"不偏之謂中,不易之謂庸"。在一個人還沒有表現(xiàn)出喜怒哀樂時的平靜情緒為"中",表現(xiàn)出情緒之后經(jīng)過調(diào)整而符合常理為"和"。

"誠"是充分表達個人的本性,所以《中庸》說:"誠者,天之道也。誠之者,人之道也。"人的天性本來是誠的,若能依著這天性去做,若能充分發(fā)展天性的誠,便是"教",便是"誠之"的工夫。

宋朝以后,《中庸》逐漸成為儒家學者的研讀重點,很多儒學、理學的概念和命題都出自《中庸》。許多思想家也都堅持"中庸"的信條,開始用"中庸"的方法論思考問題。

在儒家思想體系里,政治和倫理是不可分割的一個整體,但是,從論述的角度出發(fā),兩者卻有不同的著重點。《大學》比較通俗平易,強調(diào)各種倫理規(guī)范對于治國平天下的政治意義,實踐性很強;《中庸》比較高深微妙,把這些倫理規(guī)范提升到了天人關系的高度加以考察,思辨性很強。

……

國學,弘揚中華文化,既然是順乎人心,應乎潮流的事業(yè),必然會發(fā)展下去的。——季羨林

書不錯 速度很快,朋友很喜歡

這書的印刷質量太差了!居然有十幾頁的白頁。

給孩子買的,是正品,寫得挺好,對孩子有幫助。

好書 值得一讀

每月都買一些書成了我的一個習慣和愛好,最大的愿望就是有個自己的萬卷書屋,閑暇時和孩子一起靜靜的看看書!感謝這里提供了一個購書好平臺!

所以還沒看,但是就當當?shù)陌b來說,真的很爛,書都被壓壞了

所以還沒看,但是就當當?shù)陌b來說,真的很爛,書都被壓壞了

很不錯的書,自己看小孩看。

書很好,內(nèi)容很滿意。

內(nèi)容很好。送的及時。

這是一本“北大”名頭下的國學知識拼盤講座書。

“有一個可以想念的人,就是幸福。”圖書內(nèi)容不錯,包裝精美,裝幀很好,價格便宜,內(nèi)容精美實用,性價比高,物流比較快,農(nóng)村快遞速度很慢且需自提,客服服務態(tài)度很好,經(jīng)典作品不可不看,總體很滿意,希望下次繼續(xù)優(yōu)惠多多,當當圖書服務優(yōu)秀。

“有一個可以想念的人,就是幸福。”圖書內(nèi)容不錯,包裝精美,裝幀很好,價格便宜,內(nèi)容精美實用,性價比高,物流比較快,農(nóng)村快遞速度很慢且需自提,客服服務態(tài)度很好,經(jīng)典作品不可不看,總體很滿意,希望下次繼續(xù)優(yōu)惠多多,當當圖書服務優(yōu)秀。

本書是普及國學知識的讀本,內(nèi)容包括經(jīng)學、史學、地理、諸子哲學、詩詞曲賦、小說戲曲、金石學、圖書學、中醫(yī)、藝術等中國傳統(tǒng)文化領域的常識知識,力求從五千年中華文化中擷取精華呈現(xiàn)讀者。立意明確,解讀深入淺出,用簡練質樸的語言將深奧的國學細細品讀,旨在幫助讀者對國學有一個系統(tǒng)化的認識,并日益精進,學有所成;使其與人們的日常生活、工作融會貫通,啟發(fā)智慧,指引人生。

本書內(nèi)容包括經(jīng)學、史學、地理、諸子哲學、詩詞曲賦、小說戲曲、金石學、圖書學、中醫(yī)、藝術等中國傳統(tǒng)文化領域的常識知識,力求從五千年中華文化中擷取精華呈現(xiàn)讀者。立意明確,解讀深入淺出,用簡練質樸的語言將深奧的國學細細品讀,旨在幫助讀者對國學有一個系統(tǒng)化的認識,并日益精進,學有所成;使其與人們的日常生活、工作融會貫通,啟發(fā)智慧,指引人生。

北大國學課,看了這本書,我相信你從此會喜歡國學的,很不錯的一本書,看這本書,感覺就想坐在北大教室里聽課,很不錯的感受,,,,,,,,,,

給孩子買了不少,這些的書不錯,應該多看看。現(xiàn)在的人都忘記了我們的經(jīng)典文化。

又一種分類法,覺得甚好。希望看過后可以有大收獲。

收藏了好久,一直期待的好書,這次搞活動買的,值得一看。

經(jīng)典文學作品之所以成為經(jīng)典,就是它們無論經(jīng)歷何時何代,都會被人們所接受,并且被人們賦予新的內(nèi)涵。這本書里的一些篇目之前我都讀過,現(xiàn)在重新翻開來看,又有不一樣的感受和體會,經(jīng)典的魅力果然是不朽的啊!

快遞來的時候并沒有準備好錢,讓他們等了好長時間,然后他們說等兩分鐘沒關系的。心里好暖*快遞好棒!書的內(nèi)容也不錯,很適合我!

國學還是春秋戰(zhàn)國時期的最精彩!書里講了很多,但都不深入,最為入門書還可以吧,總之分類還算清晰。值得推薦下

比之于詳盡的內(nèi)容,這本書應該屬于系統(tǒng)一類的書

受益匪淺,了解了不少國學知識,在今后的日子里,還要多回顧,這樣才可以把知識變成常識。

由于學習中文的緣故,一直對于國學有很大的興趣,這次偶然看到這本書,覺得如獲至寶,事實證明沒有買錯,好好讀一讀,能增加好多文學知識,非常喜歡。

王國維、季羨林、胡適、張岱年等大師離我們越來越遠,現(xiàn)今的大師越來越忽悠,正經(jīng)做學問的沒幾個了,只能從書中感受他們的風采了。中華幾千年的文化傳承需要大家一同努力啊~

經(jīng)典讀物,適合普遍人群閱讀,提升對國學的認知。

這本書可以說是“國學”的總序。非常愉快的一次購書經(jīng)歷!所有書籍都是自己精挑細選而來,大部分都是續(xù)集,可讀性非常強。無論是包裝還是物流,都非常讓人滿意!

北大歷史 ,北大哲學已經(jīng)買了很久,這本是第三本。國學還沒看。哲學和歷史都是講最淺顯的內(nèi)容,用來普及知識還是很好的。