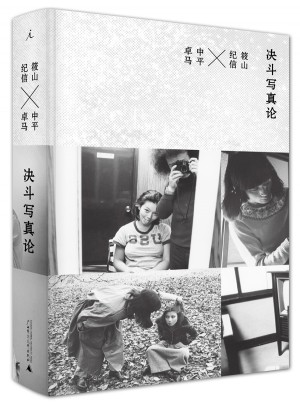

決斗寫真論(第17版)

- 所屬分類:圖書 >藝術(shù)>攝影>攝影理論

- 作者:著者:[日][筱山紀(jì)信] [日][中平卓馬],譯者:[黃亞紀(jì)]

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:--

- 國際刊號:9787549596799

- 出版社:廣西師范大學(xué)出版社

- 出版時(shí)間:2017-05

- 印刷時(shí)間:2017-05-01

- 版次:1

- 開本:32開

- 頁數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:精裝

- 套裝:否

1976 年,知名攝影雜志《朝日相機(jī)》,邀請從事評論的中平卓馬和聲勢如日中天的攝影家筱山紀(jì)信合開專欄,由筱山的攝影作品和引言開頭,中平撰寫深刻而尖銳的評論文字,《決斗寫真論》于焉誕生。一年中,兩人透過家、晴天、寺、街區(qū)、旅途、印度、工作、風(fēng)、妻、平日、插曲、巴黎與明星這個(gè)主題,對“攝影是什么?”“觀看是什么?”“攝影的行為是什么?”“攝影家又是什么?”等相關(guān)議題進(jìn)行深入的探討。

中平大學(xué)時(shí)學(xué)習(xí)西班牙語,對哲學(xué)和美學(xué)理論以及語言學(xué)有濃厚興趣,他的評論文字赤裸、尖銳充滿了思辨性,強(qiáng)調(diào)以攝影行為來探索“自我”與“世界”的關(guān)系,至今讀來依然前衛(wèi)。筱山紀(jì)信是日本少有的在商業(yè)和藝術(shù)領(lǐng)域都獲得認(rèn)可的攝影師。他因女體攝影成名,為眾多時(shí)尚雜志拍攝女性藝人。同時(shí),以穩(wěn)健而冷靜的鏡頭拍攝大量藝術(shù)寫真,記錄旅途和靜物。迥然不同的兩人碰撞出的火花也照亮了攝影更多的可能。

1. 兩種迥然的攝影觀產(chǎn)生的對話 ——中平卓馬與筱山紀(jì)信幾乎同時(shí)開始活躍于日本戰(zhàn)后攝影圈,但兩人從風(fēng)格到經(jīng)歷都大相徑庭,甚至可以說相反。但正是這種差異讓兩人互相吸引,產(chǎn)生了合作的念頭。筱山在中平的評論中,中平在筱山的攝影中重新認(rèn)識攝影這種藝術(shù)形式,也撼動了各自的攝影觀。

2.一位曾經(jīng)放棄攝影、經(jīng)歷失憶的傳奇攝影家撰寫的攝影論——本書的文字撰寫者中平卓馬曾與森山大道一起創(chuàng)辦反叛的攝影雜志《挑釁》,以模糊和晃動的新美學(xué)沖擊固有的攝影圈,卻在之后產(chǎn)生質(zhì)疑一度放棄攝影,再加上酒精導(dǎo)致失憶,后半生的他都在失憶的狀態(tài)下面對世界,并重新拿起相機(jī),被稱為“變成相機(jī)的男人”。這本書就是他失憶前后的文字,代表他對攝影真摯的思考。

3.超過90頁的滿幅攝影作品,展現(xiàn)不同面向的筱山紀(jì)信——筱山紀(jì)信被稱為日本女體寫真人,以數(shù)本女星寫真奠定自己的知名度,本書不僅展示他為大眾文化熟知的一面,還展示了他拍攝的家鄉(xiāng)、巴黎、印度,甚至有幼年時(shí)母親每年為他拍攝的生日紀(jì)念照,或許你能從中找到截然不同的筱山。

4.建構(gòu)戰(zhàn)后日本攝影論的理論必修課——寫散文的攝影家很多,但有章法有條例撰寫評論文章的攝影師則不多。中平的西班牙語和思想雜志編輯的角色讓他在自己的攝影實(shí)踐中融匯諸種藝術(shù)和哲學(xué)思潮(超現(xiàn)實(shí)、解構(gòu)主義等),直到今天,他為日本攝影寫下的這部作品依然前衛(wèi)并振聾發(fā)聵,成為攝影愛好者的理論必修課。

◎ 作者介紹

筱山紀(jì)信

攝影家。1940年生于東京,1959年進(jìn)入日本藝術(shù)大學(xué)藝術(shù)學(xué)部攝影系。在學(xué)期間進(jìn)入廣告公司LIGHT PUBLICITY,并在《相機(jī)每日》、《朝日相機(jī)》發(fā)表作品,獲日本攝影批評家協(xié)會新人獎(jiǎng)。1970年代起步入創(chuàng)作的成熟階段,屢獲大獎(jiǎng),出版重要作品《晴天》、《家》、《巴黎》。1976年,代表日本國家館參加意大利威尼斯雙年展。

在大眾領(lǐng)域亦擁有不可忽視的影響力。1980年開始為雜志《寫樂》拍攝一線明星寫真,出版重要作品《宮澤理惠寫真集》《少女館》等,在女體寫真領(lǐng)域確立了地位,并活躍至今。

中平卓馬

攝影家,攝影評論家。1938年生于東京, 1958年進(jìn)入東京外國語大學(xué)西班牙語學(xué)系就讀。畢業(yè)進(jìn)入《現(xiàn)代之眼》擔(dān)任編輯,1968年與高梨豐、多木浩二共同創(chuàng)辦攝影同人志《挑釁》,森山大道于第二期加入,對日本戰(zhàn)后攝影產(chǎn)生重大影響。1970年出版攝影集《為了該有的語言》,隔年參加巴黎青年雙年展。1973年發(fā)表評論集《為何是植物圖鑒》, 1976年與筱山紀(jì)信于《朝日相機(jī)》共同連載 《決斗寫真論》。,以犀利的筆鋒為人稱道。

1977年,本書集結(jié)出版前,因酒精中毒緊急送醫(yī),造成逆行性記憶喪失。喪失記憶與邏輯能力后,將攝影當(dāng)做作息般的生理行為,每天外出拍照,被稱為“成為相機(jī)的男人”。

2015年因肺炎在橫濱市某醫(yī)院去世,享年77歲。

◎ 譯者介紹

黃亞紀(jì)

臺灣策展人、藝術(shù)評論家。《寫真物語 日本攝影大師語錄1889-1989》作者,杉本博司、荒木經(jīng)惟、森山大道的譯者,AURA攝影雜志創(chuàng)辦人。臺灣大學(xué)社會學(xué)系畢業(yè)后赴美日學(xué)習(xí)當(dāng)代藝術(shù)與攝影,經(jīng)歷臺北、上海、東京倫敦等地的藝術(shù)工作,長期在華語圈撰寫攝影相關(guān)文字,并策劃中平卓馬、蜷川實(shí)花作品的首次臺灣展覽,和荒木經(jīng)惟、森山大道、北井一夫等人的北京個(gè)站。

家 001

往城市的視線或從城市的視線 002

晴天 031

激辯的終點(diǎn)是沉默 032

寺 047

家 攝影 — 雙重的過去迷宮 048

街區(qū) 069

街區(qū) — 觀看的遠(yuǎn)近法 070

旅途 091

旅途的詐騙術(shù) — 回到街道吧 092

印度 115

“白地圖”中的印度 116

工作 139

視覺的邊界 I 140

風(fēng) 161

視覺的邊界 II 162

妻子 185

插曲 186

平日 209

個(gè)人的解體 個(gè)體的超越I 210

個(gè)人的解體 個(gè)體的超越II 223

生日 245

第二段插曲 246

巴黎 265

筱山紀(jì)信論I 266

明星 291

筱山紀(jì)信論Ⅱ 292

對談 309

對談 攝影是……攝影啊……(節(jié)選)

筱山 《決斗寫真論》在《朝日相機(jī)》連載一年 ,最初我還會為《決斗寫真論》特別去刻意拍攝 ,但后來我感到有些倦怠 ,就拿出一些出自日常生活的作品刊載 。看著這些連載的照片 ,就像看著我一九七六年一整年的軌跡一般 。

中平 如同連載我所寫到的 ,雖然一九七○年代我盡全力拍照 ,但最終我放棄重復(fù)同樣的事情 ,無所事事了一段時(shí)間 ,結(jié)果老婆離家出走 ,我只好回到老家 ,每天從我老頭那拿三千塊零用錢 [ 笑 ] ,“我出去一下”,佯裝一副出門工作的樣子 ,實(shí)際卻是到澀谷打桌球 。當(dāng)我正繼續(xù)這樣的生活時(shí) ,《朝日相機(jī)》編輯部聯(lián)系我 :“我們要制作埃文斯的特輯 ,你要不要寫寫看 ?”雖然當(dāng)時(shí)我的生活已不再思考攝影 ,但我想寫寫埃文斯的攝影也挺好 ,因此接受邀請 ,不知不覺就說出“事物”這樣的詞匯 ,這就是整個(gè)事情的背景 。然后當(dāng)我繼續(xù)著我的“賭徒生活”時(shí) ,你送了我一本《晴天》,我看著那本攝影集 ,被你極端的健康 、支持你創(chuàng)作的龐大能量而大吃一驚 ,然后你立刻又出版了《家》吧 ,我發(fā)現(xiàn)你是一名杰出的攝影家 ,當(dāng)然我早就知道你的名字和長相 ……“攝影可以有這樣的可能性”,對我而言因?yàn)殚喿x你的攝影集而產(chǎn)生對攝影的再發(fā)現(xiàn) ,這就是整個(gè)事情的開端吧 。接著 ,編輯部又問我要不要嘗試連載《決斗寫真論》,也就是說我用“震撼療法”讓我從“賭徒生活”中重新振作 ,或許某種意義下可說是阿特?zé)?、埃文斯以及《晴天》之后的筱山紀(jì)信 ,這三個(gè)人讓我再次回歸成為攝影家 。我想這個(gè)連載之所以能夠誕生 ,也正因?yàn)橛形疫@種個(gè)人的緣由吧 。

筱山 這么說來我可是救世主呢 [ 笑 ] 。

中平 是呀 ,如果我再那么繼續(xù)下去 ,就只能變成凄慘的賭徒了 [ 笑 ] ……

筱山 在連載開始前 ,我也不曾和中平你一起工作 ,兩人也從未交談 ,當(dāng)然我有在看你的攝影 、閱讀你撰寫的文字 ,在閱讀的瞬間我特別對其中的“阿特?zé)嵴?rdquo;、“埃文斯論”感到沉痛的震撼 。當(dāng)時(shí)我就想不知道你是否能寫寫我的作品 ,但是我不可能就這樣跑去問素昧平生的你 ……至于為何我會被“阿特?zé)嵴?rdquo;、“埃文斯論”所震撼 ,因?yàn)槟强墒侵衅阶狂R你寫給這兩位攝影家的情書呢 ,所以我更不可能就這么直接去讓素昧平生的你寫封情書給我 。總之 ,當(dāng)時(shí)的我無論如何都想用我的攝影直接和中平你一起工作 ,也因此誕生了《決斗寫真論》。

中平 我啊 ,只能做同樣的事情 ,有時(shí)自己都覺得討厭 。現(xiàn)在 ,社會中的職業(yè)不是產(chǎn)生了許多變化嗎 ?就在我覺得該轉(zhuǎn)換職業(yè)時(shí) ,你突然插進(jìn)來一起做了這個(gè)“決斗”,結(jié)果我變得不但無法改變我的職業(yè) ,還又開始拍照了 ,我還因此去了馬賽。

家 攝影 — 雙重的過去迷宮(第三章-2)

家——當(dāng)然不是指房屋建筑——在遙遠(yuǎn)的地方 ,卻又縈繞著離我們最近的記憶 。家是追憶 ,甚至可以說是某種屬于夢的領(lǐng)域的東西 ,尤其對于我這樣自打出生以來從沒有家 、到處輾轉(zhuǎn)租著房子 、不停在都市流浪的中產(chǎn)階級而言 ,那種感覺更是無法逃避 。毋庸置疑 ,家只存在于我遙遠(yuǎn)的夢里 。

盡管我很排斥在文章開頭就提起自己的私事 ,但我七歲以前是在東京青山的屋子被撫養(yǎng)長大 ,對我而言 ,只有那里是適合被稱為家的東西 。

雖然記憶已經(jīng)模糊 ,但我依稀記得一條小路引領(lǐng)我來到家門前的巨大石柱 ,進(jìn)入屋后立刻有間昏暗的邊間 ,二樓東側(cè)是父親的書房 ,里面整齊擺著書籍 、硯臺 、中國的墨與毛筆 。父親的書房是幼小的我最感興趣的房間 ,卻也只是在父親的陪同及父親的監(jiān)視下 ,才被允許進(jìn)入的禁地 。

另一側(cè)是面對明治公園 、有著大曬衣窗臺的明亮房間 ,藍(lán)天上漂浮著幾艘像蠶繭般的熱氣球 。潔白的洗凈衣物 。我總是單獨(dú)一人 ,偶爾在外面矮橘子樹的盤根中尋找匍匐的鳳尾蝶幼蟲 [ 即使到了現(xiàn)在 ,我仍相信鳳尾蝶的幼蟲有著橘子的味道 ] ,或在櫻花樹下把玩散落的花瓣 ,不過多半是一個(gè)人關(guān)在家里 ,每天收集著各國戰(zhàn)斗機(jī)的標(biāo)志 ,或不厭其煩地翻閱一本厚重的戰(zhàn)艦圖鑒 ,可說是帶有幾分內(nèi)向 、心懷“軍國主義”的小孩 。

我沒有和朋友游戲 、胡鬧的記憶 。或許我連一個(gè)朋友也沒有 ,只是不停翻著又大又厚的攝影集 [ 現(xiàn)在回想起來 ,那些攝影集應(yīng)是珂羅版印刷的 ,無意之間 ,攝影集已經(jīng)成為我與外部世界聯(lián)系的窗戶 。但是我究竟是在哪個(gè)房間翻閱戰(zhàn)艦攝影集的 ?這些記憶卻是全然模糊 。應(yīng)該不是在有著藍(lán)天與干凈衣物刺眼白色的二樓房間 ,那里畢竟是“明亮的”;也不可能是在父親的書房 ;想想也不可能是家人吃飯 、我現(xiàn)在連房間大小都記不得的一樓起居室 。那里充滿著老是嚴(yán)肅怒罵 ,即使我不知道她是誰 ,只管叫她“三軒茶屋”老婆婆的恐怖印象 。這樣說來 ,我看著日本海軍和其他國家艦隊(duì)的地方 ,就是玄關(guān)旁的那個(gè)昏暗邊間 ,不然就是在由一樓通往二樓的樓梯上吧 。

這還挺不自然的 。首先 ,我無法想象有個(gè)小孩一直在玄關(guān)旁的昏暗邊間看書 ,但在“樓梯上”度過大半天的憂郁小孩 ,也像電視劇情節(jié)一般不可能真實(shí)存在 。簡單地說 ,我對那時(shí)住的家如何隔間 、有多少房間 、房間如何連接 ,都不記得了 。能確定的是 ,小時(shí)候的我沉浸在無緣由的憂郁心情里 ,我對家的真實(shí)印象也因?yàn)檫@個(gè)心情 ,而扭曲變形 。

那個(gè)家 ,在一九四五年三月東京大空襲中被燒得一干二凈 ,然后我開始無緣由地變成使壞的小兔崽子 ,與一群狐朋狗黨在葉山的避難防空洞上 ,宛如欣賞煙火大會一般 ,雀躍眺望著六十公里外澀谷空襲中那片被燃燒成火紅的天空 ,火光就像一發(fā)又一發(fā)的煙火擴(kuò)展開來 。

總之 ,那個(gè)家到底有幾個(gè)隔間 、我究竟住在哪個(gè)房里 、過著怎樣的生活 ?只要問問家人 ,一定可以得到解答吧 。但是我卻無緣由地 、毫不過問地活到今天 。對我而言 ,殘留在我心中的家 ,與其說是一個(gè)真實(shí)的具體形象 ,不如說是用我的記憶和印象潤色過了的家的形象 ,才更為真實(shí)且有意義吧 。家恐怕是在接受所有居住其中的人的心境投影之后 ,方才成為一個(gè)家 。如此成為家的影像 ,用一種看不到的光芒 ,照耀著所有居住其中的人 ,不斷給他們一種看不見的規(guī)范 。

家恐怕就是這樣的東西吧 。家永遠(yuǎn)在過去式中被訴說 。只有把家視為居住場所的人們 ,活生生的記憶緊密連接起時(shí) ,家才開始擁有稱為家的某種超越性意義 ,然后在現(xiàn)在式中 ,家隱藏在機(jī)能性的陰影中 ,絕不顯現(xiàn)它真實(shí)的姿態(tài) 。

之后我從葉山搬到東京的貧民區(qū) ,再從東京搬到京濱 ,不知來回搬過多少次的家 。現(xiàn)在我的老家是在居中的橫濱 。

但是從此 ,家對我而言 ,不過是對外出擊時(shí)當(dāng)作據(jù)點(diǎn) 、基地般的東西罷了 。換句話說 ,我真正生活的場所 ,已經(jīng)往我與世界的相遇 ,也就是往社會糾結(jié)的現(xiàn)場遷移了 。家是暫時(shí)的窩巢 ,有點(diǎn)像藏身之處 。這件事證明我的精神正常 。尤其是對親子兩代都是“自由業(yè)者”的我而言 ,家并沒有與維生的手段連接 。如同普遍小家庭化的趨勢 ,使家看起來越來越不真實(shí) 、越來越被推進(jìn)夢的領(lǐng)域 。當(dāng)然這是極端的都市生活者的例子 ,農(nóng)村的家依然代表著 ,有時(shí)更是一種壓抑的存續(xù) 。總而言之 ,我與家的關(guān)系越來越走向稀薄一途 。

一次偶然的機(jī)會 ,我問了滿十歲的兒子 ,對他而言“家”究竟是什么 。他直剌剌地說 :“和哪兒的家都一樣啊 。”或許對他而言 ,家僅僅只是一個(gè)住宿的地方而已 ,毫無或其他意義 。家已經(jīng)不是一個(gè)靜止不動的東西 。家代表多次遷移 、承租 、游走 。家只是公寓 。逐漸地 ,家已經(jīng)接近游牧民族的帳篷 。

但是一間間的公寓也會被居住其中的居民 ,賦予生活機(jī)能的各種意義 ,而且我們又無法同時(shí)否定公寓已超越單純機(jī)能 、逐漸獲得個(gè)人化的秘密儀式性 。這個(gè)房間和那個(gè)房間不同 ,這個(gè)房間的這個(gè)區(qū)域和那個(gè)區(qū)域的不同 ,這些東西逐漸成形 ,在這些意義下 ,或許我們可以說 ,只要有人居住其中 ,家必定會演變出一種新的形態(tài)繼續(xù)存在下去 ,更重要的是 ,家會因?yàn)榫幼≡谄渲械娜?、因?yàn)樗麄兊暮粑?jié)奏 ,逐漸被轉(zhuǎn)化為超越單純機(jī)能性的住所 。現(xiàn)在的都會生活 ,已經(jīng)很少有人會永遠(yuǎn)住在一個(gè)地方 。搬遷住宅 、公寓的事情司空見慣 ,所以家中的某一根柱子與過去居住其中所有人曾有過的“親密”關(guān)系 ,一定會隨著空間的移動 ,不斷被翻譯成地圖學(xué)式的空間 ,繼續(xù)存在下去 。對所有現(xiàn)代游牧族的人而言 ,家如果可以與居住其中的人 ,僅此一回的生命記憶一起成立的話 ,家就會被記錄成空間移動中的一個(gè)點(diǎn) ,那些記錄的形狀將各自不同 ,它們每一個(gè)都將無可取代 ,且正確對應(yīng)著生命的一次性 [aura]。在這一次性的限定中 ,家對于居住其中以及曾居住其中的人而言 ,獲得了含有特殊意義的“神圣性” — 這個(gè)“神圣性”關(guān)系著我們對家抱持的某種懷舊感 ,以及被懷舊感內(nèi)包的某種無可置換性 ,它在靜默中安靜指出無法與他者共有的情況 。從這個(gè)意義來看 ,家的影像 、家的照片從一開始 ,就以所謂的無法傳遞 [discommunication] 作為前提 。

觀看一張家的照片 ,特別是家的內(nèi)部——家具 、掛飾 、墻壁痕跡等——的照片 ,觀看者將會被自己無論如何都無法進(jìn)入的煩躁所駕馭 ,而那些曾居住其中者對于家具 、壁飾所抱有的思念和觀看照片者是無法共有的 。也就是說 ,單單一張家的照片 ,就能夠不可思議地讓我們體驗(yàn)我們永遠(yuǎn)是異鄉(xiāng)人這個(gè)突如其來的領(lǐng)悟 。

那是因?yàn)槿缥覄偛潘?,家“永遠(yuǎn)成立于過去式”,與攝影在時(shí)態(tài)中永遠(yuǎn)是過去的紀(jì)錄這一特性重合 ,創(chuàng)造出一個(gè)雙重的過去迷宮 。我不可能和曾居住其中者一樣 ,通過觀看 ,去擁有這些家具 、這些掛飾 ,因?yàn)檫@些是他者的生存記憶 ,一種紀(jì)念碑 ,眼前照片中所展示的家 ,全都是在過去被拍攝的東西 ,也就是存在于過去的東西 ,現(xiàn)在不可能有與照片一模一樣的存在 —這些事實(shí)讓觀看者從此越行越遠(yuǎn) 。但越是如此 ,我們越是被卷入這樣一張家的照片 ,那是嘗試和他者的生命絕望的結(jié)合 。我們越是明白其不可能 ,想要共有 / 合一的欲望 ,就越深刻 。另一方面 ,觀看照片的每一個(gè)人也一定會因這些照片 ,重新回顧他們至今活過的生命 ,且有所領(lǐng)悟 。

家 ,以及家的照片 ,象征性地成為這樣的東西 。

埃文斯有一張題為《床》[ Bed ,1931 年 ] 的照片 ,白色床鋪 ,右前方放著鞋子 ,左邊放著黑到發(fā)亮的火爐 ,或是金庫一般的東西 ,然后墻上掛著裝裱的男人肖像照片 。

埃文斯這張照片中毫無線索去推論是怎樣的人 ,在此過著怎樣的生活 ,只有床上鋪好的整齊被單 ,透露拍攝當(dāng)時(shí)應(yīng)該有人居住 。那么對于居住其中者而言 ,框中的肖像有怎樣的意義 ?黑到發(fā)亮的火爐或許是傳了好幾代的家族寶物 ?這些都只是沒有根據(jù)的推測罷了 。攝影除了告訴我們事物的存在外 ,不發(fā)一語 。這是一個(gè)空洞 ,空洞不是沉默 ,空洞是每個(gè)人對居住其中者的窺視 ,空洞無法被覆蓋 ,也不是埃文斯可以遮蔽的 。不過 ,這些照片究竟為什么引起我們這么多的興趣呢 ?

因?yàn)檫@張照片講述的 ,就是人類只有一次 、無法重活的生命 ,而且人類只能以單獨(dú)個(gè)體的個(gè)人活著 ,所以觀看照片的人在觀看時(shí) ,會暗自強(qiáng)迫性地用自己的生命與照片相對比 。埃文斯為何拍下這張照片 ?這個(gè)問題在此微小且不重要 。因?yàn)樵谝鈭D之前 ,必先存在埃文斯受此景象吸引的事實(shí) ,之后才可能有這張照片的存在 。此時(shí) ,拍攝一張照片與觀看一張照片兩者之間 ,是相等 、沒有任何距離的 。

之前 ,我論及阿特?zé)釙r(shí) ,使用“無法返回”一詞 ,當(dāng)時(shí)我論述的與我現(xiàn)在書寫的并無太大差異 — 人生的無法返回 ,或是被攝影攝下之事的無法返回 [ 拍照時(shí)間的不可逆性 ] ,以及觀看照片者內(nèi)在被喚起的自我生命的無法返回 — 我在這里看到的是 ,一個(gè)能夠以一張照片重新質(zhì)問何謂活著的罕見例子 。以上就是家 ,以及所謂家的照片引發(fā)我的思考 。我們當(dāng)然沒有拒絕家的照片的必要 ,因?yàn)槟承r(shí)候一張好照片之所以猛烈地攻擊我們 ,就是因?yàn)槟菑堈掌軌蛞匀绱朔绞?,質(zhì)問我們究竟何謂生命 。例如羅伯特 弗蘭克 [Robert Frank]的《美國人》[ TheAmericans ]、亨利 卡蒂埃 - 布列松 [Henri Cartier-Bresson] 的《決定性瞬間》[ The Decisive Moment ] 中的幾張照片,又或斯蒂格里茨、阿瑟 羅思坦 [Arthur Rothstein]、路易斯 海因 [Lewis W.Hine]等的紀(jì)實(shí)作品。這些作品雖然都大幅改變了質(zhì)問的方法,但我認(rèn)為必定回歸到同一個(gè)命題之上。

攝影在刻印出每個(gè)生命的一次性后 ,也是一個(gè)記錄 ,是無法返回的記憶 ,從而獲得較大的力量 。但若說為何只有我體悟到這些事情 ,那是因?yàn)槲谊P(guān)注了平常不被關(guān)注的阿特?zé)?、埃文斯的攝影吧 。更清楚地說 ,我關(guān)注的不是那些人類和“臉”的攝影 ,而是事物的攝影吧 。

容我繼續(xù)闡述下去 。

攝影中的“臉孔”,恐怕是把世界還原成無數(shù)個(gè)連續(xù)故事 ,并具有預(yù)防想象力擴(kuò)張的功能 。相反地 ,攝影中的事物靜止了與它一起活著的人類的痕跡 ,雖然它們從不敘述這些痕跡以外的東西 ,卻反而喚起我們所有人的無限想象 。只是我們無法得到想象究竟正不正確的標(biāo)準(zhǔn)答案 。而且觀看照片時(shí) ,每個(gè)人每一次造成的共振都在改變 ,總之事物只管訴說事物本身 ,發(fā)揮著開放接受我們的視線 、卻又果斷拒絕的雙重作用 。阿特?zé)?、埃文斯的攝影讓我有這些覺悟 。因?yàn)槲覀兇嬖?,所以事物存在 。也就是所謂存在的“零度”狀態(tài) 。無論我們?nèi)绾闻θ碛羞@些事物 ,最終 ,事物還是朝我們伸出手的另一端退去 。所以當(dāng)我們在事物之前時(shí) ,會感到“不安”。

“不安是存在的先決條件”,“患者是不是根據(jù)自己的現(xiàn)在 ,以及自己的過去守護(hù)自己 ?還是借助于已經(jīng)終結(jié)的生活史 ,用自己的現(xiàn)在保護(hù)自己 ?所謂疾病行為的本質(zhì) ,應(yīng)該存在于此環(huán)狀之圓的當(dāng)中吧 。” [ 米歇爾 福柯(Michel Foucault),《精神疾病與心理學(xué)》( Maladie Mentale et Psychologie )]

我們在延續(xù)下去的生命中感到不安 ,那是在埃文斯 、阿特?zé)岷翢o人類氣息的照片之前所感到的不安 ,那種剝離感確實(shí)與我們生命根源的不安緊密連接 。這些攝影在“環(huán)狀”中幽禁了它們的觀看者 ,它們強(qiáng)迫我們把“過去 — 現(xiàn)在”分裂 ,然后在這個(gè)“環(huán)狀”中繼續(xù)活下去 。筱山紀(jì)信的這些攝影 ,是他為了編輯一本關(guān)于“家”的攝影集而突發(fā)奇想 ,拍攝自己出生 、成長的家 。筱山紀(jì)信害臊地說 ,給別人看這些照片令他相當(dāng)難為情 。

父親是寺廟住持的筱山紀(jì)信 ,在東京的寺廟長大 ,他說“冬天卒塔婆就成為我的滑雪場”,墳?zāi)?、卒塔婆 、佛壇等 ,這些圍繞著寺廟的東西 ,都是他少年時(shí)期最親近的東西 ,與它們共同生活的記憶 ,緊緊依附著這些事物 ,這便是令他感到難為情的原因 。

即便如此 ,觀看照片的第三者并不了解這些 。我在這些照片中 ,只看到筱山紀(jì)信這幾年不斷拍攝“家”這個(gè)主題的延長 。

每當(dāng)它們被拍攝為照片時(shí) ,它們就超越攝影者的迷惑 、超越攝影者被扭曲 、被隱晦的感情 ,成為單純的事物 。雖然筱山紀(jì)信對其中事物懷抱著強(qiáng)烈個(gè)人情感與情緒 ,但在照片中卻毫無顯現(xiàn) 。不過世界上還是有那些表達(dá)個(gè)人情感和情緒的攝影方法吧 ,只是筱山紀(jì)信回避了它們 。

我們一面配合自己內(nèi)心的事物形象觀看事物 ,一面被卷入情緒的漩渦 ,也就是說 ,當(dāng)我們用情緒或形象隱藏事物與世界的真正姿態(tài)時(shí) ,日常的生活才終能成立 。所以 ,我們不愿以事物本身凝視事物 。但當(dāng)我們在某個(gè)不經(jīng)意的瞬間 ,凝視我們習(xí)以為常的事物時(shí) ,我們會發(fā)現(xiàn)至今從未見過的事物的新姿態(tài) 。事物本身開始脫離日常的擬態(tài) 。事物就是事物 ,而且超越我們賦予的意義與價(jià)值 。事物開始訴說 ,它們除了單純的事物以外 ,什么也不是的事實(shí)—— 那就是事物對人類反動的開始 。

因此 ,筱山紀(jì)信選擇拍攝特定事物 ,并且把它們從一般的文本移開 。透過對它們的單純凝視 ,來攪拌日常的視覺 ,由這個(gè)意義來看 ,筱山紀(jì)信的拍攝方法其實(shí)并不老套 ,反而是那些老套的手段與極限 ,可說已被證明 。包括藝術(shù)中詭異的立體作品 ,或是被鏡頭擴(kuò)大的微小景觀 ,它們都只沉浸在它們自我滿足的美學(xué)中 。筱山紀(jì)信看清了這點(diǎn) ,所以他企圖將所有事物都以所有事物本身凝視 ,將一般文本以文本本身凝視 ,甚至凝視建構(gòu)它們的所有 ,毫不遺漏 。透過這樣整體的凝視 ,筱山紀(jì)信把它們?nèi)糠湃胍柈?dāng)中 。

當(dāng)所有都被過度鮮明地注視時(shí) ,反而轉(zhuǎn)變成不確定的東西—— 事物所有的視線 、它的輪廓 、它明確的形體 。筱山紀(jì)信的攝影并沒有抽出特定的某些事物 ,而是讓所有事物都具備那鮮明的輪廓 ,讓事物和它的關(guān)系等價(jià)地被突出 ,那的確就是真實(shí) ,但又因全都太過真實(shí) ,反而看起來如同虛構(gòu)一般 。因?yàn)槲覀兠總€(gè)人都基于自己日常標(biāo)準(zhǔn)的“遠(yuǎn)近法”眺望事物 ,并且在對這個(gè)世界的整理中 ,度過每24小時(shí) 。若我們?nèi)嫉葍r(jià)地 、鮮明地注視一切 ,我們?nèi)粘?biāo)準(zhǔn)的“遠(yuǎn)近法”,將走向崩壞 。

筱山紀(jì)信的害臊只是他個(gè)人的問題 ,因?yàn)樵谶@些照片中 ,我們看到的是拍攝的所有事物都被等價(jià)地置換 ,我們在這些照片中遇到的是 ,要求同等價(jià)值的 、不可思議的“虛幻”世界 ,那甚至可稱為在同一個(gè)平面被置換的事物修羅道啊 。筱山紀(jì)信背叛了他與這些事物間的親密 ,他的世界背叛自己的記憶 。

通過相機(jī) ,筱山紀(jì)信自己也被他自己的追憶所排除了 。

很好很好很好

很好的一本攝影藝術(shù)書

書保護(hù)的很好,里面紙張也厚實(shí),是正品

攝影的書感覺還不錯(cuò)哦

其實(shí)真正的寫真集是非常單純質(zhì)樸的

很好的一本書,內(nèi)容很好!

書的邊角壓折了,其它都好。

書的邊角壓折了,其它都好。

值得收藏,性價(jià)比很高,紙質(zhì)好,版本不錯(cuò)

很棒的攝影隨筆!

包裝不錯(cuò) 性價(jià)比很高 印刷很正 紙質(zhì)好 排版不錯(cuò)

這次包裝還可以。書況也還行。

這價(jià)格我被騙了?

比較欣賞不來!

很不錯(cuò)啊,希望以后能引進(jìn)中平卓馬的攝影集

非常值得購買

好評。。。

常閱可修身養(yǎng)性可陶冶性情可勵(lì)志也是我們洞察世界的途徑現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)說就是古人說的

特別喜歡這些書

值得細(xì)細(xì)品味的一本,插圖也都很好

值得細(xì)細(xì)品味的一本,插圖也都很好

幫別人買的,見到有優(yōu)惠就買了。

每個(gè)人看到的都不太一樣,哪怕有一句話能有觸動就夠了。

久聞大名的日本攝影大家,一千只零星看過中平卓馬的照片,此書使我可比較系統(tǒng)地對他進(jìn)行一次了解。

說真的,看評論買的,翻了翻,里面一些圖片一時(shí)還理解不了,留待有時(shí)間再拜讀了。書角有些磕了。

有一些內(nèi)容不是那么好理解,也許是日本文化的差異吧,慢慢學(xué)習(xí)。

之前買過荒木的 森山大道的 杉本博思的書,這次終于出筱山先生餓書了!

想了很久的書啦,這次活動就買了,很喜歡,中國出版日本的這類書我大部分都賣了,寫的都不錯(cuò)……

想了很久的書啦,這次活動就買了,很喜歡,中國出版日本的這類書我大部分都賣了,寫的都不錯(cuò)……

日本戰(zhàn)后傳奇攝影師之間夢幻般的對峙,了解日本攝影文化的另類入口。 一人用文字,一人用照片,在攝影的疆域里爭鋒相對又握手言和,探索著攝影對個(gè)人精神的本質(zhì)意義。