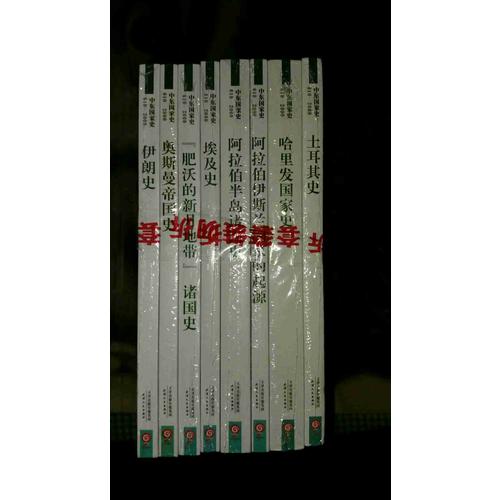

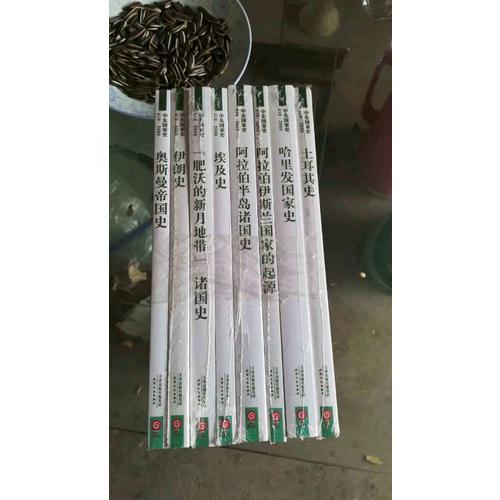

中東國家史(610—2000)是一套記述了傳統伊斯蘭國家不同發展階段的歷史叢書,該叢書包括《土耳其史》《阿拉伯半島諸國史》《阿拉伯伊斯蘭國家的起源》《埃及史》《哈里發國家史》《“肥沃的新月地帶”諸國史》《伊朗史》《奧斯曼帝國史》一共八冊。

本叢書分析了伊斯蘭教誕生以來中東傳統文明在政治、經濟、社會、宗教、文化諸多層面的演進歷程,對伊朗、土耳其、埃及和新月地帶的伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、約旦、巴勒斯坦、以色列,以及阿拉伯半島的沙特阿拉伯、科威特、巴林、卡塔爾、阿聯酋、阿曼、也門諸國傳統文明的興衰及其現代化進程進行考察,從理論層面總結了中東國家歷史演進的走向和規律。

哈全安,回族。現任南開大學歷史學院教授、博士生導師,天津市政協常委,中國中東學會理事。長期從事中東歷史及伊斯蘭教的研究和教學工作,獨立承擔和完成國家和教育部研究項目多項,入選教育部首批“新世紀很好人才支持計劃”和天津市“131”創新型人才培養工程一層次,2006年獲天津市“高等學校教學名師獎”,所著《中東國家的現代化歷程》于2008年獲天津市社會科學很好成果獎;《中東史(610-2000年)》獲得第四屆“中華很好出版物獎”提名獎、第三屆“三個一百”原創圖書出版工程獎、第十屆天津市很好圖書獎。

土耳其史》

哈里發國家史 》

中東史概述

中東地處歐亞非大陸的中央地帶,自古以來便是東西方交往的重要通道。四通八達的地理位置導致中東人口分布的復合結構和多元色彩,閃含語系、印歐語系和阿爾泰語系的諸多分支在中東漫長的歷史進程中留下了各自的印記。不同文明的匯聚與沖突,構成中東歷史的鮮明特征。

中東地區的古代文明可以上溯到公元前3500年,兩河流域南部的蘇美爾人在美索不達米亞建立了最初的城邦文明。繼蘇美爾人之后,閃含語系的阿卡德人、阿摩利人、亞述人和迦勒底人分別先后征服諸多的敵對勢力,在美索不達米亞及其周邊地帶建立起具有相當規模的統一國家。與此同時,閃含語系的古埃及人崛起于尼羅河流域,吉薩的金字塔和盧克索的神廟群構成古埃及文明的集中體現。埃蘭人、克塞人、喜克索斯人、腓力斯丁人、腓尼基人、希伯萊人、赫梯人亦曾粉墨登場,角逐于中東的歷史舞臺。至公元前6世紀,稱雄中東的閃含語系諸多分支日漸衰微,印歐語系的重要分支波斯人異軍突起,成為主宰中東命運的統治民族;在阿黑門尼德王朝的鼎盛階段,波斯人一度控制西起尼羅河、東至阿姆河的遼闊疆域。公元前3世紀,馬其頓國王亞歷山大自希臘起兵,東征波斯帝國,阿黑門尼德王朝壽終正寢。此后數百年間,波斯帝國的安息王朝和薩珊王朝領有伊朗高原和美索不達米亞大部,同為印歐語系分支的希臘人和羅馬人相繼控制東地中海沿岸,進而在中東地區形成東西對峙的態勢。

阿拉伯半島由于特定的地理環境,雖為三大古代文明發源地所環繞,卻在相當長時期內彷佛被喧囂的文明社會所遺忘。伊斯蘭教誕生前的百余年間,為了奪取有限的生活資源和必要的生存空間,阿拉伯人之間的相互劫掠連綿不斷,血族廝殺曠日持久,部落戰爭遍及整個半島。公元7世紀初,地處阿拉伯半島西部荒漠的麥加和麥地那猶如兩顆冉冉升起的新星,照耀著“兩洋三洲五海”世界的古老大地。610年至622年間,先知穆罕默德在麥加以安拉的名義傳布啟示,遭到古萊西人的抵制,初興的伊斯蘭教面臨夭折的危險。622年,先知穆罕默德及其追隨者離開麥加前往麥地那。先知穆罕默德與麥地那的居民訂立一系列協議,政教合一的穆斯林公社“溫麥”在麥地那建立。徙志標志著伊斯蘭國家的起點,溫麥構成伊斯蘭國家的最初形態。徙志是早期伊斯蘭教歷史上的重大轉折,它開啟了伊斯蘭教歷史的新紀元。伊斯蘭教擺脫了瀕臨夭折的境地,文明的萌芽開始植根于麥地那綠洲的沃土之中。先知穆罕默德作為伊斯蘭文明的締造者,成為伊斯蘭國家無可替代的領袖。先知穆罕默德發動對麥加古萊西人、阿拉伯半島的猶太人以及貝都因人的圣戰,伊斯蘭文明在阿拉伯半島初步確立。

632年,先知穆罕默德在麥地那與世長辭。經過穆斯林核心人物的協商,麥地那的穆斯林共同擁戴阿布 伯克爾作為先知穆罕默德的繼承人“哈里發”,擔任教俗合一伊斯蘭國家的領袖,伊斯蘭世界從此進入哈里發國家的時代。哈里發國家歷經麥地那哈里發國家、倭馬亞王朝和阿拔斯王朝三個發展階段。

麥地那哈里發國家(632-661年)以麥地那為首都,阿拉伯半島西部的希賈茲地區是國家的政治中心。麥地那哈里發國家采用共和政體,四位哈里發均由選舉或協商產生,新興伊斯蘭貴族的統治是共和政體的實質所在。阿布 伯克爾當政時期,“里達”風波得以平息,整個阿拉伯半島的政治統一遂成定局。新興的伊斯蘭文明一旦在阿拉伯半島取得勝利,便開始以不可阻擋的迅猛勢頭沖擊半島周圍的廣大地區。阿布 伯克爾于633年正式發動了震撼世界的軍事擴張運動,將圣戰的矛頭首先指向富庶的敘利亞地區。穆斯林戰士兵分數路向東西兩個方向進軍,分別攻入敘利亞和伊拉克地區,與拜占廷帝國和波斯帝國的軍隊展開激烈的戰爭。

麥地那哈里發國家的第二任哈里發歐默爾是繼先知穆罕默德之后伊斯蘭國家的第二位奠基人,他繼續推行軍事擴張政策,并為哈里發國家確定了基本的政治制度,即伊斯蘭教神權統治與阿拉伯人的民族統治合而為一。歐默爾在麥地那設立稱作迪萬的財政機構,統一管理國庫收支,并且根據與先知穆罕默德的親緣關系和宗教資歷,實行年金的差額分配。他還頒布法令,將先知穆罕默德徙志之年作為伊斯蘭教歷的紀元,以阿拉伯傳統歷法的該年歲首(即公元622年7月16日)作為伊斯蘭教歷元年的開端。

麥地那哈里發國家的第三任哈里發奧斯曼統治前期,哈里發國家的征服和擴張運動達到高潮。阿拉伯軍隊在西部攻入馬格里布和努比亞,東部橫掃伊朗高原直至河中地區。奧斯曼當政后期,哈里發國家的攻勢逐漸減弱,阿拉伯社會內部的矛盾對立開始出現。奧斯曼成為圣門弟子和部族勢力的共同敵人,全國范圍內都出現了反對奧斯曼統治的浪潮,阿拉伯戰士發動叛亂并進入麥地那圍攻哈里發奧斯曼。哈里發奧斯曼的死亡揭開了穆斯林內戰的序幕,他的墳墓埋葬了穆斯林國家內部的和平。

麥地那哈里發國家的第四任哈里發阿里即位之初,哈里發國家核心政治集團之間發生了激烈的權力爭奪,原本統一的伊斯蘭國家政權一度三分天下。一些伊斯蘭教貴族不承認阿里出任哈里發的合法地位,于是聚集到巴士拉與阿里分庭抗禮。“駱駝之戰”在伊斯蘭歷史上首開穆斯林內戰之先河,近萬名阿拉伯戰士和眾多圣門弟子陣亡。此外,倭馬亞氏族領導人穆阿威葉擁兵自立,并以為奧斯曼復仇的名義,與阿里抗衡。661年阿里在庫法遭到暗殺,標志著麥地那哈里發時代的結束。麥地那哈里發時代是一個充滿虔敬安拉之宗教激情的時代,濃厚的平等色彩和強烈的民主傾向是這個時代的突出特征。信仰伊斯蘭教的阿拉伯人在圣戰的旗幟下走出貧瘠的家園,作為嶄新的統治民族登上中東的歷史舞臺,以武力征服建立了一個地域廣闊的阿拉伯帝國。

大約在阿里遇難的同時,穆阿威葉出任哈里發并定都大馬士革,開始了倭馬亞王朝(661-750年)的統治,敘利亞地區是倭馬亞哈里發國家的政治中心。阿里的長子哈桑放棄爭奪哈里發權位,穆斯林內戰結束,伊斯蘭世界恢復了統一。穆阿威葉即位以后,適應哈里發國家大多數臣民尚未皈依伊斯蘭教的社會現實,改變麥地那時代信仰至上和神權統治的原則,著力淡化穆斯林與非穆斯林之間的差異和對立,實行非伊斯蘭教化色彩的世俗統治。穆阿威葉統治時期,哈里發國家的內部恢復了和平和秩序,阿拉伯帝國的疆域得到進一步的擴展。679年,穆阿威葉宣布廢除哈里發選舉產生的傳統原則,指定其子葉齊德作為自己的繼承人,從而開創哈里發家族世襲的政治制度,穆阿威葉因此區別于麥地那時代諸哈里發,成為伊斯蘭歷史上的及時位君王。680年,穆阿威葉病逝于大馬士革,其子葉齊德承襲父職,出任哈里發。葉齊德即位后,反對倭馬亞人的社會勢力拒絕承認葉齊德出任哈里發的合法地位,并迎請先知穆罕默德的外孫,阿里的次子侯賽因前往庫法出任哈里發。侯賽因在卡爾巴拉遇難導致伊斯蘭世界內戰再起。希賈茲傳統勢力的代表阿卜杜拉 祖拜爾以“圣族保護者”的名義在麥加被擁立為哈里發,公開反對倭馬亞王朝,阿拉伯帝國出現兩個哈里發并存的局面,伊斯蘭世界處于分裂的狀態,倭馬亞王朝面臨嚴重的政治危機。692年,倭馬亞王朝哈里發馬立克派遣軍隊攻擊麥加,雙方對抗達半年之久,最終阿卜杜拉 祖拜爾戰敗被殺,穆斯林內戰得以平息。阿卜杜拉 祖拜爾的失敗,意味著圣門弟子政治勢力的衰落和共和政體的徹底崩潰。馬立克的勝利,不僅重建了伊斯蘭世界的政治統一,而且標志著君主制排斥和否定共和制之歷史進程的最終完成。君主制明確了權位的繼承,避免了內戰的隱患,有助于和平的實現,有助于社會的穩定和社會的發展。倭馬亞時代的君主制取代麥地那時代的共和制,在當時的歷史條件下,是一場政治革命,是歷史的巨大進步。馬立克統治時期,完善國家的官僚體制,強化哈里發對行省的控制,組建了哈里發國家的常備軍。馬立克還實施語言改革和幣制改革,有力地推動了伊斯蘭世界的阿拉伯語化進程,為伊斯蘭世界各地的交往提供了必要的條件。馬立克當政期間,穆斯林內戰平息,伊斯蘭世界重新統一,哈里發國家隨之開始發動新的擴張。至韋里德和蘇萊曼當政期間,倭馬亞王朝的軍事征服達到頂峰。穆斯林軍隊向東攻入中亞和印度,向西征服西班牙并揮戈進入法國。倭馬亞王朝進入鼎盛的時期,大馬士革的哈里發統治著西起馬格里布和伊比利亞半島、東至錫爾河流域和印度河流域的廣大地區。

伴隨著倭馬亞王朝疆域的拓展,伊斯蘭教的傳播范圍不斷擴大。至倭馬亞王朝后期,波斯人和柏柏爾人等被征服民族中的伊斯蘭教皈依者在數量上已經超過阿拉伯血統的穆斯林。倭馬亞王朝沿襲麥地那哈里發國家的歷史傳統,強調阿拉伯人與伊斯蘭教合而為一的政治原則,實行阿拉伯穆斯林對于非阿拉伯血統異教人口的統治。非阿拉伯血統的異教臣民改宗伊斯蘭教以后,卻得不到相應的權利和地位。他們不肯長期屈居阿拉伯人之下,柏柏爾人和突厥人屢屢反叛。此外,與先知穆罕默德具有親緣關系的阿拔斯人指責倭馬亞哈里發拋棄先知穆罕默德的教誨和背離伊斯蘭教的準則,否定倭馬亞人出任哈里發的合法地位,要求重新確立先知穆罕默德的家族在伊斯蘭世界中的核心地位和神圣權力。743年哈里發希沙姆死后,倭馬亞哈里發國家進入動蕩時期。倭馬亞人相互傾軋,哈里發頻繁更替。倭馬亞王朝眾叛親離,四面楚歌,往日輝煌的基業只剩下斷壁殘垣。同時,阿拔斯家族在呼羅珊建立了反對倭馬亞王朝的根據地,發動了以“歸權先知家族”和實現穆斯林平等為宗旨的大規模起義。750年,倭馬亞王朝哈里發麥爾旺二世在埃及被阿拔斯人殺死,倭馬亞王朝滅亡。倭馬亞王朝的覆滅,標志著伊斯蘭歷史上阿拉伯人統治時代的結束。

阿拔斯王朝(750-1258)的建立,標志著伊斯蘭世界的歷史進入嶄新階段。阿拔斯王朝營建新都巴格達,伊斯蘭世界的政治重心逐漸東移,伊拉克成為哈里發國家的中心所在,呼羅珊地區獲得舉足輕重的地位。阿拉伯人壟斷國家政權的時代宣告結束,非阿拉伯血統的穆斯林貴族成為伊斯蘭世界的重要政治勢力。信仰的差異逐漸取代民族的對立,成為哈里發國家社會矛盾的重要表現形式,進而導致伊斯蘭神權政治的重建,國家制度具有濃厚的宗教色彩。阿拔斯王朝建立之初,國內局勢尚不穩定,哈里發的首要任務是鏟除政治隱患和排斥異己勢力。倭馬亞家族的80余人悉遭殺害,庫法的哈希姆派首領被處死,阿里家族的成員也遭到追捕和迫害,起兵反抗的阿里家族成員全部被處死。阿布 阿拔斯在位期間,哈里發國家的政治格局表現為東西分治的傾向。格羅斯山的東西兩側分屬呼羅珊總督阿布 穆斯林和哈里發阿布 阿拔斯統轄。哈里發曼蘇爾擊敗阿卜杜拉 阿里領導的敘利亞叛軍之后,又處死了阿拔斯王朝的開國元勛阿布 穆斯林,從此以后,哈里發一統天下,建立了高度集中的中央政權。曼蘇爾的勵精圖治為阿拔斯王朝奠定了堅實的基業。哈里發馬赫迪強調阿拔斯人與先知穆罕默德的血親關系,進而奠定了阿拔斯哈里發國家權力合法性的理論基礎。馬赫迪還采取安撫的手段,極力緩解什葉派與阿拔斯人的對立。哈里發哈迪即位以后,以武力鎮壓了什葉派在哈里發國家腹地發動的一次起義。哈里發哈倫當政期間,哈里發國家進入伊斯蘭帝國歷史上的鼎盛時期。哈倫致力于征討拜占廷的圣戰,統領龐大軍隊遠征小亞細亞,攻陷赫拉克利亞、泰阿納、伊科紐姆和以弗所等地,迫使拜占廷皇帝尼斯福魯斯納貢乞和。阿拔斯王朝與歐洲西部的法蘭克王國交往與合作,雙方多次遣使互訪,互贈禮品以示友好。哈倫還曾接待過來自印度的使團,他們向哈里發贈送了許多貴重的禮品。阿拔斯王朝前期,哈里發的集權統治借助于教俗合一的形式達到頂峰。哈里發儼然成為國家權力的化身,通過規模龐大的官僚體系和四通八達的驛政體系實現對中央和地方的控制。日益完善的稅收制度為阿拔斯王朝前期的集權政治提供了重要基礎,行省權力分割的制度則是哈里發集權政治的重要保障,職業化軍隊的建立是哈里發集權政治的重要工具。

哈倫之子艾敏與馬蒙之間的戰爭,是阿拔斯王朝政治嬗變的重要分界線。9世紀以后,來自伊斯蘭世界邊緣地帶的外籍勢力開始涉足哈里發國家的政壇,土著政權相繼割據自立,阿拔斯王朝的轄地日漸縮小,阿拔斯哈里發的集權統治日漸衰微,教俗合一的權力體制趨于廢止。外籍新軍的政治勢力不斷擴展,逐漸威脅到哈里發的地位。穆臺瓦基勒是及時位被外籍將領謀殺的哈里發。穆格臺迪爾是一位領有伊拉克、敘利亞、埃及和伊朗西部諸地的阿拔斯王朝哈里發。嘎希爾當政期間,哈里發所領有的疆域只剩下伊拉克中部一帶。936年,哈里發拉迪正式賜封瓦西兌守將穆罕默德 拉伊克“總艾米爾”的稱號,賜予他兼領艾米爾的軍事權力與維齊爾的行政權力。總艾米爾的設置,標志著哈里發國家教俗合一權力體制的結束。此后歷任哈里發僅僅被視作伊斯蘭世界的宗教領袖,其原有的世俗權力喪失殆盡。

復合的政治結構和多元的政治基礎,是阿拔斯哈里發國家區別于麥地那哈里發國家和倭馬亞哈里發國家的重要特點。阿拔斯時代,包括波斯人、突厥人、柏柏爾人、庫爾德人、塞加西亞人在內的非阿拉伯人中皈依伊斯蘭教者日漸增多,尤其是波斯人和突厥人的政治勢力迅速膨脹,中東伊斯蘭世界隨之出現群雄逐鹿的分裂局面。阿拔斯王朝從建立之初,其管轄區域與伊斯蘭教區域就是不相吻合的。756年,倭馬亞王朝后裔阿卜杜勒 拉赫曼在伊比利亞首創獨立于阿拔斯王朝的伊斯蘭教政權后倭馬亞王朝(756-1031年)。后倭馬亞王朝在第八位艾米爾阿卜杜勒 拉赫曼三世當政期間達到鼎盛狀態,北起比利牛斯山區南至直布羅陀海峽盡屬其地。909年,自稱是先知穆罕默德之女法蒂瑪與阿里后裔的伊斯馬儀派首領賽義德 侯賽因被起義軍擁立為哈里發,法蒂瑪王朝(909-1171)由此建立。法蒂瑪王朝自建立伊始便公開反對作為正統穆斯林宗教領袖的巴格達哈里發,否認阿拔斯家族在伊斯蘭世界的核心地位。繼法蒂瑪王朝的統治者采用哈里發的稱號之后,西班牙的后倭馬亞王朝艾米爾阿卜杜勒 拉赫曼三世亦于929年改稱哈里發。法蒂瑪王朝哈里發與東方的阿拔斯哈里發、西方的后倭馬亞哈里發三足鼎立,分庭抗禮,標志著伊斯蘭世界的進一步分裂。10世紀末至11世紀初,法蒂瑪王朝處于鼎盛狀態,從大西洋沿岸到幼發拉底河上游和阿拉伯半島都是其屬地。法蒂瑪王朝的哈里發肩負著對拜占廷帝國圣戰的重任,保護著希賈茲的兩座圣城,阿拔斯哈里發和后倭馬亞哈里發的相比之下黯然失色。

穆斯林諸民族之間的對抗和伊斯蘭教諸派別的差異,成為助長伊斯蘭世界政治格局多元化和導致哈里發國家解體的深層社會背景。穆斯林的政治分裂,開始于伊斯蘭世界的東西兩端,逐漸波及哈里發國家的腹地。十世紀中期,白益家族三位王公分別據有伊拉克、法爾斯和吉巴勒,形成三足鼎立的政治格局。信仰什葉派的白益家族稱雄伊斯蘭世界的腹地長達一個世紀之久,巴格達的哈里發成為白益王公任意擺布的玩偶,不僅世俗權力喪失殆盡,其作為宗教領袖的威嚴也蕩然無存。11世紀中葉,阿拔斯王朝進入塞爾柱蘇丹國統治時期。塞爾柱人一度實現了西亞伊斯蘭世界的政治統一,恢復了遜尼派伊斯蘭教的尊嚴。然而,阿拔斯王朝的根基已經坍塌,只剩下斷壁殘垣,阿拔斯哈里發依然處于他人的擺布之下,茍且偷生。11世紀末開始,伊斯蘭世界相繼經歷十字軍東征和蒙古西征的浩劫,日趨衰落。1258年,蒙古鐵騎攻陷巴格達,阿拔斯王朝滅亡。

13世紀的蒙古西征,構成中東伊斯蘭世界之歷史長河的重要分水嶺。巴格達的陷落標志著哈里發國家的覆滅和哈里發時代的終結。定居社會的衰落、游牧群體的泛濫、部族勢力的膨脹和政治局勢的劇烈動蕩,成為此后中東伊斯蘭世界的普遍現象。自14世紀起,尊奉遜尼派伊斯蘭教的奧斯曼土耳其人借助于圣戰的形式在小亞細亞半島和巴爾干半島攻城掠地,結束拜占庭帝國的千年歷史,降服阿拉伯世界,成為中東地區舉足輕重的政治力量。奧斯曼蘇丹以麥加和麥地那兩座伊斯蘭教圣城的監護者自居,東南歐與西亞、北非廣大地區成為奧斯曼蘇丹的屬地,紅海和黑海儼然是奧斯曼帝國的內湖,多瑙河、尼羅河以及底格里斯河與幼發拉底河則被視作奧斯曼帝國橫跨三洲之遼闊疆域的象征。然而,奧斯曼帝國對于中東諸多地區的控制,在很大的程度上取決于地方勢力與伊斯坦布爾之間的關系。奧斯曼帝國的北部即安納托利亞和巴爾干半島構成蘇丹統治的重心所在,南部阿拉伯人地區長期處于相對自治的地位。奧斯曼帝國沿襲哈里發國家的歷史傳統,采用教俗合一的政治制度,政治生活具有濃厚的宗教色彩。奧斯曼帝國采用君主政體,蘇丹的權位遵循奧斯曼家族世襲的繼承原則。奧斯曼蘇丹自詡為信士的長官,儼然是阿拔斯王朝哈里發的繼承人,兼有世俗與宗教的較高權力。保衛伊斯蘭世界的疆域、統率穆斯林對基督教世界發動圣戰和維護伊斯蘭教法的神圣地位,是奧斯曼蘇丹的首要職責。奧斯曼帝國鼎盛時期,甚至遠在蘇門達臘諸島和伏爾加河流域的穆斯林亦將伊斯坦布爾的蘇丹視作伊斯蘭世界的保衛者。

16世紀初,薩法維王朝興起于伊朗高原,尊奉什葉派伊斯蘭教為官方信仰,與奧斯曼土耳其人分庭抗禮。17世紀上半葉,薩法維王朝的統治達到頂峰,其疆域北起里海,南至波斯灣,西部邊境與奧斯曼帝國接壤,東部邊境與莫臥爾帝國毗鄰。薩法維王朝衰落以后,諸多游牧群體相繼入主伊朗高原,政權更替頻繁,局勢動蕩。愷伽王朝建立后,一定程度上遏止了部落政治的泛濫,伊朗高原由此進入相對穩定的時期。

18世紀,奧斯曼帝國面臨近代歐洲崛起的巨大壓力,來自基督教世界的戰爭威脅促使奧斯曼蘇丹開始推行自上而下的新政舉措。塞里姆三世和馬哈茂德二世推行的新政舉措以及19世紀中葉的坦澤馬特運動,始終圍繞著完善中央集權的鮮明主題,旨在強化奧斯曼蘇丹的專制獨裁和遏制地方勢力的離心傾向,進而維持奧斯曼土耳其人對于諸多被征服民族的封建統治。1800年前后的奧斯曼帝國,盡管衰落征兆逐漸顯現,對外戰爭屢遭敗績,依然統治著巴爾干半島、安納托利亞和阿拉伯世界的廣大地區。自19世紀開始,西方的沖擊挑戰著伊斯蘭世界的傳統政治秩序,奧斯曼帝國成為西方殖民列強蠶食和瓜分的“東方遺產”,伊朗則是英國與沙皇俄國的勢力范圍。奧斯曼帝國和愷伽王朝呈逐漸衰落的趨勢,財政歲入枯竭,對外戰爭接連失利,地方離心傾向增長,王權日漸式微。中東伊斯蘭世界逐漸喪失傳統時代的自主地位,卷入資本主義的世界體系,進而成為西方列強的原料供應地和工業品市場,自給自足的封閉狀態不復存在。奧斯曼帝國和愷伽王朝的衰落并非意味著中東伊斯蘭世界的衰落,而是包含新舊經濟秩序的更替、新舊社會勢力的消長、新舊思想的沖突、民主與獨裁的抗爭等現代化進程中的特有現象,體現中東伊斯蘭世界的長足進步。

進入20世紀,奧斯曼帝國的崩潰和愷伽王朝的壽終正寢構成中東伊斯蘭世界現代化進程的重要歷史內容,諸多新興的民族國家崛起于奧斯曼帝國的廢墟之上標志著中東伊斯蘭世界之新生的開始。中東伊斯蘭世界的現代化進程發端于奧斯曼帝國統治下的小亞細亞半島和埃及,繼而向新月地帶和伊朗高原逐步擴展,直至延伸到阿拉伯半島。民族矛盾與宗教矛盾的錯綜交織、世俗主義與伊斯蘭主義的此消彼長、民主與專制的激烈抗爭、農本社會的衰落、工業化與城市化的長足發展以及國有化改革與非國有化運動,構成中東現代化進程的基本內容。政治的動蕩和經濟社會領域的深刻變革,貫穿20世紀的中東歷史。

伊朗高原是波斯人世世代代生活的家園。伊斯蘭教興起后,阿拉伯人長驅東進,延續千年的波斯帝國壽終正寢,伊朗高原被納入哈里發國家的版圖。9世紀后期,薩法爾王朝(867-900年)崛起于伊朗高原東南部的錫斯坦,波斯人稱雄一時。薩曼王朝 (874-999年)統治的極盛時期,疆域北起咸海、南至波斯灣、西起里海南岸、東至怛羅斯,波斯文化在歷經3個世紀的衰落之后漸趨復興。白益家族統治時期,法爾斯進入歷史上的黃金時代。此后數百年間,伊朗歷經突厥人遷徙浪潮的沖擊和蒙古鐵騎的踐踏,游牧勢力膨脹,部落政治泛濫,經濟凋敝,社會動蕩。16世紀初,薩法維王朝實行教俗合一的政治制度,國王兼有什葉派宗教領袖與世俗君主的雙重權力。薩法維王朝實行強制皈依的宗教政策,迫使伊朗高原的土著居民放棄遜尼派伊斯蘭教的傳統信仰,改宗什葉派伊斯蘭教。薩法維王朝衰落以后,伊朗相繼處于阿富汗人、阿夫沙爾王朝、桑德王朝的統治之下。游牧群體的擴張和定居區域的萎縮以及部落政治的膨脹和官僚政治的衰微,構成18世紀伊朗歷史的突出現象。

1796年建立的愷伽王朝沿襲薩法維王朝教俗合一的統治模式,卻始終未能建立起強有力的集權政治。愷伽王朝諸多省區的長官和游牧部落的首領各自為政,號令一方。德黑蘭是宮廷的所在和世俗政治的標志,庫姆則是什葉派歐萊瑪的精神家園和宗教政治的象征。愷伽王朝時期,資本主義世界體系的擴張和西方的沖擊導致伊朗傳統秩序的解體,進而揭開了伊朗現代化進程的序幕。伊朗的現代化改革,開始于19世紀20年代,最初涉及的領域主要是軍事層面,表現為自上而下的形式。19世紀下半葉,模仿西方成為伊朗社會的時尚,器物層面、制度層面和思想層面的西化傾向則是此間伊朗現代化的重要內容。知識分子作為新興的社會階層在伊朗初露端倪,憲政主義、世俗主義和民族主義思想在伊朗社會廣泛傳播,賈馬倫丁 阿富汗尼(1839-1897年)和米爾扎 馬爾庫姆汗(1834-1898年)是新知識分子的主要代表。反對國王出讓煙草專賣權的民眾運動(1890-1892年)和憲政運動(1905-1911年)根源于伊朗傳統社會的深刻危機,表現為現代模式的政治運動。民族主義和民主主義的共同目標,促使伊朗諸多的社會群體走向政治聯合,預示著伊朗作為現代民族國家的整合與新生。憲政運動將議會和憲法首次引入伊朗政治舞臺,賦予民眾以選舉的權利,對于國王至高無上的統治地位加以限制,規定自由和平等的政治原則,標志著伊朗政治現代化進程的啟動。

憲政運動結束以后,錯綜交織的內憂外患,使伊朗陷入民族危亡的生死關頭。1925年12月,伊朗第五屆議會投票表決,廢黜愷加王朝的末代君主,建立巴列維王朝(1925-1979年)。巴列維王朝的建立,標志著西方君主立憲的政治形式與伊朗專制主義的歷史傳統兩者的結合。禮薩汗當政期間,實行極權主義的統治政策,致力于國家機器的強化。國王是至高無上的君主,議會不再具有任何實質性的作用而徒具形式。禮薩汗長期奉行民族主義和世俗主義的政治原則,強調伊朗的歷史傳統取代強調伊斯蘭的歷史傳統,進而以強調國王的權力和尊嚴取代強調安拉的權力和尊嚴,政治改革、司法改革、教育改革和社會改革構成巴列維王朝排斥教界傳統勢力的重要舉措。禮薩汗當政期間,伊朗的現代化主要表現為現代工業的興起和工業化進程的啟動。1941年穆罕默德 里薩 巴列維即位以后,王權衰微,社會動蕩,諸多政治勢力激烈較量,進而形成議會政治、政黨政治和君主政治多元并存的復雜局面。穆罕默德 摩薩臺領導的石油國有化運動包含民族主義和民主主義的雙重傾向,實現了廣泛的社會動員和諸多社會群體的廣泛聯盟,卻因內部的分裂和國外勢力的介入而以失敗告終。巴列維國王重新控制國家權力以后,憑借豐厚的石油收入和美國政府的支持,著力強化極權政治,極力排斥民眾的政治參與,裝備精良的軍隊和龐大的官僚機構則是巴列維國王實行極權政治的有力工具。巴列維國王于1963年至1971年發起白色革命,主觀目的是鞏固巴列維家族的權力壟斷,客觀結果卻是經濟領域的劇烈變革和新舊勢力的消長。巴列維王朝與在外地主的傳統政治聯盟是伊朗君主制度的社會基礎,卻因白色革命而趨于瓦解,諸多社會階層和教俗各界因反對君主獨裁而形成廣泛聯盟。巴列維國王的政治獨裁使之成為眾矢之的,政治革命的客觀條件逐漸成熟。

1977年至1979年自下而上的伊斯蘭革命,標志著伊朗君主制度的壽終正寢。霍梅尼時期(1979-1989年),伊斯蘭化是伊朗社會的突出現象,法基赫制度和神權政治具有極權主義的明顯傾向。霍梅尼作為克里斯瑪式的宗教領袖,儼然是伊斯蘭革命的象征和伊斯蘭共和國的化身,凌駕于國家和社會之上,行使的統治權力,而議會和總統處在從屬于宗教領袖的軟弱地位。1989年6月霍梅尼去世后,哈梅內伊繼承法基赫職位。后霍梅尼時期,伊朗現代化進程的主要特征在于政治多元化、經濟自由化和社會生活開放化。法基赫制度依舊構成伊朗政治生活的基本框架,然而法基赫的權力逐漸削弱,議會地位提高,民眾選舉的政治影響不斷擴大,民選總統開始成為政治舞臺的核心人物,法基赫、議會與總統之間的權力分配呈

補一下曾經開小差荒廢的學業

不錯的好書

非常好的傳世經典,大家都喜

物流不給力

看看就是好

很好,很充實

本書品質不錯,可讀性強,內容扎實,是一部名副其實的好書。書籍包裝很好,非常優秀的書,質量一流,內容一流,作者一流值得購買。在現在紙質書這么貴的時代,是很難得的好書。值得你購買。

本書品質不錯,可讀性強,內容扎實,是一部名副其實的好書。書籍包裝很好,非常優秀的書,質量一流,內容一流,作者一流值得購買。在現在紙質書這么貴的時代,是很難得的好書。值得你購買。

包裝很好 是正品

搞活動時購入,期待很久了。

搞活動時購入,期待很久了。

生日快樂啊

紙質不錯,內容扎實,學習閱讀好資料

紙質不錯,內容扎實,學習閱讀好資料

不錯很值得!

圖書室增加藏書,特意挑選的,雜志之家買書實惠,適合大批量購書,希望孩子們能夠喜歡

感覺很不錯

感覺很不錯

不錯,很喜歡這套書!!!

還可以,就是書的印刷看起來不夠精致

值得擁有,正在閱讀,不錯不錯,內容豐富,性價比高

比較詳盡,對了解這些地區的歷史有所幫助。

值得一看。

這套書的確不錯。。。。。。

很好很好很好很好很好

內容太學術,也太籠統,不能當書看,只能做課本。考試用。

還沒看,感覺很不錯。雖然遲了一天,畢竟時值雙十一,情有可原。贊

還沒看,感覺很不錯。雖然遲了一天,畢竟時值雙十一,情有可原。贊

中東國家史(610—2000)是一套記述了傳統伊斯蘭國家不同發展階段的歷史叢書,該叢書包括《土耳其史》《阿拉伯半島諸國史》《阿拉伯伊斯蘭國家的起源》《埃及史》《哈里發國家史》《“肥沃的新月地帶”諸國史》《伊朗史》《奧斯曼帝國史》一共八冊。

經典之作,值得閱讀和收藏,就是定價高,如果是合訂精裝版會更好

誠如作者所言,閃含語系、印歐語系、阿爾泰語系的諸多分支在地處歐亞非大陸中央地帶的中東的漫長的歷史進程中留下了各自的印記,不同文明的匯聚與沖突,構成了此地的鮮明特征,哈全安教授的這八部著作,雖然以中東國家史命名,但不單單是現代民族國家意義上的國別,也從“阿拉伯伊斯蘭國家的起源”、“哈里發國家”、“奧斯曼帝國”、“肥沃的新月地帶諸國”的歷史著眼,從不同的視角展開學術視野,給讀者以啟發。

誠如作者所言,閃含語系、印歐語系、阿爾泰語系的諸多分支在地處歐亞非大陸中央地帶的中東的漫長的歷史進程中留下了各自的印記,不同文明的匯聚與沖突,構成了此地的鮮明特征,哈全安教授的這八部著作,雖然以中東國家史命名,但不單單是現代民族國家意義上的國別,也從“阿拉伯伊斯蘭國家的起源”、“哈里發國家”、“奧斯曼帝國”、“肥沃的新月地帶諸國”的歷史著眼,從不同的視角展開學術視野,給讀者以啟發。