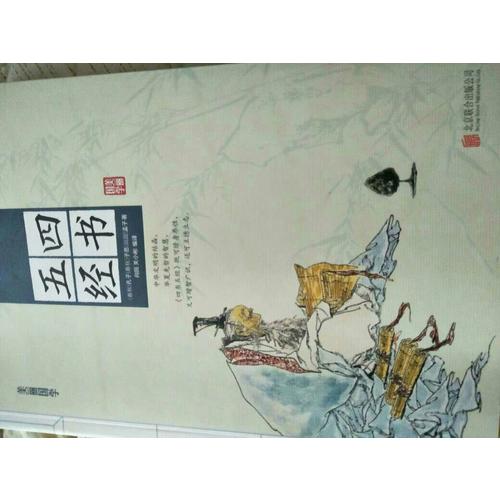

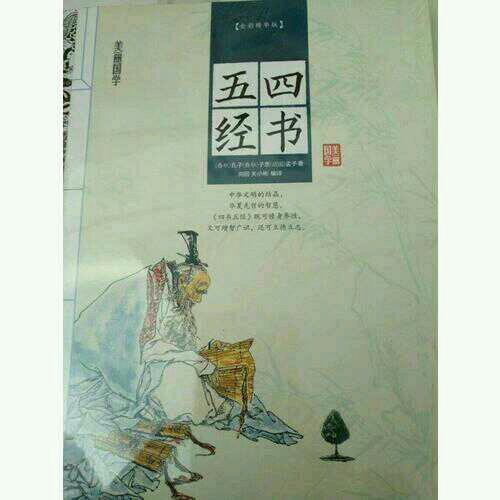

四書五經(jīng)

- 所屬分類:圖書 >哲學(xué)/宗教>哲學(xué)>儒家

- 作者:(春秋)[孔子] 等著

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:美麗國學(xué)

- 國際刊號:9787550286054

- 出版社:北京聯(lián)合出版公司

- 出版時間:2016-10

- 印刷時間:2017-02-01

- 版次:1

- 開本:16開

- 頁數(shù):--

- 紙張:輕型紙

- 包裝:平裝-膠訂

- 套裝:否

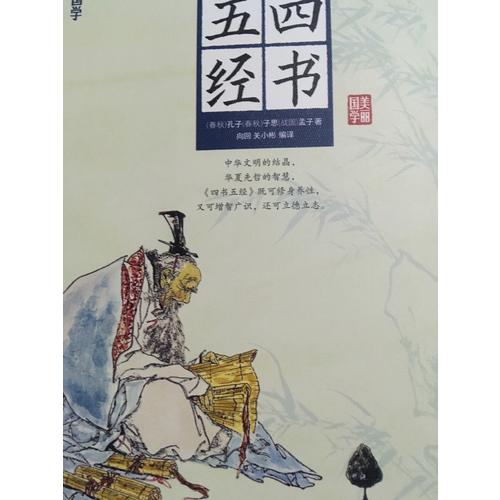

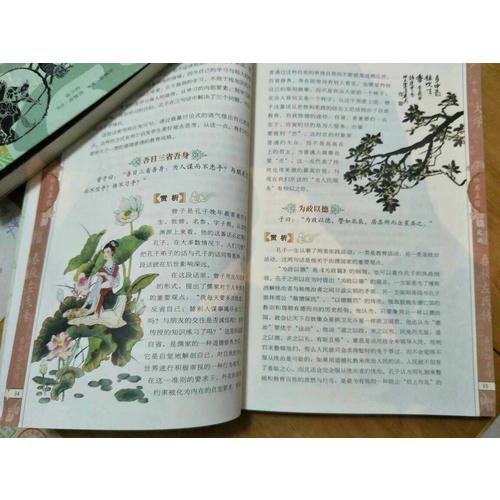

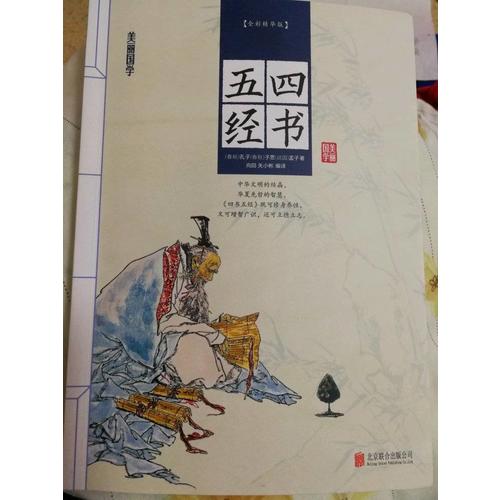

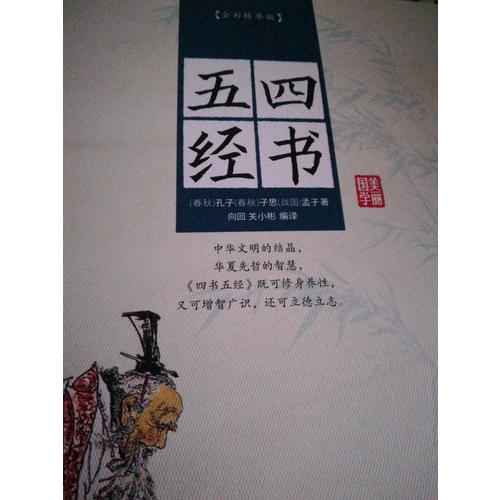

四書五經(jīng)》精選“四書五經(jīng)”中《大學(xué)》《中庸》《論語》《孟子》《詩經(jīng)》《尚書》《禮記》《易經(jīng)》《春秋左氏傳》等名篇,是中國文學(xué)、史學(xué)、哲學(xué)、政治、經(jīng)濟(jì)、教育、倫理、道德、天文地理、藝術(shù)科技等各領(lǐng)域精髓的再現(xiàn)。對“四書五經(jīng)”中的每本書均做了詳細(xì)介紹,為讀者迅速了解四書五經(jīng)的成書背景、作者的思想精華,所選名篇均配以現(xiàn)代人的解讀,讓讀者從中吸取“四書五經(jīng)”中修身養(yǎng)性、治國齊家、人際關(guān)系等各方面的內(nèi)容。書中插配了近200張精美圖片,有力地提升了該書的閱讀性和藝術(shù)品位,是一部適合大眾閱讀的國學(xué)讀物。

1. 自先秦以來,兩千年的時間里,這是知識分子的必讀書。

2. 自由科舉制度以來,這是莘莘學(xué)子寒窗苦讀的必考書。

3. 圣賢的思想,治國的理念,處世的根本,修身的基礎(chǔ),《四書五經(jīng)》無不必備。

4. 現(xiàn)代的解讀體系,詮釋《四書五經(jīng)》的精華,讓閱讀變的輕松流暢。

5. 精美的插圖,別具特色的裝幀設(shè)計,讓閱讀變成一種藝術(shù)享受。

大學(xué)

大學(xué)之道章

誠意章

修身章

齊家章

治國章

平天下章

中庸

率性之謂道

君子依乎中庸

誠者天之道

成己以成人成物

君子內(nèi)省不疚

論語

學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎

吾日三省吾身

為政以德

吾十有五而志于學(xué)

君子周而不比

君子無所爭

君子無終食之間違仁

夫子之道,忠恕而己

君子喻于義

見賢思齊

敏而好學(xué),不恥下問

顏淵、季路侍

文質(zhì)彬彬,然后君子

學(xué)而不厭,誨人不倦

舉一反三

任重而道遠(yuǎn)

季路問事鬼神

子路、曾皙、冉有、公西華侍坐

季氏將伐顓臾

孟子

齊桓晉文之事

我善養(yǎng)吾浩然之氣

天時不如地利

當(dāng)今之世,舍我其誰

富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈

齊人有一妻一妾

惻隱之心,人皆有之

魚我所欲也

民為貴,社稷次之,君為輕

詩經(jīng)

關(guān)雎

葛覃

卷耳

桃夭

靜女

河廣

氓

伐

無衣

蒹葭

七月

東山

鹿鳴

尚書

堯典

甘誓

康誥

無逸

皋陶謨

盤庚(上)

盤庚(中)

盤庚(下)

金縢

禮記

曲禮上(節(jié)選)

檀弓下(節(jié)選)

禮運(節(jié)選)

禮器(節(jié)選)

樂記(節(jié)選)

易經(jīng)

乾卦

坤卦

屯卦

謙卦

豫卦

剝卦

復(fù)卦

坎卦

文

系辭上(節(jié)選)

系辭下(節(jié)選)

序卦

雜卦

左傳

鄭伯克段于鄢

曹劌論戰(zhàn)

宮之奇諫假道(節(jié)選)

城濮之戰(zhàn)

燭之武退秦師

崤之戰(zhàn)

晉靈公不君

呂相絕秦

季札觀周樂

公羊傳

春王正月

宋人及楚人平

季札讓國

谷梁傳

晉獻(xiàn)公假道滅虢

大學(xué)之道章

大學(xué)之道,在明明德,在親民,在止于至善。知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。物有本末,事有終始,知所先后,則近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身為本。其本亂,而末治者否矣!其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。

賞析

什么是大學(xué)?大學(xué)是針對小學(xué)而言的,小學(xué)是教人掌握文字知識,而大學(xué)則是教人如何為人。本章提出的是《大學(xué)》中的根本宗旨:三綱領(lǐng)“在明明德,在親民,在止于至善”,八條目“格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下”,這也是整個《大學(xué)》的中心思想。

“大學(xué)之道,在明明德”,明德是大學(xué)之道的根本原則,意思是要求人們標(biāo)榜善性與良好的德行,如忠、孝、仁、義等這些品質(zhì),更要求注重個人的修養(yǎng),在《大學(xué)》的作者看來律己很重要,只有先治好己,才能把別人甚至是國家治理好。“在親民”則可以說是大學(xué)之道的根本任務(wù),“親”也通“新”,遵循大學(xué)之道就是要創(chuàng)造出全新的人,這里所說的新人是從本質(zhì)上徹底改觀的人。大學(xué)之道的最終目的是“在止于至善”,人們能夠“明明德”,能夠“做新民”也就能“至善”,能夠明辨是非,能夠善惡分明。

那么要如何做才能達(dá)到這一較高的境界呢?一、從思想上說明這一點,要“知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得”,了解至善的內(nèi)涵而后再定志向。有了奮斗的目標(biāo)內(nèi)心就相對平靜了,內(nèi)心平靜,做起事來就能夠安定穩(wěn)當(dāng),安穩(wěn)了就會思慮問題,然后通過周詳思量后再做事也就能達(dá)到至善的目的了。二、從行動上說明要如何達(dá)到至善,提出了“八條目”并詳述了這八條之間的關(guān)系。八條目實際上也是實施三綱領(lǐng)的八個步驟:先“格物”就是要求我們?nèi)ネ凭渴挛锏谋緛碓恚灰槐砻娆F(xiàn)象所蒙蔽,“致知在格物”;再致知,“物格而后知至”,是要求我們求得真正的知識,“欲誠其意者,先致其知”。三、誠意,“知至而后意誠”,就是心意誠實,以真正的誠去追求真理,“欲正其心者,先誠其意”。四、正心,“意誠而后心正”,就是要保持心境的安實,心安才能不為物欲所蒙蔽,才能公正誠明,毫無偏私,“欲修其身者,先正其心”。五、修身,“心正而后身修”,是說自身的道德修養(yǎng)是很重要的,自己品德提高了才被別人所擁護(hù)與愛戴,“欲齊其家者,先修其身”。六、齊家,“家齊而后國治”,家庭是一個國家的基本組成要素,家庭齊整而安定關(guān)系到一個國家的穩(wěn)定,“欲治其國者,先齊其家”。七、治國,“國治而后天下平”,國家是天下的重要組成部分,治國就是要以德治而行,國家安定天下就太平了。

“格物”的概念是及時次出現(xiàn)在《大學(xué)》中,并且它被放在了八條目中及時的位置,也就是說儒家的倫理概念、政治觀點以及哲學(xué)基本原理從這開始更加注重實踐的重要性,把一些抽象的東西聯(lián)系到了事實當(dāng)中,這是儒學(xué)的一大進(jìn)步。

誠意章

所謂誠其意者,毋自欺也。如惡惡臭,如好好色,此之謂自謙。故君子必慎其獨也。小人閑居為不善,無所不至,見君子而后厭然,揜其不善而著其善。人之視己,如見其肺肝然,則何益矣?此謂誠于中,形于外,故君子必慎其獨也。曾子曰:“十目所視,十手所指,其嚴(yán)乎?”富潤屋,德潤身,心廣體胖,故君子必誠其意。

賞 析

本章主要說明在做學(xué)問的時候必須做到誠意的道理,如何才能做到誠意而獲得真知?那就需要我們在獨處的時候也謹(jǐn)慎自持,不要自欺欺人。文中還多處運用了生動的比喻來突出主題,這也是本篇文章的一個亮點。

誠意,就是要我們表里如一,“惡惡臭,好好色”,討厭的東西就說討厭,喜歡的東西就說喜歡,“毋自欺”。慎獨是一種美德,也是一種堪稱圣潔的精神境界,“小人閑居為不善”,“見君子而后厭然”,兩相對比,得出的結(jié)論是“誠于中,形于外”,做了壞事是掩蓋不住的,如果還試圖掩蓋那無異于掩耳盜鈴,曾子的話“十目所視,十手所指,其嚴(yán)乎”更是直接確認(rèn)了這一點。“富潤屋,德潤身,心廣體胖”,這里比喻有錢人用其錢財來裝修他的房子當(dāng)之無愧,有德人是以道德來充裕其心做到無愧于心,這樣心無愧而身體也隨之安泰,可見誠意對于一個要安寧的人是多么的重要。

本文都是在說明誠意這一基本信念的重要性,誠意也是八條目中涉及精神境界提高的極其重要的一項行動要求,它上承“格物與致知”,下接“修身、齊家”,根據(jù)文中的比喻可以這么說,“誠意者就能成為君子,不誠意者便會淪為小人”。事實證明,做得到這一點的人雖不能說都成為了歷史上有名望的人物,但至少他們是為人高尚且被人尊敬、受這個社會歡迎的人。如果說誠意及時關(guān)鍵的地方是要求我們“毋自欺”的話,那么“慎獨”就是能夠讓我們很好達(dá)到誠意的必需功夫。

修身章

所謂修身在正其心者,身有所忿懥則不得其正,有所恐懼則不得其正,有所好樂則不得其正,有所憂患則不得其正。心不在焉,視而不見,聽而不聞,食而不知其味。此謂修身在正其心。

賞析

修身是一切重大行為的開始,因為個人是這個社會的基本元素,必須不斷地凈化自己,那么這個社會才會有所進(jìn)步。一個人會有憤恨,會有恐懼,會有好樂,這里所說的身不僅僅是個人身體的身,而更多地擴(kuò)展到自身的道德品質(zhì)和修養(yǎng)。有了這些偏私,身就很容易走向歪斜,產(chǎn)生這樣不良后果的原因是“心不在焉”,一個人的身體行為是受到這個人的內(nèi)心思想控制的,所以正如文中所說“修身在正其心”。

從正心這一觀點的闡述上,我們可以分析出主觀唯心主義的一些痕跡。主觀唯心主義思想認(rèn)為外部的一切條件都是由我心所分化出來的,我心包容一切,所謂“宇宙在我心中,宇宙由我而生”,據(jù)文中的描述,“心不在焉,視而不見,聽而不聞,食而不知其味”,一切好與不好的外部現(xiàn)象與我們的行動都?xì)w咎于我們內(nèi)心的想法是否善良與正確,這正是符合了這個觀點。由是我們不能否定“正心”這一觀點的好處:如果進(jìn)一步提高自己的道德品質(zhì),社會環(huán)境也將好得多,進(jìn)步相對也快了。

齊家章

所謂齊其家在修其身者,人之其所親愛而辟焉,之其所賤惡而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其惡,惡而知其美者,天下鮮矣。故諺有之曰:“人莫知其子之惡,莫知其苗之碩。”此謂身不修不可以齊其家。

賞 析

本章在上篇《修身章》的基礎(chǔ)上,以主觀上愛與惡的不同而最終容易產(chǎn)生偏見為例,進(jìn)一步闡明了齊家與修身之間的關(guān)系。

修身是齊家的前提條件,只有自身具有良好而高尚的道德品質(zhì),人才會有地位,才會受到眾多家庭成員甚至是社會成員的尊重與愛戴,所以身不修何以治家。公正是這種良好而又高尚的道德品質(zhì)中極其重要的一點,但是“人之其所親愛而辟焉”,意思是說人們經(jīng)常會對自己所親近和喜愛的人過分地偏愛;“之其所賤惡而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉”,對于各種各樣的人,包括自己所厭惡的、敬畏的、憐憫的、傲視的、怠惰的人都會有不同程度的偏袒,所以那種“好而知其惡,惡而知其美”的人實在是很少,而修身的作用就是要培養(yǎng)有這種能力的人,也就是要培養(yǎng)出這種公正的、善于分別好壞、一視同仁的品質(zhì)修養(yǎng)。在一個家庭當(dāng)中,有長幼之分,有親疏之別,作為一位治家之人,也只有自己能公正無私,才能博得大家的信任。

本章中選用了一句諺語“人莫知其子之惡,莫知其苗之碩”,再次體現(xiàn)了《大學(xué)》全文引用經(jīng)典、運用比喻、活用對比來突出文章主題這一特點。

治國章

所謂治國必先齊其家者,其家不可教而能教人者,無之。故君子不出家而成教于國。孝者,所以事君也;弟者,所以事長也;慈者,所以使眾也。《康誥》曰:“如保赤子。”心誠求之,雖不中不遠(yuǎn)矣。未有學(xué)養(yǎng)子而后嫁者也,一家仁,一國興仁;一家讓,一國興讓;一人貪戾,一國作亂。其機(jī)如此。此謂“一言僨事,一人定國”。堯、舜率天下以仁,而民從之;桀、紂率天下以暴,而民從之。其所令反其所好,而民不從。是故君子有諸己而后求諸人,無諸己而后非諸人。所藏乎身不恕,而能喻諸人者,未之有也。故治國在齊其家。《詩》云:“桃之夭夭,其葉蓁蓁。之子于歸,宜其家人。”宜其家人,而后可以教國人。《詩》云:“宜兄宜弟。”宜兄宜弟,而后可以教國人。《詩》云:“其儀不忒,正是四國。”其為父子兄弟足法,而后民法之也。此謂治國在齊其家。

賞析

中國原始社會時期,人們需要合作才能處理一些相對較復(fù)雜的工作,比如狩獵,所以一個部落經(jīng)常就是由幾個相互間有一定關(guān)系的家庭所組成。到了封建社會時期,等級制度森嚴(yán),封建勢力需要擴(kuò)張,更是將這種家與家之間的關(guān)系進(jìn)一步深化,形成了一個宗法型的社會,家的觀念更加重要。

本文也不例外,認(rèn)為治理好國家的基本前提是要先治好小家。“孝者,所以事君也;弟者,所以事長也;慈者,所以使眾也”,把屬于家庭道德方面的孝、悌、慈三點與事君、事長、使眾的治國行動相聯(lián)系,形象說明小家無小事,大國如小家。還引用了《尚書 康誥》里“如保赤子”這一與家庭有聯(lián)系的說法比喻君王要有仁愛之心,要體察民情,以達(dá)到很好的治國目的。“未有學(xué)養(yǎng)子而后嫁者也”這一句是說明做任何事情都要有個先來后到,要按正常的步驟去進(jìn)行,而不能本末倒置。如果是按前面所說的方法,那么治家的作用就能夠達(dá)到“一家仁,一國興仁;一家讓,一國興讓;一人貪戾,一國作亂”的效果,真可謂是“一言僨事,一人定國”。既然只是作為家長的個人就能獲得如此好的效果,那么作為一個國家家長的君王又該如何做才好呢?本章先是舉了堯舜、桀紂正反兩個方面對比說明君主表率作用的重要性,強(qiáng)調(diào)君子般的君主應(yīng)當(dāng)是修德以化民的,其次是進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)君王修德的重要性,那就是“君子有諸己而后求諸人,無諸己而后非諸人”。其實在這一部分里,強(qiáng)調(diào)的是在治國與治家中人的重要地位。

本章的部分引用了《詩經(jīng)》里的三個經(jīng)典“宜其家人”、“宜兄宜弟”、“其儀不忒,正是四國”來呼應(yīng)文章開頭部分的孝、悌、慈與事君、事長、事眾結(jié)合的比喻,結(jié)果趨向于完整了。

平天下章

所謂平天下在治其國者,上老老而民興孝,上長長而民興弟,上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩之道也。所惡于上,毋以使下;所惡于下,毋以事上;所惡于前,毋以先后;所惡于后,毋以從前;所惡于右,毋以交于左;所惡于左,毋以交于右。此之謂絜矩之道。

詩》云:“樂只君子,民之父母。”民之所好好之,民之所惡惡之,此之謂民之父母。《詩》云:“節(jié)彼南山,維石巖巖。赫赫師尹,民具爾瞻。”有國者不可以不慎,辟則為天下僇矣!《詩》云:“殷之未喪師,克配上帝。儀監(jiān)于殷,峻命不易。”道得眾則得國,失眾則失國,是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有財,有財此有用。德者,本也;財者,末也。外本內(nèi)末,爭民施奪,是故財聚則民散,財散則民聚。是故言悖而出者,亦悖而入,貨悖而入者,亦悖而出。

康誥》曰:“惟命不于常。”道善則得之,不善則失之矣。《楚書》曰:“楚國無以為寶,惟善以為寶。”舅犯曰:“亡人無以為寶,仁親以為寶。”《秦誓》曰:“若有一個臣,斷斷兮無他技,其心休休焉,其如有容焉。人之有技,若己有之,人之彥圣,其心好之。不啻若自其口出,實能容之,以能保我子孫黎民,尚亦有利哉。人之有技,媢疾以惡之,人之彥圣,而違之俾不通,實不能容。以不能保我子孫黎民,亦曰殆哉!”唯仁人放流之,迸諸四夷,不與同中國。此謂唯仁人為能愛人、能惡人。見賢而不能舉,舉而不能先,命也。見不善而不能退,退而不能遠(yuǎn),過也。好人之所惡,惡人之所好,是謂拂人之性,災(zāi)必逮夫身。

是故君子有大道,必忠信以得之,驕泰以失之。生財有大道,生之者眾,食之者寡,為之者疾,用之者舒,則財恒足矣。仁者以財發(fā)身,不仁者以身發(fā)財。未有上好仁而下不好義者也,未有好義其事不終者也,未有府庫財非其財者也。孟獻(xiàn)子曰:“畜馬乘,不察于雞豚。伐冰之家,不畜牛羊。百乘之家,不畜聚斂之臣。與其有聚斂之臣,寧有盜臣。”此謂國不以利為利,以義為利也。長國家而務(wù)財用者,必自小人矣。彼為善之,小人之使為國家,災(zāi)害并至,雖有善者,亦無如之何矣!此謂國不以利為利,以義為利也。

賞析

本文以與民同好惡,領(lǐng)導(dǎo)者任用賢才,不為財利而失德幾個方面為例,經(jīng)過多方面、多視角的觀察,論述了治國和平天下之間的關(guān)系與道理。

“上老老而民興孝”即以孝為開篇引導(dǎo),“老老,長長,恤孤”這些都是仁孝的表現(xiàn),并指出“君子有絜矩之道”。治國要以仁孝為本,君王要先存仁孝之心,興仁孝于天下,以己之心去度人。這里的君子是指君王,用一個“上”指在上位的人,如果在上位的人能夠孝敬老人,尊重長輩,體恤孤幼,那么百姓自然就會以他為榜樣孝敬自己的父母,愛護(hù)自己的同輩,幫助孤幼的人。那么絜矩之道指的是什么呢?“所惡于上,毋以使下;所惡于下,毋以事上”,如果你厭惡你上級的行為,那么作為別人上級的你就不要以這樣的行為來對待下級;如果你厭惡下級的行為,那么作為別人下級的你就不要以這樣的行為來侍奉上級。總結(jié)出來,君子的絜矩之道就是以己之心度人,以自己真實的想法與行動去對待別人。這種以己心度人的方式是一種美德,真正能將心比心,從自己的經(jīng)歷來設(shè)身處地地為別人著想,從中顯示了一個人寬容、體諒的情懷,己所不欲,勿施于人。

在接下來的敘述中,分別引用了《詩經(jīng)》、《尚書》中的名句來論述治國者應(yīng)有的思想品格和道德素質(zhì),其中包括“樂只君子,民之父母”(《詩經(jīng) 小雅 南山有臺》),指的是從民所欲,體民所念,為民父母;“節(jié)彼南山,維石巖巖。赫赫師尹,民具爾瞻”出自《詩經(jīng) 小雅 節(jié)南山》,是一首周大夫家父諷刺周幽王任用尹氏,而導(dǎo)致聽政不平的詩,用以說明為君者的另一品質(zhì):以公平的心來處事,不能偏私。“德者,本也;財者,末也”,治國要以德為本,以財為末,實行德治,本末倒置,則民心離散,國家不安。“惟命不于常”、“惟善以為寶”分別出自《康誥》和《楚書》,就是為了說明德本、財末,以德治國,以善為寶。

文章剩下的文字理論性較強(qiáng),基本上是論述治國平天下的政治原則與經(jīng)濟(jì)原則。政治原則是“實能容之,以能保我子孫黎民”,見賢而能舉,見不善而能退的以德為政。經(jīng)濟(jì)原則是“仁者以財發(fā)身”的“以財發(fā)家”而又“以仁發(fā)財”的發(fā)展生產(chǎn)概念。

本章通過正反對比,引用經(jīng)典和運用比喻勾勒出一個理想的治國者的形象:以孝為先,以民為本,體察民意,以德為政,以善為寶,寬宏大量,公正無私等。全文雖沒有正面論及當(dāng)時的政治制度、法律運行、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等內(nèi)容,但是,它的成功之處就在于我們可以不用看正面的描寫也能從側(cè)面分析出這些相關(guān)的知識。

……

買的時候還擔(dān)心孩子不喜歡,到手了孩子非常喜歡看

一直想好好學(xué)習(xí)國文,卻沒有時間,也是一個好的借口,現(xiàn)在有孩子了,和孩子一起學(xué)習(xí),也是一種享受。

合適初學(xué)者看,尤其適合高年級學(xué)生和初中生看

合適初學(xué)者看,尤其適合高年級學(xué)生和初中生看

中華文明的結(jié)晶,華夏先哲的智慧,既可修身養(yǎng)性,又可增智廣識,還可立德立志。

四書五經(jīng)是四書和五經(jīng)的合稱,四書指的是《大學(xué)》《中庸》《論語》和《孟子》,而五經(jīng)指的是《詩經(jīng)》《尚書》《禮記》《周易》和《春秋》(《春秋》包括三傳,分別是《春秋左氏傳》《春秋公羊傳》《春秋谷梁傳》)。在之前,還有一本《樂經(jīng)》,合稱“詩、書、禮、樂、易、春秋”,這六本書也被稱作“六經(jīng)”,《樂經(jīng)》后來亡佚了,就只剩下了五經(jīng)。四書五經(jīng)是南宋以后儒學(xué)的基本書目,儒生學(xué)子的必讀之書。在漫長的封建社會里,四書五經(jīng)一直被知識分子視作修身之法則,終生追求不止;被統(tǒng)治者奉為治國之圭臬,從上到下大力推行。在浩如煙海的中國歷史文化古籍中,四書五經(jīng)…

非常好的一本書,適合全家人,當(dāng)當(dāng)?shù)臅恢狈浅:茫档觅徺I,價位合適

搞活動買的,性價比高,很多圖是文物原圖,但有些偏暗,看不清,字比較小,累眼

這本書是幼兒時看的,很不錯的書籍,我覺著大家有時間也可以拜讀一下!

這本書很薄。但是有彩圖很新穎。適合小學(xué)生閱讀。不適合專家或者需要細(xì)心鉆研的讀者。

這本書很薄。但是有彩圖很新穎。適合小學(xué)生閱讀。不適合專家或者需要細(xì)心鉆研的讀者。

不錯,這本書的排版,文字,顏色,配圖都很喜歡的,至于內(nèi)容,有賞析,沒有原文一對一的注釋,作為課外讀物,不會那么刻板枯燥,挺喜歡的

挺好的 通俗易懂不乏味 。之前苦澀的文言文能看進(jìn)去了

彩色印刷,紙質(zhì)很好,幾本書的內(nèi)容合并成一本書,性價比很高!

雖然快遞沒打電話就放到單位警衛(wèi)室還是很驚喜這么快就到貨了。商家用紙箱包裝相當(dāng)不錯

雖然快遞沒打電話就放到單位警衛(wèi)室還是很驚喜這么快就到貨了。商家用紙箱包裝相當(dāng)不錯

非常劃算,里面又是全彩的,買了這一系列的七本書,都非常好,支持雜志之家。即使不讀,光看著就覺得很棒。

內(nèi)容精彩,買了幾本,孩子雖然還沒看完不過很喜歡

內(nèi)容精彩,買了幾本,孩子雖然還沒看完不過很喜歡

這次發(fā)現(xiàn)了尾品會,抱著試試的心里,買了十幾本,沒想到印刷精美,太劃算了,幾塊錢就能買到了

這類書真不用我們來定評論,歷史已評論,印刷很好。

國學(xué)經(jīng)典,必讀,關(guān)鍵是書排版美,色彩鮮艷,還帶有賞析等,讀來不會那么枯燥

國學(xué)經(jīng)典,必讀,關(guān)鍵是書排版美,色彩鮮艷,還帶有賞析等,讀來不會那么枯燥

為了讓兒子多學(xué)點國學(xué)文化買的,整套封面都美

為了讓兒子多學(xué)點國學(xué)文化買的,整套封面都美

送書極快,出乎意料,紙質(zhì)古樸,印刷精美,圖文并茂,對孩子學(xué)習(xí)一定有很大的幫助!

送書極快,出乎意料,紙質(zhì)古樸,印刷精美,圖文并茂,對孩子學(xué)習(xí)一定有很大的幫助!

國學(xué),總是值得推薦的一本書,不錯,值得讓我們細(xì)細(xì)品味。

國學(xué),總是值得推薦的一本書,不錯,讓我們品會經(jīng)典。

一本不太厚的書,可包含了古代先賢孔孟思想,美麗書籍,結(jié)晶國學(xué)!

一本不太厚的書,可包含了古代先賢孔孟思想,美麗書籍,結(jié)晶國學(xué)!

單看厚度就知道不可能包含四書五經(jīng)全部內(nèi)容,只是節(jié)選了一些經(jīng)典文章,適合那些只想簡單涉獵的讀者閱讀。

驚艷!不僅內(nèi)容極好,并且印刷是彩色的,紙質(zhì)厚實,古色古香的插圖每頁都有!還在猶豫的朋友們,趕快拍了吧,不會后悔的!

驚艷!不僅內(nèi)容極好,并且印刷是彩色的,紙質(zhì)厚實,古色古香的插圖每頁都有!還在猶豫的朋友們,趕快拍了吧,不會后悔的!

老說四書五經(jīng),是什么?其實就是9本書回頭慢慢看,補(bǔ)充一下老祖宗的東西

美麗國學(xué)一套搞定了,這么好的國學(xué)書以往都是只有古文版想讀又沒注解,這套精華版真是好棒!內(nèi)容精簡,古文和現(xiàn)代文都有對比閱讀更容易理解,個人覺得這套叢書人手必備。

四書五經(jīng)之精華盡在此書,了解中華歷史,修身之佳品

四書五經(jīng)之精華盡在此書,了解中華歷史,修身之佳品

沒有什么好說的,經(jīng)典的東西永遠(yuǎn)是值得讀的,這本書只是遴選了一些片段,五月斯螽動股,六月莎雞振羽。七月在野,八月在宇。九月在戶,十月蟋蟀入我床下。穹窒熏鼠,塞內(nèi)謹(jǐn)戶,嗟我婦子,曰為改歲,入此室處。我最喜歡這篇《七月》,有點像是林白的《過程》,月份的詩,但是表達(dá)出來的含義卻不盡相同

沒有什么好說的,經(jīng)典的東西永遠(yuǎn)是值得讀的,這本書只是遴選了一些片段,五月斯螽動股,六月莎雞振羽。七月在野,八月在宇。九月在戶,十月蟋蟀入我床下。穹窒熏鼠,塞內(nèi)謹(jǐn)戶,嗟我婦子,曰為改歲,入此室處。我最喜歡這篇《七月》,有點像是林白的《過程》,月份的詩,但是表達(dá)出來的含義卻不盡相同

盡管四書五經(jīng)因時代局限而帶有封建的、迷信的、落后的東西,但是在今天看來,它們依然是中華民族思想文化發(fā)展史上最活躍時期的政治、經(jīng)濟(jì)、歷史、文化等各領(lǐng)域精髓的全面再現(xiàn)。

內(nèi)容很好,很有學(xué)習(xí)的價值,書的紙質(zhì)好,字?jǐn)?shù)也很清晰。

內(nèi)容很好,很有學(xué)習(xí)的價值,書的紙質(zhì)好,字?jǐn)?shù)也很清晰。

本來想給孩子看,但到手一看適合成人。平裝,開本較大,北京聯(lián)合的彩印依然讓人放心,而是用紙還可以,裝幀,字體等都還不錯。適合隨手翻閱,可以對四書五經(jīng)有一個概括的了解。適合興趣讀者。

本來想給孩子看,但到手一看適合成人。平裝,開本較大,北京聯(lián)合的彩印依然讓人放心,而是用紙還可以,裝幀,字體等都還不錯。適合隨手翻閱,可以對四書五經(jīng)有一個概括的了解。適合興趣讀者。

四書五經(jīng)也許在一些人眼里是封建思想的代表作,但是卻是當(dāng)時時代的智慧集大成者。結(jié)合現(xiàn)代人的思維與古人交流,真正理解我國傳統(tǒng)文化,深入探究祖先的智慧,而不一味摒棄、短視她。