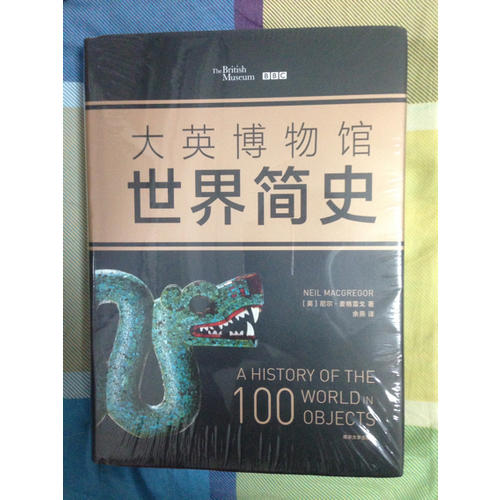

大英博物館世界簡史》內(nèi)容簡介:《大英博物館世界簡史》由大英博物館和英國國家廣播公司(BBC)聯(lián)合打造,由大英博物館館長尼爾 麥格雷戈親自撰寫,一共動員100多名館員、400多名專家,編撰時間長達4年,從大英博物館800萬件館藏中精選了100件代表性物品,展現(xiàn)了人類200萬年文明史。這是一項“全世界只有大英博物館才能辦到的世界史撰寫計劃”,以廣播形式在BBC播出時,創(chuàng)下了1100萬人口同時收聽的紀錄,《紐約時報》盛贊其為“的巨獻”。

同名展覽在國家博物館、上海博物館展出,人均排隊4小時,盛況空前!]

180余幅插圖,全彩印刷,精裝典藏]

大英博物館館長親自撰寫,大英博物館、BBC聯(lián)手打造

歷時4年,動員100多名館員、400余位專家參與,大英博物館800萬件館藏中精選100件,展現(xiàn)200萬年人類史

BBC播出,創(chuàng)下1100萬人口同時收聽的紀錄

位居英國各大暢銷書排行榜前列;美國版上市第1周即進入《紐約時報》非虛構(gòu)類暢銷榜,在榜時間超過4個月

星期天泰晤士報》年度歷史圖書;《每日電訊報》年度好書;獲2011年全英博物館“藝術(shù)基金獎”

入選中國第十屆文津圖書獎少兒類推薦圖書

全世界只有大英博物館才能辦到的世界史撰寫計劃,人類史?上前所未有的巨獻。——《紐約時報》

以的冷靜筆觸穿越各個大陸、各種文化與各個時期,《大英博物館世界簡史》是以收藏全球文物為宗旨的博物館在當今世界上何以仍能保有重要地位的明證,它讓人欲罷不能,充滿了深厚的人文關(guān)懷,文明社會中的每個成員都應該閱讀。———《華爾街日報》

尼爾 麥格雷戈,英國藝術(shù)史學者,2002年至2015年任大英博物館館長。

1946年出生于蘇格蘭格拉斯哥。在牛津大學研修德文與法文,后在法國巴黎高等師范學校攻讀哲學,之后在愛丁堡大學修習法律,1972年取得蘇格蘭律師執(zhí)照。1973年在英國首屈一指的藝術(shù)史學院考陶德藝術(shù)學院研修藝術(shù)史。

1975年至1981年,在英國雷丁大學教授藝術(shù)與建筑史。1981年至1987年,主編英語世界歷史悠久的美術(shù)及裝飾藝術(shù)期刊《柏林頓雜志》。1987年至2002年,主持英國國家美術(shù)館。2010年,獲英國女王頒贈功績勛章。

主要作品有《目睹拯救:藝術(shù)作品中的基督形象》《大師之作的誕生》《英國繪畫》《莎士比亞的動蕩世界》等。

序/不可能完成的任務

導言/來自過去的訊息

及時部分/人之所以為人

第二部分/冰河時代后的食與性

第三部分/最早的城市與國家

第四部分/文學與科學的開端

第五部分/舊世界,新勢力

第六部分/孔夫子時代的世界

第七部分/帝國締造者

第八部分/古代享樂,現(xiàn)代香料

第九部分/信仰的興起

第十部分/絲綢之路及其延伸

第十一部分/宮墻之內(nèi):宮廷的秘密

第十二部分/朝圣者、入侵者和商人

第十三部分/地位的象征

第十四部分/與神相見

第十五部分/現(xiàn)代世界的入口

第十六部分/及時次經(jīng)濟全球化

第十七部分/寬容與褊狹

第十八部分/探索、剝削與啟蒙運動

第十九部分/批量生產(chǎn),大眾宣傳

第二十部分/我們制造的世界

地圖

文物清單

致謝

導

在本書中,我們將穿越時空,去見證過去200萬年中,人類是如何塑造世界,同時又不斷被世界塑造的。本書試圖用一種前所未有的方式——通過解讀文物跨越時空所傳遞的信息——來講述這個世界的歷史。這些信息有關(guān)民族與地區(qū)、環(huán)境與接觸、歷史中的不同時刻以及我們對其做出反思的當下。它們有的確鑿,有的僅出自推測,還有更多有待探尋。與我們可能會見到的其他證據(jù)不同,它們所表現(xiàn)的是整個社會群體及其復雜的演變過程,而非一些獨立事件,它們所講述的是制造它們的時代的故事,也是它們經(jīng)歷重塑與遷徙的時代的故事;有時,它們還能獲得超越制造者原本意圖的含義。人類制造的這些物品,縝密地構(gòu)成了歷史的原材料,在成百上千年的歷程中,它們的經(jīng)歷還常常很有趣,而這些正是《大英博物館世界簡史》想要呈現(xiàn)給讀者的。本書囊括了各種類型的物品,它們都曾被精心設(shè)計完成,有的得到無數(shù)贊譽,被小心珍藏,也有的在損壞后便遭丟棄。從煮物罐到黃金帆船,從石器時代的工具到信用卡,一切都來自大英博物館的收藏。

這些文物所展現(xiàn)的歷史也許并不為大眾所熟知。本書很少涉及眾所周知的事件、戰(zhàn)役或日期,如羅馬帝國的建立、蒙古軍隊摧毀巴格達、歐洲文藝復興、拿破侖戰(zhàn)爭、美軍轟炸廣島,等等。這些歷史上的標志性事件并非本書的重點,但它們會通過一件件的物品被表現(xiàn)或反映出來。例如,1939年的政治事件決定了人們對薩頓胡遺址的發(fā)掘與解讀(第47節(jié))。羅塞塔石碑(以及其他一些物品)是英國與拿破侖治下的法國進行艱苦斗爭的記錄(第33節(jié))。美國獨立戰(zhàn)爭在書中通過一張美洲土著所繪制的鹿皮地圖這一獨特視角展開(第88節(jié))。整體來說,我選擇的這些文物往往講述了多個故事,而非單一事件。

必不可少的詩意]

若想要敘述整個世界的歷史,不偏不倚地講述整個人類的故事,便不能僅僅依靠文字。因為世界上只有部分地區(qū)擁有文字,大多數(shù)地區(qū)在歷史上的大部分時期都沒有發(fā)展出文字。書寫是人類在發(fā)展后期才達到的成就,直至近代,即使一些文化程度較高的社會,在記錄自己的憂慮與渴望時,使用的載體依然不僅有文字,也包括物品。

一部理想的歷史應該把文字和物品結(jié)合起來,本書中的某些章節(jié)做到了這一點,但在很多情況下這是無法完成的。zui能清楚地表現(xiàn)文字歷史與非文字歷史不對稱的例子也許是庫克船長的探險隊與澳大利亞土著在植物學灣的及時次相遇(第89節(jié))。在英國方面,我們對這一特殊的日子有科學記載及船長日志為證,而在澳大利亞方面,他們僅有一面木制盾牌,那是一名男性在初次遭遇槍彈時倉皇丟下的。如果我們想要重構(gòu)那24小時的真實情境,就需要像對待那些文字記錄一樣,深入而嚴謹?shù)貙@面盾牌進行研究和解讀。

除了雙向誤解之外,還有由勝利帶來的有意或無意的扭曲。歷史通常是由勝利者書寫的,尤其在只有勝利者知道如何書寫的時候。至于失敗者,那些被征服或毀滅的社會,通常只能通過物品來講述事件。加勒比海的泰諾人、澳大利亞土著、非洲的貝寧人和印加人,這些出現(xiàn)在本書中的民族如今能夠空前有力地通過他們制造的物品來講述昔日輝煌:一部用物品講述的歷史使他們重新發(fā)出了自己的聲音。當我們研究有文字的社會與無文字的社會之間的接觸時,所有的一手材料在某種程度上都是不公正的:它們只記錄了對話中的一方。想了解另一方,需要參考的則不僅是文字,也應包括物品。

這些全部知易行難。通過文獻解讀歷史是人們熟知的程式,數(shù)百年來已發(fā)展出一系列幫助我們闡釋的重要手段。我們已經(jīng)學會該如何判斷文字材料的坦白、失真與詭計。而對于物品來說,當然也有考古學、科學和人類學的專業(yè)知識結(jié)構(gòu)來幫助我們提出關(guān)鍵性的問題。但我們還必須加上一定程度的想象,才能構(gòu)建出這些物品的前世今生。我們需要借助盡可能豐富和詩意的想象,才能真正理解它們所傳達的深刻內(nèi)涵。

這是我們了解許多文化的途徑。例如對如今僅存活在考古記錄中的秘魯莫切文化,武士形狀的莫切陶俑(第48節(jié))是為數(shù)不多的切入點之一,它能幫助我們了解這一民族的生活方式,以及他們對自身和世界的看法。這是一個復雜而又充滿不確定因素的過程,這些歷經(jīng)層層文化轉(zhuǎn)譯的物品需要再次被嚴格審視,重新想象。例如,西班牙人征服了阿茲特克人,這就為我們了解阿茲特克人如何征服瓦斯特克人增加了難度:由于這些歷史巨變,如今,瓦斯特克人的聲音是通過西班牙記錄中阿茲特克人對他們的描述而留存下來的,想要恢復它們,必須移除雙重影響。到底瓦斯特克人自己曾有過怎樣的思想?他們沒有留下任何文字記錄,但其物質(zhì)文化卻通過1.5米高的石制女神像(第69節(jié))被留存下來。人們一開始認為,它和阿茲特克人的母親神特拉佐爾特奧特爾地位相當,之后又將其與圣母馬利亞建立了聯(lián)系。這些雕像便是瓦斯特克人宗教思想的zui原始記錄。雖然目前還無法確知其含義,但其神圣的存在為我們看待阿茲特克人和西班牙人的二手記錄提供了新的視角,也提出了更尖銳的問題。但zui終,我們還得依靠自己的直覺來揭開其中人與神的對話之謎。

這些充滿想象力的解讀和欣賞是“通過文物看歷史”的關(guān)鍵,也是大英博物館的創(chuàng)立者們所熟悉的方式,在他們眼中,對過往文化的重建是理解人類共性的基石。啟蒙時代的收藏家與學者們在完成這一任務的過程中,既仰賴對史實的科學排序,也發(fā)揮了詩意地進行重建的罕見能力。而與此同時,在地球的另一端,也有人在做同樣的工作。中國的乾隆皇帝是與英王喬治三世幾乎同時期的統(tǒng)治者,他在18世紀中期同樣致力于網(wǎng)羅收藏、分類整理、探索歷史、編撰詞典與百科全書,并記錄自己的發(fā)現(xiàn),從表面上看,他無異于一位18世紀的英國貴族學者。他的藏品中有一枚被稱作“璧”的玉環(huán)(第90節(jié)),非常類似發(fā)現(xiàn)于公元前1500年左右的中國商朝殉葬品中的玉璧。它們的用途至今仍無人知曉,但可確定的是,它們是貴族用品,做工精美。乾隆帝十分欣賞玉璧獨特的美感,進而開始揣測它曾經(jīng)的用途。他所采取的方式既表現(xiàn)出研究式的嚴謹,又充滿想象力:他知道它年代久遠,于是對比了一切他所知的類似物品,但仍陷入了迷茫。因此,他依照自己一貫的作風,作詩來紀念為研究此物做出的努力,并做出了或許會讓現(xiàn)代人十分震驚的舉動:將詩文刻在了詩中所贊美的文物上。在詩中他得出結(jié)論,這塊美麗的玉璧是個碗托,因此又為它配了一個碗。

盡管乾隆帝對玉璧用途的推測是錯誤的,但我承認,我很欣賞他所采取的方法。通過物品思考歷史或去了解一個遙遠的世界,是一種詩意的重構(gòu)過程。我們承認自己所確知的事物有限,因此必須找到一種全新的認知方式:既然,這些物品的制作者從根本上說都是和我們一樣的人類,那么,我們理應能夠解密他們制造這些物品的用意及用途。有時,這甚至是了解世界的zui佳方式,不只針對過去,也包括現(xiàn)在。我們是否真能了解他人?也許可以,但一定要借助詩意的想象,再結(jié)合嚴謹獲取和歸納的知識。

乾隆帝并非這部歷史中的詩人。雪萊為拉美西斯二世雕像所作的詩《奧茲曼迪亞斯》并不能告訴我們這座雕像在古埃及時期的制作方法,卻展示了19世紀早期人們對帝國無常命運的思考。薩頓胡的船葬(第47節(jié))也涉及了兩位詩人,《貝奧武甫》中的故事在歷史現(xiàn)實中得以呈現(xiàn),而謝默斯 希尼對其武士頭盔的評論也為這身著名的盎格魯-撒克遜盔甲增添了更為迫切的話題性。用物品來講述歷史,不能缺少詩人。

物品的幸存]

在充足的想象力的幫助下,通過物品講述的歷史比僅靠文字還原的歷史更為公正。它能讓不同的人群發(fā)出自己的聲音,尤其是那些遠古的先祖。實際上,人類的歷史早期——占整個人類史的95%以上——只能通過石頭來講述,因為除了人和動物的殘骸之外,石制物品是能幸存下來的東西。

然而,通過物品講述的歷史本身無法做到平衡,因為它全然依靠偶然間留存至今的物品。這對那些主要用有機物來制作物品、當?shù)貧夂蛴謽O易導致有機物腐爛的文化來說尤為艱難:大多數(shù)熱帶地區(qū)能保存下來的遠古物品少之又少。一般來說,我們現(xiàn)存zui早的有機物制品都是由早期的歐洲探險家收集的。本書中便有兩件物品是庫克船長在探險中得來的,包括之前提過的澳大利亞樹皮盾牌(第89節(jié)),以及夏威夷羽毛頭盔(第87節(jié)),二者均得自歐洲社會與這些社會的初次接觸。當然,夏威夷和澳大利亞東南部在那之前很久便產(chǎn)生了復雜社會,創(chuàng)造出了精美的藝術(shù)品。但那些用木頭、植物或羽毛制成的早期物品無一幸存,因此很難去講述這些文明早期的故事。一個罕見的例外是來自帕拉卡斯的木乃伊身上超過2500年歷史的紡織品碎片(第24節(jié)),它倚仗秘魯沙漠獨有的干燥環(huán)境得以保存至今。

但是,并非只有完整保留下來的物品才會傳達出大量信息。1948年,一位警覺的海灘尋寶人在坦桑尼亞基爾瓦的一處峭壁下發(fā)現(xiàn)了許多陶器小碎片(第60節(jié)),它們是名副其實的垃圾:只是一些沒有任何用途、被人丟棄的陶器碎片。但將這些碎片收攏之后,他發(fā)現(xiàn)其中包含著非洲東部1000年前的歷史。研究這些碎片的種類,甚至能拼湊出整個印度洋的歷史,因為在仔細審視下便會發(fā)現(xiàn),它們來自多個不同地區(qū)。青瓷及青花瓷很明顯是中國曾大量生產(chǎn)并出口的瓷器的碎片。還有一些飾有伊斯蘭圖案,來自波斯灣。另一些則是東非本地的陶器。

我們認為,這些瓷器曾被同一群人使用,在幾乎同一時期被打碎后扔進了同一個垃圾堆,它們昭示了歐洲人長期不了解的一個事實:在公元1000年至公元1500年間,非洲東部海岸與整個印度洋地區(qū)都有往來。在中國、印度尼西亞、印度、波斯灣和東非之間存在著規(guī)律性的貿(mào)易往來,稀有物品與商品傳播甚廣。而這一切的實現(xiàn)都有賴于印度洋上的季風。和大西洋上暴虐的狂風不同,這里的風十分溫和,每年各吹6個月的東南風和西北風使得船員能夠進行遠距離航行,并zui終得返家園。基爾瓦的碎片表明,印度洋毋寧說是一個巨大的湖泊,通過它進行的文化交流已逾千年,商人們不僅帶來了貨物,也傳播了新的觀念,印度洋沿岸各個社群之間的關(guān)系十分緊密,一如地中海沿岸。這部物品的歷史澄清了一個事實,即,對地中海——“大地中央的海洋”——一詞的理解是錯誤的。它并非位于地球中心,而僅僅是眾多海洋文化中的一個。我們現(xiàn)在當然不能給它另起一個名字,但也許應該如此。

物品的傳記]

這本書更貼切的名字也許是“通過經(jīng)歷了不同世界的物品來講述歷史”,因為這些物品的一大特點便是,自面世以來,它們就不斷地變化或被改變,zui終承載了制作之初無法想象的意義。

在我們選擇的物品中,有數(shù)量驚人的一部分都攜有后期事件留下的印記。有時是在漫長的時光中遭受的破壞,如瓦斯特克女神破損的頭飾,也可能是不小心的挖掘和強制移動帶來的損傷,但更常見的是后期有意識的干預,或是為了改變它的含義,或是為了表現(xiàn)新主人的自豪與愉快。這樣的物品不僅記錄了制造它的那個世界,也記錄了之后改變它的那些世界。譬如日本陶罐(第10節(jié)),它表現(xiàn)了日本早期在陶藝上取得的成就,也表明燉煮已有數(shù)千年的歷史,而它內(nèi)壁的鍍金則反映出后期美學主義的日本已經(jīng)認識到本國獨特的文化傳統(tǒng),重溫并贊頌著自己悠久的歷史:物品本身成為對自己的注解。此外,非洲豁鼓(第94節(jié))尤其能表現(xiàn)物品所經(jīng)歷的命運波折。它zui初為小牛造型,很可能是為一個居住在剛果北部的統(tǒng)治者而造。隨后,它在喀土穆被改造成一件伊斯蘭物品。之后又成了基欽納伯爵的戰(zhàn)利品,被刻上維多利亞女王皇冠的圖案送至溫莎——這是對帝國征服故事的一件木制記錄。我不認為有任何文字能將這一段段非洲及歐洲的歷史融合起來,或是表現(xiàn)得如此直接有力。這是只有物品才能講述的歷史。

本書中還有兩件物品以令人不安的方式展示了兩個截然不同的世界在面對社會崩潰、組織坍塌時的不同面貌。從正面看,復活節(jié)島的巨石像何瓦 何卡納奈阿(第70節(jié))以堅定的自信呈現(xiàn)了祖先的威力:只要后人善加供奉,他們便能保佑復活節(jié)島的平安。但在他背后卻雕刻著這一信仰的失敗:隨著復活節(jié)島的生態(tài)系統(tǒng)被破壞,對島民生活至關(guān)重要的鳥類進行了遷徙,焦急的人們用新的信仰代替了祖先崇拜。該社群綿延數(shù)世紀的宗教史在這尊巨石像上得到了清晰體現(xiàn)。俄國革命瓷盤(第96節(jié))則與之相反,它更多地表現(xiàn)了人類選擇和政治博弈的結(jié)果。用帝國時期的瓷盤來承載布爾什維克的圖畫本身帶有一種欺騙性的諷刺意味,但很快,冷靜的商業(yè)智慧便戰(zhàn)勝了它。制作者地揣測到西方資本主義的收藏家愿意花大價錢收藏一個同時帶有革命者的鐮刀斧頭和沙皇時期帝國徽章的瓷盤。瓷盤表現(xiàn)了蘇聯(lián)與自由民主國家之間綿延70年的復雜的歷史妥協(xié)的及時步。

對這兩件物品的改造令人著迷,同時又富有啟發(fā)性,但zui讓我感到愉悅的改造莫過于《女史箴圖》(第39節(jié))。千百年間,隨著卷軸的緩緩展開,歷代收藏者和鑒賞家都曾愉快地欣賞這幅中國繪畫杰作并蓋上自己的印章。從西方人的角度來看,這種做法未免太過驚人,因為西方人往往將藝術(shù)品視為神圣不可侵犯的。但在我看來,這樣的舉動十分動人,它創(chuàng)造出了跨越幾個世紀共同分享喜悅的群體,并讓我們也能參與其間——盡管我們并不會蓋上自己的印章。這件美麗的物品在漫長的時光中曾以不同形式帶給人們歡樂,直至今日仍能打動觀賞者,給現(xiàn)代人帶來愉悅。關(guān)于這一點,還能有比這些印章更清晰的例證嗎?

物品在時光中經(jīng)歷的改變還有另一種方式。博物館研究的關(guān)鍵任務以及博物館保存學的首要任務之一,便是不斷重新檢視這些物品,用新的技術(shù)手段來尋找新的發(fā)現(xiàn)。而其結(jié)果——尤其是zui近,常有一些驚人發(fā)現(xiàn)——或為研究找出新的方向,或為我們早已熟悉的物品發(fā)掘出意料之外的內(nèi)涵。眼下,物品正在發(fā)生迅速改變。本書中zui驚人的例子當數(shù)來自坎特伯雷的玉斧(第14節(jié)),我們?nèi)缃褚涯茏匪莸剿鼁ui初的開采地——意大利北部的高山之巔——從而對歐洲早期的貿(mào)易路線有了全新認知,同時對玉斧本身的意義也萌生了一系列新的猜想。它的價值有很大一部分就在于它來自遙遠的白云之上的山巔。新的醫(yī)學檢查方式也使我們了解到古埃及人(第1節(jié))曾患過什么疾病,又為來世攜帶了哪些避邪物。中世紀的海德薇玻璃杯(第57節(jié)),一直以能變清水為美酒而聞名,近來也有了更明確的身世。仰仗zui新的玻璃分析技術(shù),我們幾乎可以確定它來自地中海東岸,甚至可以進一步推測(證據(jù)不足,但這充滿樂趣),它與中世紀的某一特定時期、與十字軍歷史中的某位風云人物相關(guān)。科學正用人們意想不到的方式改寫著歷史。

對斯隆爵士于1730年在弗吉尼亞獲得的阿坎鼓(第86節(jié))的研究,是的材料科學與詩意想象的結(jié)合。植物與木材專家zui近認定,這只鼓的原材料來自西非,它無疑曾乘坐運奴船穿越大西洋。如今,我們既已知曉它的原產(chǎn)地,便很難不去猜測它曾見證過的歷史事件,并在想象中陪伴它一起從西非的宮廷穿越兇險的大西洋來到北美的種植園。我們知道,這些鼓曾用于在船上“讓奴隸們起舞”以克服抑郁癥,而在種植園,它們有時會起到召集奴隸暴動的作用。如果以物品講述歷史的目的之一便是讓聲音被淹沒的人們發(fā)出自己的聲音,那么,這只奴隸的鼓還扮演了一個特殊的角色:它替數(shù)以百萬計被奴役、被驅(qū)逐、離家時兩手空空、無法書寫自己歷史的人們發(fā)出了聲音。

穿越時空的物品]

我曾在序言中提及,縱觀一定歷史時期之內(nèi)的整個地球,并非人們通常講述或教授歷史的方式。我猜很少有人在上學期間會被問到1066年日本或東非發(fā)生了什么歷史事件。但如果我們選取某一特定的時間點來觀察整個世界,結(jié)果通常出人意表并發(fā)人深省。比如在公元300年前后(第41至45節(jié)),佛教、印度教和基督教以一種令人疑惑的同步性,共同采用了至今仍在廣泛使用的具象手法,開始以人類的形象來表現(xiàn)神祇。這是一種驚人的巧合。為什么?難道它們?nèi)叨际艿搅讼ED雕刻悠久傳統(tǒng)的影響?還是因為它們都源自富庶并正在擴張的帝國,因此有大量財力可被投入這種新的圖像語言?是否產(chǎn)生了一種地區(qū)間共享的新觀念,認為人類與神密不可分?我們無法得出定論,但只有這樣觀察整個世界,才能如此尖銳地提出應被置于討論核心的歷史問題。

在一些例子中,我們的歷史在時隔千年后或多或少地回到了原點,重復了同樣的現(xiàn)象。但這其中的相似性與巧合較容易解釋。塔哈爾卡法老的獅身人面像(第22節(jié))、來自麥羅埃的奧古斯都頭像(第35節(jié))和來自喀土穆的豁鼓(第94節(jié))都表現(xiàn)了埃及與如今的蘇丹地區(qū)暴力沖突的歷史。每一次,來自南邊的蘇丹都獲得了短暫(或持續(xù)百年)的勝利;每一次,埃及的統(tǒng)治者也都重振威名,重新劃分了兩國邊界。法老統(tǒng)治的埃及、奧古斯都的羅馬以及維多利亞女王治下的英國zui后都不得不承認,在尼羅河水泛濫之處、地中海世界首次與非洲相遇的地方,存在著一條地緣政治的斷層線。無論掌權(quán)者為誰,地殼板塊總是在這里相撞,導致地區(qū)間沖突不斷。這一歷史也在很大程度上解釋了該地區(qū)的政治現(xiàn)狀。

放眼全球還能讓你看到,對歷史的不同書寫取決于你的身份和立足點。因此,雖然本書中的所有物品如今都保存在同一處,但它特意將多種不同的聲音和觀點納入視野。我們收集了由大英博物館各位館長、管理員及專家組成的團隊的看法,也呈現(xiàn)了來自世界各地的頂尖學者的分析與研究,并收錄了研究類似物品的專業(yè)人士的評價:我們請英國文職機構(gòu)的領(lǐng)導人評價現(xiàn)存zui古老的美索不達米亞行政記錄(第15節(jié)),請現(xiàn)代諷刺作家討論宗教改革宣傳畫(第85節(jié)),請印度尼西亞皮影大師講述如今皮影表演的內(nèi)容(第83節(jié))。這些法官與藝術(shù)家,諾貝爾獎得主與宗教領(lǐng)袖,陶瓷工匠、雕塑家與音樂家都極為慷慨,用他們的專業(yè)知識為我們奉獻了關(guān)于這些物品的深刻洞見。

令人高興的是,書中也包含了作為這些物品原產(chǎn)地的社群或國家的聲音。我認為這是不可替代的。只有他們能夠解釋這些物品在當下的含義:只有夏威夷人能夠清楚闡釋,在被歐洲與美國侵擾250余年之后,曾被送給庫克船長及其隨員的羽毛頭盔(第87節(jié))對如今的夏威夷島民有怎樣的意義。沒有人比沃爾 索因卡更清楚,在大英博物館看到貝寧青銅器(第77節(jié))對一個非洲黑人意味著什么。這些都是思考物品中的歷史的關(guān)鍵問題。世界各地的族群越來越多地通過重新解讀歷史來定義自己的身份,而歷史往往依托于物品。大英博物館不僅僅是文物的收藏地,也是在全球范圍內(nèi)對文物的含義與認知展開辯論的場所。這些時而會劍拔弩張的辯論,與文物應在何地被收藏或展示的爭論一起,構(gòu)成了探討文物當今含義的關(guān)鍵。而這些觀點都應由那些與文物關(guān)系zui緊密的人來說明。

物品的局限]

所有的博物館都希望——或相信——對文物的研究可以讓我們對世界有更加真實的了解。這也正是大英博物館的建館宗旨。萊佛士爵士曾大力宣揚這個觀點,他把藏品送進大英博物館,部分目的即在于說服歐洲人,爪哇擁有可與地中海燦爛文明相媲美的文化。來自婆羅浮屠的佛頭(第59節(jié))和皮影比瑪(第83節(jié))在這方面便具有說服力。我肯定不是一個在凝視它們時對萊佛士的觀點感到全心贊同的人。這兩件物品將我們帶回爪哇歷史的不同時期,表現(xiàn)出文化的持久性與活力,并展現(xiàn)了人類活動的兩大不同領(lǐng)域——對啟蒙的孤獨追求以及大眾娛樂的狂歡。通過它們,我們得以窺探、欣賞并贊美這一偉大文明。

也許,zui能表現(xiàn)本書乃至大英博物館本身抱負的物品,想象并理解我們無法親身體驗、只能通過他人的描述和經(jīng)歷來了解的世界的絕佳范例,便是丟勒的《犀牛》畫像(第75節(jié)),他所描繪的是自己從未見過的野獸。1515年,他聽說一頭從印度古吉拉特邦而來的犀牛被送給了葡萄牙國王,便從當時傳遍歐洲的關(guān)于犀牛的文字描述中嘗試勾勒這頭驚人巨獸的模樣。這與我們審視自己所收集的材料、構(gòu)建起關(guān)于遠古世界的想象的過程是一樣的。

丟勒所描繪的犀牛,有著令人難忘的龐大體量與布滿鱗片的褶皺皮膚。這是偉大藝術(shù)家的杰作,看上去如此真實而具有沖擊力,不禁讓人擔心它會從畫里逃脫。當然,它對犀牛的表現(xiàn)有誤。這是一種令人愉悅、痛苦還是寬慰的錯誤呢?我不知道哪個詞更。但到zui后,這一點已經(jīng)不重要了。丟勒的《犀牛》見證了我們對尚未了解的世界無止境的好奇心,也體現(xiàn)了人類探索與了解未知世界的渴求。

全世界只有大英博物館才能辦到的世界史撰寫計劃,人類史 上前 所未有的巨獻。——《紐約時報》

以的冷靜筆觸穿越各個大陸、各種文化與各個時期,本書是以收藏全 球文物為宗旨的博物館在當今世界上何以仍能保有重要地位的明證。本書讓人欲罷不能,充滿了深厚的人文關(guān)懷,文明社會中的每個成員都應該閱讀。——《華爾街日報》

比起學術(shù)專著,麥格雷戈通過更為多彩的途徑抓住了歷史的魔力與重要性所在。——《星期日泰晤士報》

無所不包又妙趣橫生,具有紀念意義而又活潑易讀。——《每日電訊報》

文筆優(yōu)美、引人入勝的圖書,以視覺呈現(xiàn)的一段人類歷史。——《紐約時報》

近期令人受益無窮的好書。——《獨立報》

經(jīng)過深入研究的非凡的智慧之作。——《衛(wèi)報》

作者呈現(xiàn)了文物從歷史中再現(xiàn)并復原失落文明的力量。——《金融時報》

本書引發(fā)的舉國關(guān)注達到了難以想象的程度。第 一期節(jié)目就吸引了超過1200萬聽眾,英國境內(nèi)超過550家博物館隨即針對各自地方歷史開展了類似的活動。——《經(jīng)濟學家》

全世界只有大英博物館才能辦到的世界史撰寫計劃,人類史 上前 所未有的巨獻。——《紐約時報》

以的冷靜筆觸穿越各個大陸、各種文化與各個時期,本書是以收藏全 球文物為宗旨的博物館在當今世界上何以仍能保有重要地位的明證。本書讓人欲罷不能,充滿了深厚的人文關(guān)懷,文明社會中的每個成員都應該閱讀。——《華爾街日報》

比起學術(shù)專著,麥格雷戈通過更為多彩的途徑抓住了歷史的魔力與重要性所在。——《星期日泰晤士報》

無所不包又妙趣橫生,具有紀念意義而又活潑易讀。——《每日電訊報》

文筆優(yōu)美、引人入勝的圖書,以視覺呈現(xiàn)的一段人類歷史。——《紐約時報》

近期令人受益無窮的好書。——《獨立報》

經(jīng)過深入研究的非凡的智慧之作。——《衛(wèi)報》

作者呈現(xiàn)了文物從歷史中再現(xiàn)并復原失落文明的力量。——《金融時報》

本書引發(fā)的舉國關(guān)注達到了難以想象的程度。第 一期節(jié)目就吸引了超過1200萬聽眾,英國境內(nèi)超過550家博物館隨即針對各自地方歷史開展了類似的活動。——《經(jīng)濟學家》

買了精裝版送人,沒想到送來的都是壓痕和勒痕。申請售后換書,贊一下反應很快,但是更換的新書還是一樣的問題,換了兩本還是一樣的壓痕和勒痕......算了,沒空再換了,也不好意思這么熱的天叫小哥再頂著烈日送貨了。這不是快遞的問題,倉庫發(fā)貨時應該看一下吧!我找不到對倉庫 評價,就對包裝打個1星吧

買了精裝版送人,沒想到送來的都是壓痕和勒痕。申請售后換書,贊一下反應很快,但是更換的新書還是一樣的問題,換了兩本還是一樣的壓痕和勒痕......算了,沒空再換了,也不好意思這么熱的天叫小哥再頂著烈日送貨了。這不是快遞的問題,倉庫發(fā)貨時應該看一下吧!我找不到對倉庫 評價,就對包裝打個1星吧

精裝版,2017年三月重印的,南京大學出版社。原價128元,活動69.04元購入。紙質(zhì)好。圖片不是那種銅版紙,但印刷同樣精美!參觀了國博的大英100件文物展,買的此書。絕對值的買值得讀的一本書。極力推薦!

精裝版,2017年三月重印的,南京大學出版社。原價128元,活動69.04元購入。紙質(zhì)好。圖片不是那種銅版紙,但印刷同樣精美!參觀了國博的大英100件文物展,買的此書。絕對值的買值得讀的一本書。極力推薦!

用文物講述歷史挺好的,不過100件文物少了點。

好好好好好好好

這本書很早之前就聽別人安利了,前段時間國博還舉辦了百件文物展覽,去看了,好震撼,當時要是有這本書就好了,可以配合著書看展覽,內(nèi)容深入淺出,太值得一讀了!

贈送的日記本也太美了吧。夏天的時候在國博排隊看過展,后來是被工作人員生生趕出來的,大半天時間根本不夠看。時機湊巧剛好買到了新版,大合我意。文字生動,一點也不學院派,反而像是跟著一件件寶貴的文物聽著故事回到過去,歷史的大脈搏震撼人心。