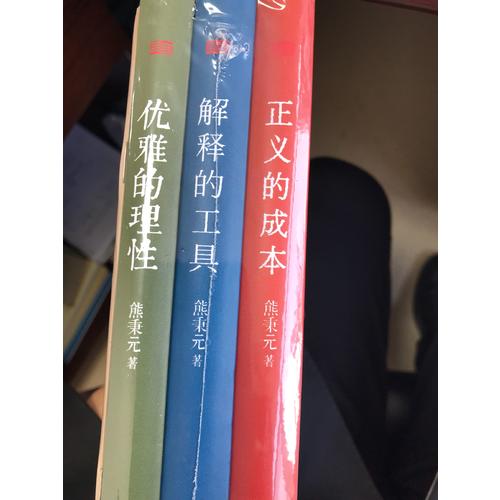

正義的成本:當法律遇上經濟學》

解釋的工具:生活中的經濟學原理》

優(yōu)雅的理性:用經濟學眼光看世界》

相關推薦閱讀: 《優(yōu)雅的理性:用經濟學眼光看世界》 《解釋的工具:生活中的經濟學原理》

正義的成本:當法律遇上經濟學》

熊秉元教授是臺灣地區(qū)家喻戶曉的經濟學家,早年因在國際學術期刊發(fā)表文章推翻著名的科斯定理而名揚經濟學界,與張五常、黃有光、林行止并成為華人經濟學界“四俠”。

如果正義已成為不容挑戰(zhàn)的理念,那么,在追求正義的過程中不能無視成本,則應成為常識。如何通過成本分析,以小的成本追求限度的正義,這正是法律經濟學想要解決的問題。熊秉元教授在本書中大膽的跨界,將經濟學的分析方法帶進法律學,闡釋如何在實現(xiàn)正義的過程中,實現(xiàn)成本的小化。

熊秉元,臺灣地區(qū)家喻戶曉的經濟學家,曾在國際知名學術期刊推翻著名的“科斯定理”。在華人經濟學界,與張五常、黃有光、林行止并稱為“四俠”,現(xiàn)為浙江大學教授,并擔任多所國內外高校兼職教授。熊秉元近年來致力于推廣“法律經濟學”,在兩岸三地主要大學的法學院里,擔任講座教授的經濟學者,他是及時位,也是目前的一位。

熊秉元還是一位頗具影響力的散文家。1993年,推出及時本經濟學散文集《尋找心中那把尺》,即獲選為“金鼎獎”推薦著作。目前,熊秉元已有兩篇文章被選為臺灣高職國文課文,是華人經濟學家中獲此殊榮的人。著作《正義的成本:當法律遇上經濟學》《優(yōu)雅的理性:用經濟學眼光看世界》《解釋的工具:生活中的經濟學原理》備受好評。

優(yōu)雅的理性:用經濟學眼光看世界》

推薦序 感受經濟學的理性之美

及時部 經濟學家的人生哲思:

何不瀟灑一些

為人生目標做經濟分析

生命的比擬

不同階段,不同角色

喜怒哀樂的經濟邏輯

道德情操小論

人比人氣死人,是比錯了方向!

選擇記憶

犧牲誰比較好?

認識世界的過程,形似指鹿為馬

海綿、刺猬和傻瓜《優(yōu)雅的理性:用經濟學眼光看世界》

推薦序 感受經濟學的理性之美

及時部 經濟學家的人生哲思:

何不瀟灑一些

為人生目標做經濟分析

生命的比擬

不同階段,不同角色

喜怒哀樂的經濟邏輯

道德情操小論

人比人氣死人,是比錯了方向!

選擇記憶

犧牲誰比較好?

認識世界的過程,形似指鹿為馬

海綿、刺猬和傻瓜

人生里的兩支魚竿

倫常關系其實是種工具

為何父不父、子不子?

大頭大頭、下雨不愁

面對死亡,何不瀟灑一些

艱澀道理淺中求

……

解釋的工具:生活中的經濟學原理》

推薦序 茅于軾

自序 何處是起點?

及時篇 生活中的經濟學概念

及時章 經濟學的基石

第二章 稻草人的由來

第三章 那一只看不見的手

第四章 對銅臭味的追求

第五章 誰懂誰的心?

第二篇 社會關系有“價簽”

第六章 這種孩子,不養(yǎng)也罷

第七章 大道之行也

第八章 流逝的景觀

第三篇 經濟學與政治學的對話

第九章 政治過程的基本元素

第十章 真理和圣人

……

正義的成本:當法律遇上經濟學》

“熊”出書,“鶴”作序 慧見法律經濟學 賀衛(wèi)方

及時章 法學干卿底事?

當法律和一般民眾的實際行為有落差時,壓抑已久的積怨,就會像山洪般地宣泄而出。如克林頓緋聞案。

第二章 你的房屋,我的房屋

追求公平正義時,不能只注意結果,而必須考慮所付出的資源。也就是說“對公平正義的追求,不能無視代價”。

第三章 刻畫經濟人

面對人千奇百怪的行為,經濟學家希望能找出源頭,建立一個在相當程度上能放諸四海而皆準的分析架構。

第四章 人生而自由平等?!

如果人類直接邁入科技社會,女性的表現(xiàn)可能會優(yōu)于男性;各行各業(yè)的領導者可能都是女性。

第五章 個體行為和總體現(xiàn)象

法律愈嚴,犯錯的價格愈高;反之,亦然。因此,在設想法律時,就可以參考經濟學中的需求法則所透漏出的信息。

第六章 故事書里的故事

雖然平等和效率、政治和經濟,都是天壤般的差別。但這種看似矛盾的組合,或許是巧妙無比的天作之合。

第七章 經濟分析的深層意義

經濟學者所一直努力嘗試的,是由不同的角度,把經濟分析所隱含的平實簡單的智慧結晶帶給一般社會大眾!

茅于軾:經濟學的用場

熊秉元教授是臺灣地區(qū)家喻戶曉的經濟學家。他的《解釋的工具:生活中的經濟學原理》的書名,和我過去寫的《生活中的經濟學》有點相似。但認真閱讀后就會發(fā)現(xiàn),兩者內容絕然不同。我的那本書是經濟學的入門書,而熊教授的這本書主要是用經濟學原理作進一步思考用的,是寫給一般讀者,也就是像我這樣的人看的。從頭到尾看完這本書,我的收獲極大。

經濟學的直接用場,是討論一個社會如何有效地創(chuàng)造財富。這里涉及到人和人的關系。人和人的關系可是一門大學問。它涉及政治、社會、心理、道德等幾乎一切社會科學領域。所以有人把經濟學的向外擴張稱為經濟學帝國主義。熊教授的這本書可說是一個很好的例子。書中討論了家庭、宗教、政治、人生、謀略、道德等看似和財富生產無關的話題,而且討論是通過一個個小故事展開的,所以副書名叫“生活中的經濟學原理”。 但從書中我們卻可以看到,如何認識和分析我們司空見慣的事物,特別是如何用科學的邏輯思維來認識世界。這一點正是我們東方人相對于西方人而言,最缺乏、最需要補充的東西。

中國人早在時就提出了“民主”和“科學”兩個口號,可是后來近一百年的歷史,我們卻片面追求民主,把科學給忘了,搞出了一個不科學的“大民主”,差點把中華民族拖進了絕境。熊教授的這本書不但講經濟學,而且特別講了思維的邏輯化。在我看來,這是我們今天最需要的東西了。

讀到一章,你會感嘆:作者真是一位運用邏輯和獨立思考的大師,這對當前大陸的知識分子實在是太重要了。我問過不少人,你在初中學幾何學對你有什么幫助?大部分人都回答說一點用處都沒有。其實,幾何學也許真的沒有用,也許用了而不自覺。學它的目的并不是培養(yǎng)一個測量師,而是懂得如何用邏輯方法去思考問題,避免上當受騙。古今中外,有多少騙術大師,利用人們缺乏邏輯思維能力的弱點,制造了一場又一場的災難。

本書在一開始就討論“經濟人”的假定。最近這些年,這方面的討論并不少見。那么,人究竟是不是一臺計算自己利益較大化的計算機?在經濟活動中,人,可以說就是一臺計算利益的計算機,總是按照自己利益較大化的方式行事。特別在買賣的討價還價中,在找工作中,在投資選擇中,等等。

但是人還有另外一方面。人是有情緒的,會發(fā)脾氣的,這時候不是計算機了。歷史上許多可歌可泣、威武雄壯的重大事件都不是計較利益的結果。凱恩斯就不認為人是被利益控制的,而是被人的觀念所控制。他說:“不論早晚,不論好壞,危險的東西不是既得利益,而是思想。”利益和觀念有時候是一致的,但更多的時候并不一致,甚至相反。絕大部分的戰(zhàn)爭都對雙方造成損害,如果大家都算計利害關系,大多數(shù)戰(zhàn)爭就不應該發(fā)生。但事實是,戰(zhàn)爭經常發(fā)生,而且是構成歷史的主要部分。

不要說跟個人利益絕然對立的戰(zhàn)爭不應該發(fā)生,像“”這樣的事,如果大家都計較利益,也絕不會發(fā)生。但是事實上它發(fā)生了。原因是大多數(shù)人被錯誤的思想所誤導。等到幡然覺悟,國家已經走到了崩潰的邊緣。所以除了人是“經濟人”之外,也應該承認人也是非理性的感情人。

如果人的行為到處都是“理性自利”(但也許更重要的是“不損人”),世界會更富裕(也更乏味)。由理性自利的人構成的社會能夠使財富的生產較大化。這倒是確切無疑的。現(xiàn)在中國還有很多窮人,世界上還有許多窮國,他們都迫切希望致富。如果能夠采用市場經濟和法治途徑,去保護理性自利的經濟人,確實是一條捷徑。說到底,這就是經濟學的用場。

賀衛(wèi)方:“熊”出沒,“鶴”守門——慧見法律經濟學

2011年,熊秉元先生曾做過一件事情,無意中牽扯到了我。他利用在中國大陸幾所大學教學的機會,讓選修課程的碩士生和博士生將他的文章作為一個參照,再選擇另外一位學者,在兩者之間作比較。“比較的重點有二:在處理的主題上,兩人異同如何?在分析問題的方法上,兩人又是如何取舍?”

在后來發(fā)表的一篇題為“熊出沒,鶴守門”——我的博客取名“守門老鶴”——的文章里,熊先生說:“令我意外的是,幾個不同學校里,絕大多數(shù)的同學都選了賀衛(wèi)方。”看到這里,我更是大感意外:為什么是我?也許跟我和熊先生都屬于那種熱衷對現(xiàn)實問題發(fā)表看法的學者有關。另外,雖然在法學界也有一些學者研究法律經濟學,但我個人卻從來未敢涉足過這個領域。所以,“熊”與“鶴”就容易成為足以形成較大反差的比對樣本。我很關心學生們比較的結果,熊先生在評論中這樣總結道:

學生交的報告,內容五花八門,甚至對姓氏名稱發(fā)揮聯(lián)想:熊代表積極攻擊,而鶴代表穩(wěn)健守成;熊在山林出沒,而鶴在天際翱翔!不過,針對作業(yè)要求,報告內容都言之有物。兩人文章的涵蓋面雖有不同,但都涉及司法制度和死刑存廢等。兩人之間的差異,并不特別明顯。

在論述和分析方式上,兩人則是迥然不同。和大多數(shù)法律學者一般,賀衛(wèi)方采取的是規(guī)范式論述,先標明一些理念,再以理念處理個案。我的方式,則是讓事實來說話,基本上不作價值判斷。吉林大學法學院的一組報告,讓我眼睛一亮。他們把兩位作者同一時期的文稿,輯成兩個大文檔;然后計算在文檔里,兩人各自用了多少規(guī)范式的字眼,如“我認為、我覺得、我想、應該”等等。統(tǒng)計結果,大概是1∶15;我很少用規(guī)范性的字眼,而賀衛(wèi)方筆下有濃厚的主觀價值。這種差異反映了兩個學科的特質,也反映了兩位作者有意無意的取舍。

學生們的這些觀察讓我很感興趣,也不免反思自己分析問題的方法以及法學與經濟學之間的異同。事實上,即便不說古羅馬,從最早的近代型大學博洛尼亞大學初創(chuàng)法學算起,法學作為一個學科的歷史也有將近千年了。在一般大學專業(yè)分類里,法學系科也經常被列入社會科學院系之中。但是,它的科學特質卻很難與后起的經濟學相比較。在英語世界里,很少有人將法學稱為“legal science”。相反,古羅馬偉大法學家烏爾比安引用的塞爾蘇斯的那句話倒是聽起來更稱心合意——“法律是公正與善良的藝術”。

從一個法律學者的角度看,兩個學科之間產生這種差異有多方面的原因。首先是語言,經濟學已經發(fā)展出一套全球范圍內基本統(tǒng)一的話語系統(tǒng),諸如“交易成本”、“機會成本”、“社會成本”、“理性自利”、“效用函數(shù)”、“效用較大化”、“重復博弈”、“外部性”等等。不僅如此,晚近以來,經濟學家更是經常用數(shù)學作為分析工具,從而更強化了這種語言的同一性。但是,法學卻不然。由于它是隨著不同文明的法律發(fā)展而生成,因而,不同地方的法學家使用很不相同的概念、分類和相關的話語。即便同屬西方文化圈,英國與法國的法學家若要對話常常很困難,因為他們分屬于兩個不同的法系(legal family)。比較法學家達維(R. David)就明確地說,法國的行政法(droit administratif)根本不能用英語“administrative law”作為對等的翻譯。與此同時,英國土地法的許多概念及其相互關系在歐陸法學家看來,簡直就是一團亂麻。但是,經濟學卻只有不同的學術思想流派,而沒有類似的區(qū)域性“經濟學家族”存在。

兩個學科不同的第二個原因是它們的使命有所差異。經濟學更多的是對于人的行為作出解釋,當然它也會作出一些制度優(yōu)劣的論證,但整體而言,它更加理性和客觀。然而法學則帶有更強烈的建構性。尤其是當構成法治國家的底限標準在法學界達成某種共識之后,無論身處何地,法學家的重要任務就是以法治的基本價值與準則為前提,采取批判的立場,對于現(xiàn)實立法以及司法過程中的缺陷加以揭示,分析其根源,尋找合理的解決之道。熊先生提到我的寫作更多地從規(guī)范出發(fā),以理念處理個案,也許原因正在這里。

兩個學科之間產生差異的原因當然還可以舉出一些,不過,差異之外,我們還需要關注它們相通和相容的面向。在過去的半個世紀里,經濟學和法學之間出現(xiàn)了一種良性的互動。一個特別喜人的發(fā)展就是法律經濟學(Law and Economics)的成長與壯大。按照熊先生的說法,這是“經濟學帝國主義”在對外“征服”過程中獲得的較高成就。他曾經研究何以經濟學無法對諸如社會學或政治學產生這樣大的影響。我粗淺的看法是,如何在實現(xiàn)正義——這是法學的較高價值目標——的過程中降低成本,乃是法學的一個古老追求。熊先生在書中提到卡多佐以可預見性學說(the forseeability doctrine)作為某個判決的重要理由,法律的解釋與適用必須確立特定行為效果的穩(wěn)定預期,這種可預期性(predictability)對于那些不在法庭中的人們也具有相當?shù)挠绊憽T趶氖缕跫s簽訂時不必心存僥幸;在尋求損害賠償時未必一定要對簿公堂。法治之所以優(yōu)于人治,也許并不在于每一起個案都更公正,而是通過規(guī)則的不斷再生產而強化行為規(guī)范及其法律效果的確定性,降低交易成本,使自由得以增長的同時,社會又具有良好的秩序,經濟發(fā)展也有更好的績效。

可以說,經濟學家關注和研究法律與法學是亞當斯密以來的老傳統(tǒng)了。亞當斯密有專門論法律的演講,他還提出一國財富增長的三個條件,即和平、便利的稅收以及具有包容性的司法(peace, easy taxes and a tolerable administration of justice)。關于“具有包容性的司法”,按照兩位當代學者的解釋,是指足以確保契約以及財產權依據(jù)法治原則得以履行和保障的法律設置(Timothy Besley and Torsten Persson, Pillars of Prosperity, Princeton University Press, 2011)。晚近的學者,如哈耶克、波斯納這樣的人物,已經很難界定究竟是經濟學家還是法學家了。

今天,在不少法律經濟學的大部頭著作已經被翻譯為中文出版的時候,熊秉元先生這本篇幅不大的著作能夠在大陸問世具有別樣的意義。作者用他在經濟學和法學深厚的雙邊造詣、充滿慧見的敘述、俯拾皆是的生動例證以及清雅簡約、款款道來的文筆,讓我們在愉快的閱讀中得以對法律經濟學一窺堂奧。尤其是對于法學院的師生和法律實務家來說,更是不可多得的引人入門且引人入勝之作。

熊先生提到我的文章題為“熊出沒,鶴守門”,這次他和東方出版社邀我作序,“守門老鶴”當真站到了他的大著“門口”,“熊”出書,“鶴”作序,守門者實為開門人,這是多么榮幸的角色。花徑未掃,柴扉已開,歡迎各位光臨,欣賞這滿園春色吧!

熊教授的《解釋的工具:生活中的經濟學原理》主要是用經濟學原理作進一步思考用的,是寫給一般讀者,也就是像我這樣的人看的。從書中我們可以看到,如何認識和分析我們司空見慣的事物,特別是如何用科學的邏輯思維來認識世界。這一點正是我們東方人相對于西方人而言,最缺乏、最需要補充的東西。

——茅于軾

正義的成本:當法律遇上經濟學》結合了散文之美,經濟分析的謹嚴和法學上的想象力,充滿智能結晶,是一本值得一讀再讀的好書。

——王澤鑒

從《優(yōu)雅的理性:用經濟學的眼光看世界》這本書來看,“熊秉元的心臟是在正常位置,他對經濟學的興趣是正確的趣味所在,而且觀察力很有兩手。”

——張五常熊教授的《解釋的工具:生活中的經濟學原理》主要是用經濟學原理作進一步思考用的,是寫給一般讀者,也就是像我這樣的人看的。從書中我們可以看到,如何認識和分析我們司空見慣的事物,特別是如何用科學的邏輯思維來認識世界。這一點正是我們東方人相對于西方人而言,最缺乏、最需要補充的東西。

——茅于軾

正義的成本:當法律遇上經濟學》結合了散文之美,經濟分析的謹嚴和法學上的想象力,充滿智能結晶,是一本值得一讀再讀的好書。

——王澤鑒

從《優(yōu)雅的理性:用經濟學的眼光看世界》這本書來看,“熊秉元的心臟是在正常位置,他對經濟學的興趣是正確的趣味所在,而且觀察力很有兩手。”

——張五常

今天,在不少法律經濟學的大部頭著作已經被翻譯為中文出版的時候,熊秉元先生《正義的成本:當法律遇上經濟學》這本篇幅不大的著作能夠在大陸問世具有別樣的意義。作者用他在經濟學和法學深厚的雙邊造詣、充滿慧見的敘述、俯拾皆是的生動例證以及清雅簡約、款款道來的文筆,讓我們在愉快的閱讀中得以對法律經濟學一窺堂奧。尤其是對于法學院的師生和法律實務家來說,更是不可多得的引人入門且引人入勝之作。

——賀衛(wèi)方

“有人說經濟學家是把事情弄得很復雜并讓大家自覺得很笨的那種人,熊秉元正好相反,筆下常以生活中微不足道的小事為發(fā)端,運用帶有魔力的筆,把充滿了數(shù)字與符號的經濟學理論解釋得清楚可親,讓人在享受閱讀的趣味時不知不覺地進入了經濟學的奇妙世界。”

——《中國經濟時報》

這個差評是給商品包裝的,19本書的包裹,居然只有一個薄薄的紙殼箱!!連膠帶都沒有多纏幾圈!!到手時已經散了,紙箱的一端已經打開,發(fā)票就在那皺皺巴巴的夾在書中間,多虧是書,不感興趣的人不會拿!書都沒有防塵防水包裝!這樣的服務態(tài)度、這樣的服務水平!

還沒看,第一直覺喜歡這幾本書就買了

非常好的商品,特別滿意,發(fā)貨速度快,服務態(tài)度很好!

熊秉元好書!值得好好讀!

熊秉元好書!值得好好讀!

深入淺出,會好好研讀

正義的成本+解釋的工具+優(yōu)雅的理性--熊秉元的法律經濟學思

書不錯 自己也是先經濟后法律,這兩個專業(yè)里的求學者,蠻喜歡,希望有所收獲吧。但是好像一套買,價格并沒有優(yōu)惠呢??

讓人從另外一種角度觀察社會現(xiàn)象,給一種經濟思維方式,但是三本書里面重復的東西有點多。

本身內容不錯,值得一看。當當?shù)陌b與物流進步很大,贊!

羅輯思維推薦的書,另外評價的確很高,還沒看,但相信讀后必有所獲。

想了很久要買這套書,趕上五折,就買下了,當當?shù)幕顒雍芙o力!

書質量還可以,理科生看了一點,沒太懂,一定要認真讀完

一套,原價買下來的,感覺還好,適合作為理科生社會常識和提高情商的科普讀物,其他的沒什么了

包裝完好,內容暫時沒看,不做評論,物流速度非常快!

書不錯,就是物流速度一般。客服水平更不行,五星是給書的。

是正版 希望當當優(yōu)惠多多 不要先漲價再做活動

包裝質量特別棒,書看的好看讀起來更爽些,哈哈哈

臺灣地區(qū)家喻戶曉的經濟學家,曾在國際知名學術期刊推翻著名的“科斯定理”。

朋友推薦來買的,想必是不錯,當當買了不少書,很棒很當當

朋友推薦來買的,想必是不錯,當當買了不少書,很棒很當當

送貨速度很快,昨晚下單今天中午前就送到了。塑封包裝的很好,沒有破損折角等。內容還沒看,所以暫時不能評論。

全三本,現(xiàn)代生活,社會很復雜,對這個復雜的社會是只能看到表象,還是能夠抽絲剝繭,找到問題的根源,形成自己獨有的觀點,此書就是作者的理解

熊教授的書是本好書,讓我們深刻地理解正義的追求是需要考慮成本的,值得一讀的好書!

值得仔細研讀的好書,用科學的邏輯思維來認識世界,讓你進入經濟學的奇妙世界。

書的內容很有特色,講事說理,通俗易懂,簡體中文,語言都是大陸的表達習慣,沒有以往臺灣作者那樣的帶文言表述。每本書的內容都在200頁多點,不厚。

熊秉元,臺灣地區(qū)家喻戶曉的經濟學家,曾在國際知名學術期刊推翻著名的“科斯定理”。在華人經濟學界,與張五常、黃有光、林行止并稱為“四俠”,現(xiàn)為浙江大學教授,并擔任多所國內外高校兼職教授。熊秉元近年來致力于推廣“法律經濟學”,在兩岸三地主要大學的法學院里,擔任講座教授的經濟學者,他是第一位,也是目前唯一的一位。

這套書有三本還有個小冊子,剛好可以作為我法律入門的基礎讀物,本來是只買一本的,結果還有套裝,果斷入手!就是有點小貴……

這套書有三本還有個小冊子,剛好可以作為我法律入門的基礎讀物,本來是只買一本的,結果還有套裝,果斷入手!就是有點小貴……

正在看正義的成本,說是淺顯易懂,我看著還是有點費力,但確實是很好的一本書

如果正義已成為不容挑戰(zhàn)的理念,那么,在追求正義的過程中不能無視成本,則應成為常識。如何通過成本分析,以最小的成本追求最大限度的正義,這正是法律經濟學想要解決的問題。熊秉元教授在本書中大膽的跨界,將經濟學的分析方法帶進法律學,闡釋如何在實現(xiàn)正義的過程中,實現(xiàn)成本的最小化。